Wildbiologie und Wildtiermanagement

Das Team der Wildbiologen an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft erarbeitet wissenschaftliche Grundlagen zu Wildtieren und ihren Lebensräumen. Insbesondere stehen dabei praxisbezogene und anwendungsorientierte Fragestellungen im Vordergrund. Nicht selten spielen auch die Interaktionen zwischen Wildtieren und dem Menschen eine wichtige Rolle.

Fundierte wissenschaftlichen Erhebungen im Rahmen der wildbiologischen Forschung und Monitoringdaten bilden die Grundlagen für das Management von Wildtieren und ihren Lebensräumen.

Unsere Themen

Wildbiologische Forschung

Die Erforschung von Wildtieren ermöglichen es, grundlegende Daten zum Beispiel zur Raumnutzung, Aktivität oder Größe und Zustand von Populationen zu gewinnen. Es können verschiedene Methoden der Datenerhebung zum Einsatz kommen. Die Konzipierung des praktischen Studiendesigns und die Wahl der statistischen Auswertungsmethodik wird auf die jeweilige Fragestellung abgestimmt.

Wildtiermonitoring

Das Wildtiermonitoring ist mehr als das reine Zählen von Wildtieren. Vielmehr ist es die kontinuierliche und systematische Erfassung und Überwachung von Wildtierpopulationen und ggf. deren Lebensräumen. Im Rahmen eines Monitorings kann zudem überprüft werden, ob ein vorher festgelegtes Managementziel erreicht wurde.

Wildtiermanagement

Wildtiermanagement umschreibt den Steuerungsprozess zum Umgang mit Problemen in Zusammenhang mit Wildtieren und ihren Lebensräumen. Dabei werden Lösungen für praktische und oftmals konfliktträchtige Fragestellungen mit Hilfe von wissenschaftlichen Grundlagen erarbeitet und in die Praxis umgesetzt. Das Wildtiermanagement vereint verschiedene Disziplinen und Bereiche wie Ökologie oder Naturschutz sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Belange. Es finden sowohl die Bedürfnisse der Wildtiere als auch die Ansprüche der Menschen Berücksichtigung.

Was sind Methoden der Wildtierforschung und des Wildtiermonitorings?

Fotofallen

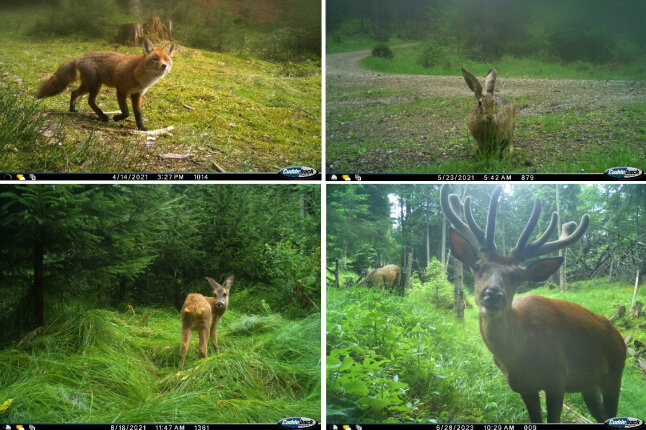

Eine störungsarme und bewährte Methodik in der Wildtierforschung und im Wildtiermonitoring ist die Überwachung mittels Fotofallen. Durch die Klassifizierung der Fotofallenbilder, also die Erfassung der fotografierten Wildart, der Gruppengröße und des Geschlechts, können u. a. Erkenntnisse zur Struktur einer Population gewonnen werden (Altersaufbau, Geschlechterverhältnis). Fotofallen sind insbesondere für die Erfassung von seltenen oder heimlichen Wildtieren nützlich und dokumentieren die Aktivität von Wildtieren.

Eine Sammlung von Wildtieren (v. l. n. r.: Fuchs, Feldhase, Rehkitz und Rothirsch) aus Fotofallen (© LWF).

Telemetrie

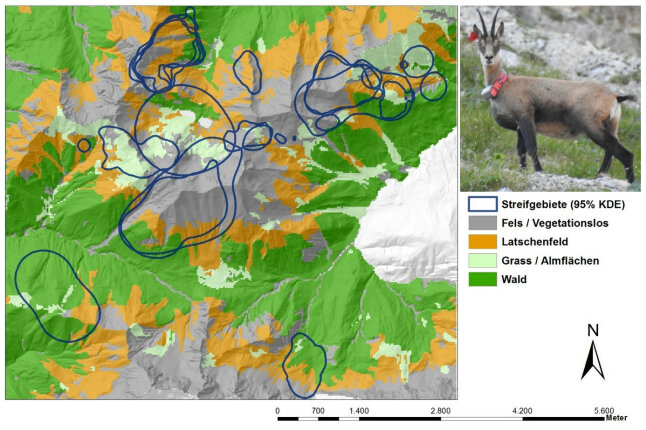

Hochauflösende Daten zur Bewegungsökologie von Wildtieren liefert die Überwachung mittels GPS-Sendehalsbändern (Telemetrie). Die Sender verbleiben je nach Programmierung mehrere Jahre am Tier und nehmen entsprechend der vordefinierten Taktung (z. B. alle zwei Stunden) eine GPS-Ortung des Standorts. Die Ortungen werden gespeichert und täglich über das GSM-Netz oder Satellitenkommunikation an die Forschenden versendet.

Anhand der Telemetriedaten können somit die Bewegungen einzelner Tiere verfolgt werden. Auch die Größe von Streifgebieten (Homerange), welche für das Management von Wildarten eine wichtige Kenngröße sind, kann mithilfe dieser Daten ermittelt werden. Durch die Verschneidung der Ortungen mit Daten der Landnutzung oder der Geländebeschaffenheit kann anschließend zum Beispiel die Raumnutzung von Wildtieren analysiert werden.

Telemetriedaten einer besenderten Gams

Genetik

Genetische Methoden bieten unter anderem die Möglichkeit objektiv festzustellen, ob sich Vorkommen von Wildtieren in unterschiedliche Einheiten (Tielpopulationen) einteilen lassen. Darauf aufbauend kann für diese Einheiten dann die genetische Vielfalt untersucht werden, die ein wichtiger Zeiger für den Populationszustand ist. Eine hohe genetische Vielfalt schützt Populationen vor Inzuchteffekten und ermöglicht Anpassungen an Lebensraumveränderungen. Auch die Unterschiede (die sogenannte Differenzierung) zwischen Populationen sowie deren Konnektivität – also der genetische Austausch – können mit wildtiergenetischen Methoden bestimmt werden.

Als Ausgangsmaterial zur DNA-Extraktion dienen hierbei nicht- oder wenig invasiv gewonnene Proben wie Kot (Losung), Federn oder Haare, bei bejagten Arten bietet sich die Probennahme aus Gewebe von erlegten Tieren an. Im Labor werden dann für die untersuchten Individuen Unterschiede in bestimmten Abschnitten des Erbguts analysiert, die Aufschluss über die Verwandtschaft von Individuen oder aber auch die Diversität (z.B. Anzahl unterschiedlicher Allele) innerhalb von Populationen geben können.

Genetikproben werden im Labor untersucht. (© Susanne Jacobs, LWF)

Unsere Projekte

Erhebung des Zustands und der genetischen Populationsstruktur des Rotwilds in Bayern

Das Management von Rotwildvorkommen wird aktuell deutschlandweit, insbesondere aber auch in Bayern, kritisch diskutiert. Das Projekt soll zur Untersuchung der genetischen Diversität der Vorkommen beitragen. Mehr

Automatisierte Erfassung von Wildtier- und Besucheraktivitäten mit Künstlicher Intelligenz

Wildkameras ermöglichen das Monitoring von Wildtieren in unserer Kulturlandschaft über lange Zeiträume. Dabei werden große Mengen an Bilddaten generiert, deren manuelle Klassifizierung arbeitsaufwändig ist. Um das Monitoring effizienter und nutzbarer zu machen, werden die Bilddaten in diesem Forschungsprojekt automatisiert klassifiziert. Mehr

Erhebung der räumlichen Differenzierung, der Konnektivität und des genetischen Zustands der lokalen Gamsvorkommen im Bayerischen Alpenraum

In Bayern ist in den letzten Jahren insbesondere die Gams, eine der Charakterarten des bayerischen Alpenraums, in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Das Projekt soll zur Untersuchung der genetischen Diversität der Vorkommen beitragen. Mehr

Wildökologische Zonierungskonzepte

Dieses Forschungsvorhaben verfolgt das Ziel, die gemeinsame Nutzung der Kulturlandschaft durch Wildtiere und Menschen mit Hilfe von wildökologischen Zonierungskonzepten in Einklang zu bringen. Dafür ist es wichtig, die Interaktionen im Gefüge Wildtier-Lebensraum-Mensch zu verstehen. Mehr

Reduktion von Mähtod bei Rehkitzen

Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens wird Wissen zu praxisorientierten Detektions- und Vergrämungsmaßnahmen von Rehkitzen gewonnen, um sie effektiv vor dem Mähtod zu bewahren. Zudem wird die Lebensraumnutzung des Rehwilds zur Setzzeit untersucht. Mehr

Die Afrikanische Schweinepest im Schwarzwildbestand

Schwarzwild ist eine der anpassungsfähigsten und reproduktivsten Wildarten mit stetig steigenden Populationsdichten. Aktuell verschärft sich die Situation durch die Afrikanische Schweinepest (ASP), welche eine neue Herausforderung in ganz Europa ist. Mehr

Aktuell & empfohlen

LWF aktuell 154

Genetische Struktur der Gams im bayerischen Alpenraum

Ein Forschungsteam der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft untersuchte die genetische Struktur von 2.873 Gämsen im bayerischen Alpenraum. Die Analysen zeigen: Die Gamsbestände sind überwiegend gut vernetzt, mit einer Haupttrennung westlich und östlich des Inntals. Mehr

LWF aktuell 154

Fotofallen zeigen saisonale Raumnutzung von Schalenwild im Bergwald

Von Juli 2018 bis Oktober 2020 erfassten Forschende der LWF im Karwendel und Chiemgau mit 73 Fotofallen die saisonale Raumnutzung von Gams-, Rot- und Rehwild. Die Analyse zeigt unterschiedliche Aktivitätsmuster und Verbreitungsschwerpunkte, wichtige Grundlagen für das Wildtiermanagement im Bergwald. Mehr

LWF aktuell 154

Soll ich oder soll ich nicht zu meinem Kitz?

Abb. 1: Rehkitz, versteckt im Gras (© A. Lüpke)

In einem LWF/TUM-Projekt wurden Geiß-Kitz-Paare mit Telemetrie untersucht. Die Daten zeigen: Geißen treffen ihre Kitze meist in der Dämmerung und in deckungsreichen Wald- und Grünlandbereichen, um das Überleben der Jungtiere zu sichern. Mehr