LWF aktuell 154

Genetische Struktur der Gams im bayerischen Alpenraum

von Susanne Jacobs, Hendrik Edelhoff, Cornelia Ebert und Wibke Peters

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Gämsen sind als charakteristische Bergbewohner im bayerischen Alpenraum weit verbreitet (© H. Neuner, BaySF)

Wie hoch ist die genetische Vielfalt der bayerischen Gämsen und unterscheidet sie sich regional? Wie gut sind die Gamsvorkommen der bayerischen Alpen vernetzt?

Das wildbiologische Team der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft ging diesen Fragen in einem Forschungsprojekt mit populationsgenetischen Untersuchungen auf den Grund. Über 2.800 Proben aus dem gesamten bayerischen Alpenraum lieferten höchst interessante Erkenntnisse zur Populationsstruktur und zum Zustand der Gamsvorkommen.

Als charakteristische Bergbewohner besiedeln Gämsen auch im bayerischen Alpenraum eine Vielzahl von Lebensräumen – von Felsregionen und alpinen Matten bis zum Bergwald. Die bayerischen Alpen weisen dabei überwiegend eine hohe Naturnähe auf. Dennoch sind auch die Wildtiere der alpinen Regionen, wie die Gams, verschiedensten anthropogenen Einflüssen ausgesetzt: Der Klimawandel, die zunehmende touristische Nutzung des Alpenraums sowie die Land- und Forstwirtschaft oder die Jagd beeinflussen ihre Lebensräume. Über die Auswirkungen dieser Faktoren auf die Populationsgenetik der bayerischen Gamsvorkommen lagen bisher kaum Daten vor.

Eine fundierte Datengrundlage zum Zustand der Populationen ist für das Management und den Schutz von Arten von entscheidender Bedeutung. Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) führt seit mehreren Jahren verschiedene Projekte zur Gams im bayerischen Alpenraum durch. Im Fokus standen bisher zwei Untersuchungsgebiete im Chiemgau und im Karwendel, in denen die LWF beispielsweise die Populationsgrößen mittels genetischer Methoden aus Losungsfunden ermittelte oder das Raum-Zeit-Verhalten der Gämsen mit Telemetrie untersuchte (LWF aktuell 2/2021).

Genetische Analysen von 2.873 bayerischen Gämsen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Kleinere Talräume, Flüsse oder Straßen stellen für Gämsen nur geringe Ausbreitungshindernisse im Sinne populationsgenetischer Strukturen dar (© H.-J. Fünfstück, www.5erls-naturfotos.de)

Aus den Gewebeproben wurde im Labor zunächst DNA extrahiert. Für die genetische Untersuchung wurden sogenannte Mikrosatelliten-Marker verwendet, also kurze, besonders variable DNA-Abschnitte. Aus 16 dieser Mikrosatelliten-Marker entstand für jedes Individuum ein eigenes genetisches Profil. Insgesamt wurden für 2.873 Gämsen solche genetischen Profile erhoben. Mit dieser umfangreichen Stichprobengröße lassen sich fundierte Aussagen über die Populationsstruktur der Gams, aber auch zur genetischen Diversität und zum genetischen Austausch zwischen verschiedenen Regionen im bayerischen Alpenraum treffen.

Analyse von genetischen Populationsstrukturen

In der Regel entstehen abgegrenzte Populationen dann, wenn der genetische Austausch (Genfluss) zwischen Individuen verringert ist. Der Genfluss wird einerseits durch die Landschaft, andererseits durch die Ausbreitungsfähigkeit der Arten beeinflusst. Für Unterbrechungen des Genflusses sind häufig Barrieren zwischen Habitaten ursächlich – beispielsweise Flüsse oder Täler, aber auch anthropogene Strukturen wie Straßen oder Siedlungen. Je länger die Trennung besteht und je stärker diese ausgeprägt ist, desto stärker unterscheiden sich die Populationen genetisch voneinander. Bestehen keine Barrieren zwischen geeigneten Habitaten, sind genetische Unterschiede zwischen Individuen meist auf die geographische Distanz zurückzuführen – denn die Entfernung zwischen zwei Individuen bestimmt, wie wahrscheinlich diese als Paarungspartner in Frage kommen.

Mit Hilfe der genetischen Informationen lässt sich untersuchen, wie ähnlich sich die erfassten Individuen sind: Je näher die Tiere miteinander verwandt sind, desto mehr Marker stimmen in ihren Ausprägungen überein. Hieraus können sowohl nahe Verwandtschaftsverhältnisse als auch großräumige Populationsstrukturen ermittelt werden. Ob und wie sich die Gamsvorkommen in Bayern in mehrere Populationen oder Untereinheiten einteilen lassen, wurde anhand sogenannter Zuweisungstests untersucht. Diese Tests schätzen mittels Bayesscher Statistik die wahrscheinlichste Anzahl an Gruppen (sogenannte »Cluster«), in die sich die Individuen auf Basis der Gendaten aufgliedern lassen. Dabei werden möglichst homogene Gruppen mit genetisch ähnlichen Individuen gebildet. Für die bayerischen Gamsvorkommen wurden zwei für die Populationsabgrenzung gängige Programme (STRUCTURE und Geneland) verwendet, die sich hinsichtlich ihres methodischen Ansatzes unterscheiden (Pritchard et al. 2000, Guillot et al. 2005). Die gefundenen Cluster wurden anhand der Verortung der einzelnen Proben auf eine Karte projiziert, um die räumliche Verteilung der ermittelten Gruppen darzustellen. Für diese Gruppen wurde zusätzlich die Differenzierung berechnet, also die Stärke der genetischen Unterschiede zwischen den verschiedenen genetischen Gruppen.

Die Gams in Bayern – über weite Strecken gut vernetzt

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

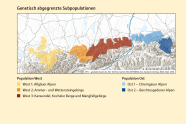

Abb. 3: Genetische Populationsstruktur der Gämsen im bayerischen Alpenraum. In der Darstellung sind die beprobten Naturräume/ Naturraumeinheiten den jeweiligen genetischen Populationen zugeordnet. Die Gamsvorkommen lassen sich im Wesentlichen in eine Population westlich und eine östlich des Inns – hier als blaue Linie dargestellt - unterteilen. Innerhalb dieser Populationen konnten Subpopulationen abgegrenzt werden, die jedoch weniger stark voneinander abgetrennt waren (© LWF)

Die Beobachtung, dass größere Talräume eine deutliche, jedoch nicht unüberwindbare Barriere für die Gämsen darstellen, deckt sich auch mit den Ergebnissen einer aktuellen Studie über die postglaziale Verbreitung der Gams im gesamten Alpenraum (Leugger et al. 2022). Kleinere Talräume, Flüsse oder Straßen stellen für Gämsen somit nur geringe Ausbreitungshindernisse im Sinne populationsgenetischer Strukturen dar. Auch vertiefende landschaftsgenetische Analysen, die den populationsgenetischen Daten Landschaftsdaten gegenüberstellen, konnten für weite Teile des bayerischen Alpenraums eine gute Konnektivität, also gute Voraussetzungen für genetischen Austausch, zeigen. Für die bayerischen Gamsvorkommen ein gutes Zeichen: regelmäßiger genetischer Austausch ist ein wichtiger Faktor für den Erhalt der genetischen Vielfalt.

Genetische Vielfalt der bayerischen Gamsvorkommen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

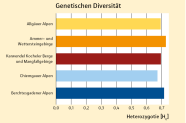

Abb. 4: Vergleich der genetischen Diversität in den abgegrenzten bayerischen Subpopulationen anhand der Heterozygotie; im alpenraumweiten Vergleich liegen die Werte der bayerischen Vorkommen im mittleren bis hohen Bereich (© LWF)

Populationsgenetik – wichtige Methode im Artenschutz

Die genetische Vielfalt ist ein integraler Bestandteil der Biodiversität – neben der Vielfalt der Arten und der Lebensräume (Vereinte Nationen 1992). Sie ist ein wichtiger Kennwert für den naturschutzfachlichen Zustand einer Art oder Population. Die Populationsgenetik hat sich in den vergangenen Jahrzehnten als wichtige Disziplin in der Forschung, aber auch im Monitoring und Management vieler Arten etabliert. Kleine und isolierte Populationen haben meist eine geringere genetische Vielfalt als große, gut vernetzte Populationen. Langfristig erhöht eine größere genetische Vielfalt die Anpassungsfähigkeit an Veränderungen des Lebensraums. Je mehr genetische Varianten in einer Population vorhanden sind, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass zufällig Merkmale vorkommen, die sich für die veränderten Bedingungen als besonders vorteilhaft erweisen.

Ein zentraler Aspekt der Populationsgenetik ist die Analyse von Populationsstrukturen und Konnektivität von Populationen. Für Monitoring und Management sind diese Parameter von großer Bedeutung, denn sie geben Aufschluss darüber, welche Vorkommen genetisch zusammengehörig sind. Auch Rückschlüsse zum Grad der Vernetzung verschiedener Populationen lassen sich daraus ableiten. So können z. B. Bereiche ermittelt werden, in denen eine Vernetzung gefördert werden sollte.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Susanne Jacobs

- Hendrik Edelhoff

- Cornelia Ebert

- Wibke Peters