LWF aktuell 154

Soll ich oder soll ich nicht zu meinem Kitz?

von Sophie Baur, Ferdinand Stehr, Andreas König, Annette Menzel und Wibke Peters

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Rehkitz, versteckt im Gras (© A. Lüpke)

Rehgeißen müssen sorgfältig abwägen, wann, wo und wie oft sie mit ihrem Kitz interagieren. Einerseits ist die Nähe der Geiß zu ihrem Kitz nötig, um das Jungtier vor Fressfeinden zu verteidigen.

Andererseits kann das Liegebett durch zu häufige Kontakte verraten werden. Die Fürsorgestrategie ist daher entscheidend für das Überleben und die Entwicklung der Kitze. Um dieses differenzierte Verhalten zu verstehen, wurden erstmals spezielle Telemetriesender eingesetzt, um die Interaktionen zwischen Rehgeißen und ihren Kitzen in den ersten Lebenswochen zu untersuchen.

Geiß-Kitz-Interaktionen im Fokus

Bisher war wenig über die genauen Treffpunkte und -zeiten zwischen Geiß und Kitz bekannt. Frühere Untersuchungen zu Geiß-Kitz-Interaktionen basierten überwiegend auf Beobachtungen aus Wildgehegen. Ein wesentlicher Nachteil dieser Studien besteht darin, dass sich das Verhalten im Gehege oft vom natürlichen Verhalten unterscheidet. Diese Beobachtungen beinhalten zwangsläufig einen gewissen Grad an menschlichem Einfluss – insbesondere bei heimlichen Arten wie dem Rehwild.

Eine Möglichkeit, diesen Einfluss auszuschließen, ist der Einsatz von Telemetriehalsbändern, mit denen Wildtiere in freier Wildbahn besendert werden. Deren Einsatz war bei Jungtieren bislang aufgrund von Größe und Gewicht der Geräte nicht oder nur begrenzt möglich. In einem Forschungsprojekt der LWF und der TUM wurden erstmalig neue Sensortechnologien eingesetzt, die nicht nur eine Besenderung von Rehgeißen, sondern auch ihrer Kitze ermöglichten. Eine zusätzliche Besonderheit bestand in der Kommunikationsfähigkeit zwischen Geiß- und Kitz-Sender, wodurch hochaufgelöste und unbeeinflusste Daten zu den Geiß-Kitz-Interaktionen erhoben werden konnten.

Besenderung von Geiß-Kitz-Pärchen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Neue Sensortechnologie ermöglicht erstmals auch die Besenderung von Kitzen. Hier wird ein Kitz besendert (© A. Lüpke)

Die verwendeten Telemetriesender zeichneten einerseits die Position (GPS-Koordinaten) von Geiß und Kitz zu festgesetzten Uhrzeiten auf. Andererseits registrierte ein Teil der Geiß-Sender (14 »Proximity«-Sender) jedes Mal einen Kontakt (Uhrzeit und Koordinate), wenn sich das eigene Kitz in einem zuvor definierten Abstand zur Geiß aufhielt. Diese Kontakte interpretierten wir als »Fürsorgeaktionen«. Die gesammelten Positionsdaten wurden weiterhin mit Geoinformationsdaten verknüpft. So konnte das Habitat, in dem sich Mutter- und Jungtier aufgehalten oder getroffen haben, charakterisiert werden. Um die Interaktionen zwischen der Geiß und ihrem Kitz zu untersuchen, wurden vier Fragen zum Zeitpunkt, Ort und der Habitatnutzung analysiert (siehe Tabelle 1).

| Zeitliche Analyse | Räumliche Analysen | Räumliche Analysen | Räumliche Analysen | |

| Fragestellung | Zeitpunkt der Interaktion zwischen Geiß und Kitz | Distanz zwischen Geiß und Kitz | Habitatnutzung von Geiß und Kitz | Gemeinsam genutzte Habitate für Interaktionen |

| Datensatz | Kontakt-Datensatz (Uhrzeit) | GPS-Datensatz von Geiß und Kitz | GPS-Datensatz von Geiß und Kitz | Kontakt-Datensatz (GPS-Koordinaten) |

| Geoinformationsdaten | Geoinformationsdaten | |||

| Methode | Generalisiertes Additives Modell (GAM) | Generalisiertes Additives Modell (GAM) | Latent Selection Difference Function (LSD) | Räumliche Vorhersage/Habitatnutzungskategorien |

| Zeitraum | 50 Tage | 50 Tage | 60 Tage | 60 Tage |

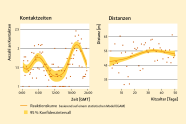

Wann interagiert eine Geiß mit ihrem Kitz?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Neue Sensortechnologie ermöglicht erstmals auch die Besenderung von Kitzen. Hier wird ein Kitz besendert. © Alissa Lüpke

Wie weit ist eine Geiß von ihrem Kitz entfernt?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Aufnahme einer Wildtierkamera von einer Rehgeiß und ihrem Kitz. (© LWF)

Besonders in den ersten Lebenswochen und mit zunehmender Aktivität der Jungtiere ist die Sterblichkeit hoch (Aanes and Andersen 1996; Linnell et al. 1998). Es ist bekannt, dass Fressfeinde (Prädatoren) weniger erfolgreich sind, wenn Mütter ihre Jungen verteidigen. Daher bleibt die Geiß oft in der Nähe des Liegebetts. Doch gerade in offenen Landschaften kann dieses Verhalten auch Prädatoren anlocken: Durch die Anwesenheit der Geiß können diese das Liegebett leichter auffinden (Jarnemo 2004). Eine erfolgreiche Ablegetaktik (hiding) erfordert daher, dass die Geiß den Aufenthaltsort ihres Kitzes gut verbirgt und eine gute Balance zwischen Nähe und Distanz findet. Deshalb nähern sich diese Mütter oft vorsichtig und wachsam den abgelegten Jungtieren (Blank et al. 2015).

Nutzen Geißen und Kitze unterschiedliche Lebensräume?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

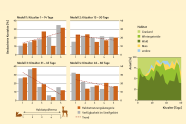

Abb. 5: Die Relative Selektionsstärke (log-RSS) der LSD-Modelle für die Habitatnutzung von Rehgeißen im Vergleich zu ihren Kitzen für verschiedene Landnutzungsarten und Alterskategorien. Wintergetreide diente als Referenzkategorie. Kreise bedeuten, dass die Geißen das Habitat signifikant häufiger nutzten – Quadrate, dass die Kitze es signifikant häufiger nutzten (grau = keine signifikanten Unterschiede).

In den ersten vier Lebenswochen nutzten Kitze ungemähte Grünlandflächen häufiger als ihre Mütter. Die Geißen hingegen nutzten bereits gemähte Grünlandflächen in den Altersklassen 15–30, 31–45 und 46–60 signifikant häufiger. Das verdeutlicht das hohe Gefährdungspotential dieser Flächen für Kitze bei der Grünlandmahd. Denn ungemähte Flächen bieten ihnen wichtigen Schutz und Versteckmöglichkeiten. Die Flächennutzung ist zudem an das Wachstum und die Ernte der Pflanzen gekoppelt (Panzacchi et al. 2010; Linnell et al. 2004). Sobald das Grünland gemäht ist, bieten die Flächen keinen Schutz mehr. Gleichzeitig fördert die Grünlandmahd jedoch das Pflanzenwachstum und erhöht die Nahrungsqualität, weshalb die Geißen gemähtes Grasland häufiger nutzten als ihre Kitze. Die Nutzung in Abhängigkeit des Futter- bzw. Schutzpotentials zeigte sich auch bei den Maisfeldern: Diese wurden von Kitzen in den ersten vier Lebenswochen ebenfalls häufiger genutzt, während die Geißen sie im Vergleich zu ihren Kitzen erst ab einem Kitzalter von 31 Tagen vermehrt nutzten. In Bezug auf Waldgebiete war die Habitatnutzung in den ersten Lebenswochen der Kitze (Altersklassen 1–14) nicht signifikant unterschiedlich. Jedoch nutzten Geißen in den beiden mittleren Altersklassen ihrer Kitze (15–30 und 31–45) Waldgebiete häufiger als ihre Kitze, wahrscheinlich aus Deckungsgründen. Auch brachliegende Flächen wurden signifikant häufiger von Geißen als von Kitzen in den Altersklassen 15–30 und 31–45 genutzt.

Details zu allen weiteren einbezogenen Variablen werden in Baur et al. (2024) dargestellt. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass Geißen und ihre Kitze in den ersten Lebenswochen des Jungtiers unterschiedliche Habitatpräferenzen haben, wobei die Altersentwicklung der Kitze einen bedeutenden Einfluss auf die Wahl des Lebensraums hat. Die verschiedenen Präferenzen resultieren aus den unterschiedlichen Bedürfnissen: Führende Geißen suchen Schutz und Nahrung, während ihre Kitze in den ersten Wochen auf deckungsreiche Liegebetten angewiesen sind.

Wo trifft sich die Geiß mit ihrem Kitz?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Anteile beobachteter Geiß-Kitz-Kontakte in verschiedenen Habitatkategorien (braun) im Vergleich zur relativen Verfügbarkeit der Kategorie innerhalb des gemeinsamen Streifgebiets (grau). Die Skala ordnet die Kategorien entlang der relativen Habitatpräferenzen: Werte nahe 1 stehen überwiegend für von Kitzen bevorzugte Habitate, höhere Werte bis 5 für jene mit Geiß-Präferenz. Es zeigen sich Bereiche mit erhöhten Kontaktraten und ob diese sich mehr an den räumlichen Präferenzen von Kitzen oder Geißen orientieren.

Diese Geiß-Kitz-Interaktionen fanden oft in Bereichen mit hoher Deckung, hauptsächlich im Wald, statt. Solange die Kitze jung waren, hielten sie sich noch vermehrt im Grünland auf. Mit zunehmendem Alter lässt sich eine gesteigerte Nutzung von Wintergetreideflächen erkennen (Abbildung 6, rechts). Das deutet darauf hin, dass ein ausreichender Schutz für Geiß und Kitz eine zentrale Rolle spielt. Diese Ergebnisse unterstreichen, dass die Orte, an denen die Interkationen stattfinden, nicht nur die Bedürfnisse der Jungtiere erfüllen, sondern auch durch mütterliche Strategien zur Risikominimierung geprägt sind.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Sophie Baur

- Ferdinand Stehr

- Andreas König

- Annette Menzel

- Wibke Peters