Thomas Schäff, Christian Kölling und Wendelin Weis

Nährstoffmängel und deren Kompensation - LWF-aktuell 108

Wälder sind naturnahe Ökosysteme und müssen in unserer dicht besiedelten Kulturlandschaft zahlreiche Funktionen erfüllen. Bei ihrer Bewirtschaftung sind auf lange Sicht die Bodenfruchtbarkeit und das natürliche Produktionspotenzial zu erhalten. In Bayern sind forstliche Standorte sehr vielfältig und weisen im Vergleich mit anderen Bundesländern eine von Natur aus überwiegend günstige Nährstoffausstattung auf. Dennoch können auf nährstoffarmen Standorten Ernährungsmängel auftreten. Möglichkeiten und Vorgehensweisen zur Kompensation solcher Mangelerscheinungen werden hier aufgezeigt.

Nährstoffkreislauf im Wald

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 1: Das Minimumprinzip nach Liebig: Die geringste Ressource bestimmt das Wachstum. Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Minimumgesetz#

Das Ökosystem selbst versucht, durch einen eng geschlossenen Nährstoffkreislauf Nährstoffverluste zu vermeiden. Bäume nehmen Nährelemente auf und lagern diese in ihrer Biomasse ein. Durch den Streufall werden sie dem Humuskörper zugeführt und dort gespeichert. Die Mineralisation des Humus setzt laufend Nährstoffe frei, die wieder von der Vegetation aufgenommen werden können.

Nährelementmängel, ganz gleich ob auf Grund einer von Natur aus geringen Nährstoffausstattung, niedrigen Freisetzungsraten, hohen Verlusten oder Übernutzungen, limitieren das Wachstum der Bäume. In diesem Zusammenhang hat Justus von Liebig (1803–1873) bereits im 19. Jahrhundert sein »Minimumgesetz« formuliert. Das Wachstum von Pflanzen wird immer durch die am geringsten zur Verfügung stehende Ressource eingeschränkt.

Diese Ressource – einzelne Nährstoffe, Temperatur, Licht oder Wasser – wird als Minimumfaktor bezeichnet. Eine Zugabe von weiteren Ressourcen, die nicht limitierend wirken, bewirkt kein zusätzliches Wachstum, solange das Minimum nicht beseitigt wird. Veranschaulicht wird dies am Modell der »Minimum-Tonne«. Ein Fass mit unterschiedlich langen Fassdauben lässt sich nur bis zur Höhe der kürzesten Daube befüllen. Analog zu diesem Modell kann ein Baum nur so gut wachsen, wie es die am wenigsten zur Verfügung stehende Ressource erlaubt. Eine Verbesserung nicht limitierender Ressourcen bewirkt demzufolge kein höheres Wachstum (Abbildung 1).

Beurteilung und Identifikation von Nährstoffmängeln

Laut Waldgesetz für Bayern (BayWaldG, Art. 14,1) ist auf eine Anwendung von Düngemitteln zur reinen Ertragssteigerung zu verzichten. Auch die Richtlinie der PEFC-Zertifizierung stellt klar: Eine Düngung zur Steigerung des Holzertrages ist zu unterlassen. Dagegen gelten Kompensationsmaßnahmen, die die Standortsgüte erhalten oder wiederherstellen, nicht als Düngung, ebenso wenig wie die Pflanzloch- oder Kopfdüngung, die lediglich den Anwuchserfolg sichern. Sie sind damit zulässig (PEFC Deutschland 2014).

Geologie, Standortskarten, das Bayerische Standortinformationssystem BaSIS und Ergebnisse der Bodenzustandserhebung erlauben es, Gebiete mit möglichen Ernährungsschwächen grundsätzlich einzugrenzen. Darüber hinaus geben Humusform und Bodenvegetation (Zeigerpflanzen) vor Ort Hinweise zur Versorgung mit Stickstoff und Phosphor. Bei sehr ausgeprägtem Mangel reagieren Bäume mit Minderwachstum sowie mit charakteristischen Veränderungen von Nadeln, Blättern und Trieben.

Auch diese Methode hat ihre Schwächen. Die Nährelementgehalte unterliegen jahreszeitlichen Schwankungen und sind von Baumalter, Blattposition am Baum (Licht- oder Schattenkrone) und Nadeljahrgang abhängig. Mobile Nährelemente werden zudem im Baum zu den aktivsten Baumteilen – Blättern und jüngsten Nadeln – transportiert, so dass der Baum Nährstoffmängel in einem gewissen Rahmen selbst ausgleicht. Vorteil der Nadel- bzw. Blattspiegelwerte ist jedoch, dass hier eine direkte Reaktion des Baums auf unzureichende Nährstoffversorgung beobachtet wird. Zur Beurteilung stehen zudem – zumindest für die Hauptbaumarten – verlässliche Richtwerte aus der Literatur zur Verfügung.

Die Nadelanalyse – am Beispiel Eisenmangel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 2: Im Bohrstockprofil ist die Flachgründigkeit des

Standorts zu erkennen.

Eisen ist in Kalkböden von Haus aus nur in sehr geringen Mengen vorhanden und durch den hohen im Boden herrschenden pH-Wert als schwerlösliches Eisenhydroxid gebunden. In dieser Form ist es nicht pflanzenverfügbar.

In einem untersuchten Kiefernbestand bei Wolfratshausen war zur Absicherung der Diagnose »Kalkchlorose« eine Nadelspiegelanalyse erforderlich. Tabelle 1 zeigt auszugsweise die mittleren Nadelspiegelwerte von sieben einzeln analysierten Kiefern auf einem flachgründigen, kalkhaltigen Boden. Für die Symptomgrenze wurde der Median aus der Zusammenstellung von Grenzwerten nach Göttlein (2015) verwendet. Deutlich ersichtlich ist, dass der Mittelwert des Eisengehaltes am oberen Bereich der Symptom-Untergrenze liegt.

Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung verstärken die Nadelvergilbung. Trockenheit vermindert einerseits die Nachlieferung des organisch gebundenen Eisens aus der Humusauflage und andererseits ist die Nährstoffdiffusion zu den Pflanzenwurzeln hin geringer. Fallen die Faktoren Trockenheit und starke Sonneneinstrahlung weg, klingt die Vergilbung bei latentem Mangel wieder ab.

| Nährelement | Mittelwert Kiefer Wolfratshausen | Symptomgrenze |

|---|---|---|

| N [%] | 1,8 | 1,3 |

| P [mg/kg] | 1.450 | 1.000 |

| K [mg/kg] | 4.000 | 3.500 |

| Mg [mg/kg] | 1.450 | 600 |

| Ca [mg/kg] | 4.400 | 1.000 |

| Fe [mg/kg] | 27 | 30 |

| Cu [mg/kg] | 3 | 2 |

Calcium- und Magnesiummangel durch Bodenversauerung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 3: Unter starkem Magnesiummangel leidender, vergilbter Fichtenbestand im Fichtelgebirge (Sommer 2013). M. Hertel

Luftverunreinigungen, insbesondere die Emission von Schwefel- und Stickstoffoxiden, bilden zusammen mit Sauerstoff und dem Niederschlagswasser in der Atmosphäre Schwefel- und Salpetersäure. Im Boden führt dieser Säureeintrag zu einer verstärkten Auswaschung basischer Kationen, das sind neben Magnesium auch Calcium und Kalium.

Der summarische Anteil der im Boden vorhandenen Basen wird als Basensättigung ausgedrückt. Bäume auf Standorten, die von Natur aus eine geringere Basensättigung aufweisen und zusätzlich durch hohe Säureeinträge belastet waren, können unter Magnesiummangel leiden und damit Blatt-/Nadelvergilbungen zeigen.

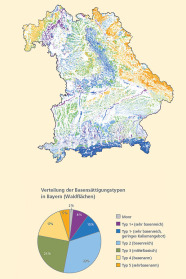

Typ 2 zeigt eine leichte Versauerung im Oberboden bei gleichzeitig hohem Basenangebot im Unterboden. Den Typ 3 zeichnet eine stärkere Oberbodenversauerung aus. Der Unterboden ist wiederum sehr basenreich, jedoch reicht die Bodenversauerung tiefer als bei Typ 2. Typ 4 ist tiefgründig versauert, im Unterboden befinden sich jedoch noch Calcium, Magnesium und Kalium, die von tiefwurzelnden Pflanzen aufgenommen werden können. Das Basenangebot ist deutlich verringert. Typ 5 weist bis in den Unterboden nur ein sehr geringes Basenangebot auf (Kölling 2010).

Bayern hat aufgrund seiner geologischen Ausgangssituation mit circa 75% einen hohen Anteil an mittel- bis gut basenversorgter Waldböden (Basensättigungstypen 1 bis 3; Abbildung 4). Diese Böden weisen eine hohe Pufferkapazität auf und können Säureeinträge abmildern. Daher kam es in der Vergangenheit trotz vielerorts zu hoher Säureeinträge in weiten Teilen Bayerns zu keiner tiefreichenden Bodenversauerung.

Kritische Standorte befinden sich in Bayern insbesondere dort, wo basenarme, bereits von Natur aus vorversauerte Böden und hohe Säureeinträge, wie zum Beispiel in den ostbayerischen Grenzgebirgen zusammengetroffen sind. Basenarme Standorte (Basensättigungstyp 4 und 5) sind in Bayern im Wesentlichen auf die Silikatgebiete beschränkt. Neben den ostbayerischen Grenzgebirgen zählen hierzu insbesondere Spessart, Rhön und Odenwald.

Anfällig für Calcium- und Magnesiummangel sind vor allem Böden der Basensättigungstypen 4 und 5. Die häufigste Meliorationsmaßnahme, um Bodenversauerung und Basenverlust entgegenzuwirken, ist die Waldkalkung, die in Bayern überwiegend in den genannten Gebieten und nach vorheriger Prüfung zur Anwendung kommt. Damit wird sichergestellt, dass nur bedürftige Waldflächen behandelt werden.

Bodenschutzkalkung in Bayern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 4: Die Basensättigungstypen der bayerischen Waldflächen

Mit diesem differenzierten Vorgehen soll auch gewährleistet werden, dass von der Kalkausbringung keine negativen Auswirkungen auf das Ökosystem und insbesondere auf das Grundwasser ausgehen. Üblicherweise werden für die Kalkung kohlensaure Magnesiumkalke verwendet. Diese Düngekalke sind langsam wirkende Gesteinsmehle aus Dolomit, die neben Calciumcarbonat einen hohen Anteil an Magnesiumcarbonat aufweisen.

Durch Kalkung wird Säure im Boden neutralisiert und so die weitere Versauerung von Boden und Sickerwasser vermindert. Der pH-Wert im Boden steigt, was die Mobilität von Aluminium vermindert. Die Kalklösung bewirkt eine Zufuhr der Nährelemente Calcium und Magnesium und verbessert hier das Nährstoffangebot. Auch das Bodengefüge kann durch Calcium verbessert werden. Kalkung fördert die Mineralisation der Humusauflage und verbessert die Humusform. Zugleich sinkt jedoch der Humusvorrat und im Humus gespeicherte Nährelemente werden mobilisiert.

Die Anhebung des pH-Wertes verändert das Bodenmilieu und beeinflusst damit unmittelbar die Bodenlebewelt, säuretolerante Organismen werden durch kalkliebende ersetzt. Zu viel Kalk kann auch wichtige Nährelemente wie Phosphor und Eisen binden und damit den Nährstoffhaushalt nachteilig beeinflussen, was sich auf von Natur aus stark carbonathaltigen Böden zeigt (s. Abbildung 2).

Die Vitalität der bayerischen Wälder und ihrer Waldböden soll vor allem durch eine möglichst naturnahe Forstwirtschaft mit natürlich funktionierenden Stoffkreisläufen sichergestellt werden. Die Berater der Forstverwaltung informieren den Waldbesitzer, auf welchen Flächen eine Kalkung hilfreich ist, zum Beispiel bei diagnostiziertem Magnesiummangel oder als Meliorationsdüngung bei der Einbringung von Laubholz.

In diesen Fällen stehen auch Fördermittel zur Verfügung. Unter Abwägung aller Aspekte sollen negative Auswirkungen auf Atmosphäre, Trinkwasser, Bodenchemie, Bodenflora und -fauna gering gehalten werden. Keinem ist geholfen, wenn negative Nebenwirkungen die angestrebten positiven Hauptwirkungen der Kalkung zunichtemachen.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Links

Autoren

- Thomas Schäff

- Dr. Christian Kölling

- Dr. Wendelin Weis