21.11.2025

Ergebnisse aus dem Mäuse-Monitoring 2025 - Blickpunkt Waldschutz Nr. 13/2025

von Cornelia Triebenbacher, Andreas Hahn

Achtung Rechtslage!

Vor der Überwachungs- und Bekämpfungssaison der forstschädlichen Kurzschwanzmäuse in gefährdeten Kulturflächen möchten wir Sie noch einmal über die Änderungen informieren, die das bisherige Prognoseverfahren und die Bekämpfung mit Schlagfallen betreffen.

Das Prognoseverfahren mit Schlagfallen ist aktuell in Frage gestellt: Hintergrund ist eine richterliche Überprüfung, ob die Prognose mit Schlagfallen den Bestimmungen des Tierschutzgesetzes (§§ 1 und 4 TierSchG) entspricht. Eine Prognose sei kein triftiger Grund, der die Tötung von Wirbeltieren rechtfertigt – so die Argumentation. Hinzu kommt, dass jeder, der beruflich oder gewerbsmäßig Wirbeltiere tötet, die Sachkunde nach Tierschutzgesetz und die Erlaubnis der zuständigen Behörde benötigt (§11 TierSchG). Beides betrifft aber nicht das private Aufstellen von Fallen in Haus und Hof.

Wir empfehlen bei der Prognose daher ausschließlich die „Steckholzmethode“. Alternativ kann die Prognose über die Aufnahme frischer Schäden in den Kulturen erfolgen (s.u.).

Mäusedichten 2025

Das Mäusemonitoring in Bayern wurde 2025 aus den oben genannten Gründen erneut mit Apfelsteckreisern durchgeführt. Dazu wurden auf den bisherigen Monitoringflächen von Anfang bis Ende Oktober jeweils 50 Steckreiser nach 2 Wochen auf Fraßschäden hin untersucht. Weisen 20 % der Steckhölzer nach 2 Wochen deutliche Fraßspuren (>/= 1-Cent-Münze) auf, ist auf der Prognosefläche mit einem Schaden durch Kurzschwanzmäuse zu rechnen.

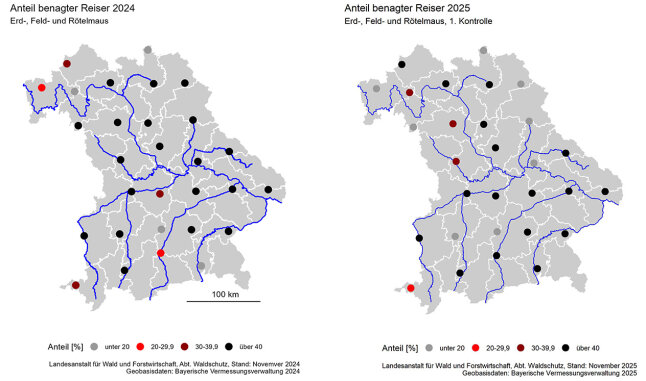

Die Mäusedichten sind auch in diesem Jahr auf einem hohen Niveau (Abb. 1). Auf 22 der 29 Monitoringflächen wurden mehr als 20 % der Steckhölzer deutlich benagt (2024: 26 von 29). In den Wintermonaten ist daher lokal mit starkem Mäusefraß zu rechnen. Dies betrifft v.a. vergraste Laubholzkulturen aus Wiederaufforstungen. Jedoch können auch Nadelholzkulturen, insbesondere mit Tanne und Douglasie betroffen sein.

Abbildung 1: Anteil der benagten Reiser in 2024 (links) und 2025 (rechts)

Handlungsempfehlungen

Das Monitoring spiegelt die landesweite Situation wider: An der überwiegenden Anzahl von Monitoringflächen sind an gefährdeten Baumarten Fraßschäden, insbesondere bei längerer Schneelage oder in Frostperioden, zu erwarten. Daher empfehlen wir Sichtkontrollen in vergrasten Laubholzkulturen und anderen gefährdeten Flächen nach dem vollständigen Abwelken der Begleitvegetation auf Anwesenheitsmerkmale von Kurzschwanzmäusen (Grastunnel, Mäuselöcher, Kothäufchen, flüchtende Mäuse) oder bereits eingetretene Schäden.

Nach den Grundsätzen der guten fachlichen Praxis und des integrierten Pflanzenschutzes muss zeitnah vor jeder Bekämpfungsmaßnahme eine Prognose vor Ort durchgeführt werden. Weisen frische Fraßschäden in deutlichem Umfang auf eine Gefährdung durch Kurzschwanzmäuse hin, können diese eine Prognose ersetzen. Dabei müssen 10 % der Kulturpflanzen – ohne Fraß an Begleitwuchs wie Holunder, Weide, Birke oder anderen - geschädigt und hinreichend dokumentiert sein.

Verfahrensbeschreibung zulässiger Prognoseverfahren

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 4: Deutliche Fraßschäden an Apfelreisern; Foto: C. Triebenbacher (LWF)

Bei dieser Methode werden mindestens 50 frische Apfelreiser mit einer Länge von 50–80 cm und einem Durchmesser von ca. 0,5–1 cm verwendet. Die Steckhölzer werden aufrecht im Abstand von ca. 2 m in vergraste Stellen gesteckt. Die Kontrolle erfolgt einmal wöchentlich. Sind nach spätestens 2 Wochen mindestens 20 % der Steckhölzer deutlich benagt (>/= 1 Cent-Münze, abgefressene Knospen und kleine einzelne Nagespuren gelten nicht!), ist mit Schäden durch Kurzschwanzmäuse zu rechnen. Grundsätzlich ist vor einer Bekämpfung zusätzlich zu prüfen, ob eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

- Gefährdung des Bestockungsziels (-grades)

- Bestockung mit fraßgefährdeten Baumarten

- starke Vergrasung der Fläche/ Mäusehabitat auf Fläche

- angrenzende Mäusehabitate (z.B. abgeerntetes Feld)

Schadaufnahme an Kulturpflanzen (geeignet für Erd, Feld- und Rötelmäuse)

Bei der Schadaufnahme werden 100 Pflanzen auf einer Flächendiagonale oder an jeweils 10 Kulturpflanzen (keine Sträucher oder angeflogene Füllhölzer) auf 10 über die Fläche verteilten Stellen überprüft. Die Lage der Punkte sollte flächenrepräsentativ alle Bereiche der Kulturfläche abdecken, da Mäuse Kulturflächen unterschiedlich frequentieren. Am besten überlegen Sie sich die Verteilung der Punkte vor dem Betreten der Fläche.

Weisen 10 % der Kulturpflanzen oder mehr deutliche Nagespuren auf, kann eine Bekämpfung angezeigt sein. Wird der Schwellenwert nicht erreicht, ist eine Wiederholung der Aufnahme zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll. Wir empfehlen eine Dokumentation der Schadaufnahme mit Fotos und formlosen Dokument.

Rodentizide

Die zugelassenen Pflanzenschutzmittel für eine Rodentizidbehandlung können Sie der Online-Datenbank des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit entnehmen.

Zur Online-Datenbank - Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ![]()

Wir möchten in diesem Zusammenhang nochmals auf die „Verordnung über Anwendungsverbote für Pflanzenschutzmittel (Pflanzenschutz-Anwendungsverordnung)“ vom 01.06.2022 hinweisen. In dieser ist in § 4 ein Anwendungsverbot für zinkphosphidhaltige Pflanzenschutzmittel in bestimmten Gebieten, beispielsweise FFH-Gebieten, ausgesprochen. Da alle verfügbaren Rodentizide auf dem Wirkstoff Zinkphosphid basieren, ist in den betroffenen Schutzgebieten eine Mäusebekämpfung mit PSM prinzipiell nicht mehr möglich. Es besteht die Möglichkeit einer Ausnahmegenehmigung im Einzelfall. Weitere Informationen und Arbeitshilfen

- zur Prüfung der Bekämpfungsnotwendigkeit und

- zur Prüfung, ob in Natura 2000-Gebieten eine erhebliche Beeinträchtigung der Erhaltungsziele oder des Schutzzwecks vorliegt sowie einen

- Antrag auf Genehmigung im Einzelfall für Waldflächen in FFH-Gebieten

finden Sie auf der Internetseite der Waldschutzabteilung der LWF.

Vorbeugung, Maßnahmen der Schadensabwehr und Kontrolle - Erd-, Feld- und Rötelmäuse ![]()