Die Linde im bayerischen Staatswald - LWF-Wissen 78

Die heimischen Linden spielen als bereichernde Mischbaumarten eine wichtige Rolle im naturnahen Waldbau der Bayerischen Staatsforsten. In nahezu allen standörtlich für sie geeigneten Beständen des bayerischen Staatswalds ist die Linde in geringer Beimischung zu finden. Insbesondere aufgrund ihres hohen Lebensalters verbunden mit wenig dauerhaften Holzeigenschaften hat die Linde als Habitat für eine Vielzahl schützenswerter Arten eine besondere Naturschutzbedeutung.

Am Beispiel des lindenreichsten Forstbetriebs Arnstein der Bayerischen Staatsforsten zeigt sich, dass sie mehr ist als nur eine schattentolerante dienende Baumart des Unterstands. Nicht nur das in Kooperation mit dem traditionsreichen Nürnberger Bleistifthersteller Staedtler vergebene PEFC-Regionallabel »Heimisches Holz aus Bayern « verdeutlicht, dass es sich bei der Linde durchaus auch um eine interessante Wirtschaftsbaumart handelt.

Die Linde steht überregional für Kultur und Geschichte. Vielerorts finden sich sogenannte Gerichtslinden oder Dorflinden, die als zentrale Orte im Leben der Menschen eine bedeutende Rolle spielten und oft noch heute spielen. Aber auch waldbaulich ist die Linde insbesondere in Eichen- und Edellaubholzbeständen eine wertvolle Mischbaumart und trägt zu einer Verbesserung des Standorts und des Bestandsklimas bei. Als schattentolerante Baumart mit einer relativ großen Standortamplitude hat die Linde ihren festen Platz im naturnahen Waldbau der Bayerischen Staatsforsten (BaySF).

Lindenvorkommen im bayerischen Staatswald

Einleitung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

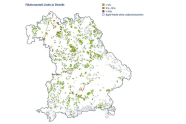

Abbildung 1: Lindenvorkommen bei den Bayerischen Staatsforsten; Datenquelle: Inventur BaySF, Dr. Kay Müller

Die standörtliche und natürliche Verteilung der beiden heimischen Lindenarten wurde massiv durch den Menschen verändert. Die regional unterschiedlich ausgeprägte Lindenbeteiligung – hier insbesondere die der Winterlinde – wurde und wird vielerorts entgegen der natürlichen Dynamik anderer Baumarten durch waldbauliche Maßnahmengezielt gefördert. So ist die Winterlinde oft mit waldbaulich dienender Funktion in Eichenbeständen und ehemaligen Mittelwäldern zu finden. Die Sommerlinde spielt anteilig eine deutlich geringere Rolle. Bedingt durch das höhere Licht- und Wärmebedürfnis wird ihr die zudem weniger spätfrostgefährdete Winterlinde in der Regel waldbaulich vorgezogen.

Auf der weit überwiegenden Fläche im bayerischen Staatswald bilden Linden keine flächigen Bestände, sondern sind mit geringen Mischungsanteilen (< 5 %) am Bestandsbild beteiligt. Größere Lindenvorkommen existieren vornehmlich in den Forstbetrieben auf der Fränkischen Platte bis hinein in die Schwäbische Riesalb. Bezogen auf Distriktebene finden sich hier im Einzelfall Lindenanteile von über 10 %. Daneben ist die Linde mit nennenswerten Anteilen in Waldbeständenentlang der Isar auf Flächen des Forstbetriebs Freising vertreten. Größere Vorkommen der Linde als Baumart der Ebenen und unteren Berglagen fehlen grundsätzlichin den Hochlagen der Mittelgebirge entlang der bayerisch-tschechischen Grenze, der Rhön, dem Fichtelgebirge sowie in den Bayerischen Alpen (Abbildung 1).

Einzelvorkommen sind im Bayerischen Wald auf bis zu 600 m ü. NN und in den Bayerischen Alpen auf bis zu 1.300 m ü. NN bekannt.

Anteile, Größen und Besonderheiten

Die höchsten Flächenanteile der Linde in der Oberschicht und damit verbundene nennenswerte Lindenvorräte finden sich in den Forstbetrieben Arnstein (rund 550 Hektar [ha], rd. 126.000 Erntefestmeter [Efm], Kaisheim (rund 300 ha, rd. 80.000 Efm), Bad Königshofen (rund 250 ha, rd. 60.000 Efm) und Freising (rund 300 ha, rd. 40.000 Efm).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 2: Starklinde am Forstbetrieb Sonthofen (Foto: J. Tarne)

Eine der höchsten Linden im bayerischen Staatswald ist mit gemessenen 41 Metern im Forstbetrieb Neureichenau auf niederbayerischen Tertiärstandorten zufinden. Hier zeigt sich, was diese Baumart unter entsprechenden Standortbedingungen zu leisten vermag. Linden können ein Alter von mehr als 1.000 Jahren erreichen. Auf ein demgegenüber noch bescheidenes Alter von rund 270 Jahre wird die laut Inventur älteste Linde der BaySF am Forstbetrieb Ebrach geschätzt. Aufgrund ihrer vegetativen Vermehrungsfähigkeit durch Stockausschlag und Wurzelbrut vermag die Linde als Pionierbaumart Block- und Feinschutthalden zu erschließen und kommt auch in größeren Höhenlagen vor. In einer Höhenlage von 1.090 m ü. NN steht auf Flächen des Forstbetriebs Ruhpolding in unmittelbarer Nachbarschaft zu einem dort errichteten »Marterl« eine junge ca. 30-jährige Linde. Noch etwa 300 Meter höhergelegen wurde am Forstbetrieb St. Martin im Rahmender Inventur auf einem Sonnenhang sogar auf 1.437 mü. NN eine ca. 20jährige Verjüngungspflanze erfasst.

Ein besonderes Lindenvorkommen im bayerischen Staatswald existiert am oberfränkischen Forstbetrieb Rothenkirchen im Forstrevier Klosterlangheim. Die dort vorkommenden über 200 Jahre alten Linden weisen Dimensionen von mehr als einem Meter auf; insgesamt sechs »Starklinden« stocken dort vor allem auf Opalinus- und Ornatenton in den Beständen der »Jura-Distrikte« und werden als »Methusaleme« erhalten. Im beschriebenen Altlindenbestand zeigt sich seit einigen Jahren leider ein verstärktes Auftreten der Mistel, die nahezu alle Altlinden sehr stark besetzt hat (Abbildung 3). Die Erfahrungen vor Ort zeigen, dass demgegenüber Linden in einem Alter bis zu etwa 120 Jahren in der Regel noch nicht vom Mistelbefall betroffen sind. Im Gegenteil, diese Linden weisen insgesamt kaum Anzeichen einer Kronenverlichtung oder andere Anzeichen neuartiger Waldschäden auf. Die mächtigen Altlinden hingegen, die zur Zeit des Zisterzienser Klosters Langheim (um 1790) als Sämlinge zuwachsen begannen, werden voraussichtlich nur noch kurze Zeit überleben und aufgrund zunehmender Kronenverlichtung sukzessive absterben.

Waldbauliche Behandlung der Linde im Bayerischen Staatswald

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 3: Altlinde am Forstbetrieb Rothenkirchen mit

starkem Mistelbefall. (Foto: G. Barnickel)

Eine spezielle Richtlinie für die waldbauliche Bewirtschaftung der Linde existiert nicht. Vielmehr wird die Linde grundsätzlich wie andere Edellaubholzarten behandelt und gemäß der Waldbaugrundsätze der BaySF als Baumart der natürlichen Waldgesellschaften (z. B. Eichen-Hainbuchenwälder, Sommerlinden-Mischwälder, Hartholzaue, Schluchtwälder) am Waldaufbau beteiligt sowie regional im Zuge der Pflege als seltene heimische Baumart gefördert.

Als Nebenbestand wird die Linde in der Regel als dienende Mischbaumart orientiert am Pflanzverband des Hauptbestands mit Pflanzenzahlen von ca. 1.000 bis 2.000 Stück je Hektar beigemischt. Mit dem waldbaulichen Ziel einer Beteiligung in der Oberschicht erfolgt die Pflanzung der Linde grundsätzlich gruppen- bis horstweise in einem Regel-Pflanzverband von 2 x 1,5 m bzw. 1,5 x 1,5 m. Zum Einsatz kommen hierbei vielfach die Sortimente 1+1, 1+2 oder 2+0 in den Größenstufen 50 – 80 cm oder 80 – 120 cm.

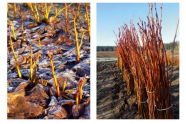

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildungen 4 (links): Winterlindennachzucht und 5 (rechts): Verkaufsfertige Winterlinden (Fotos: A. Büchner)

Gerade, wipfelschäftige Lindenbestände mit geringem Drehwuchs oder im Idealfall Samenplantagen werden für die Beerntung bevorzugt. Nach intensiver Ernteerkundung, hat sich in der Praxis für eine effektive Saatguternte im Staatswald der Einsatz eines Baumrüttlers ab dem Monat Oktober bewährt. Die anschließende Aufbereitung in der Samenklenge durch Dreschmaschine, Saatgutreinigung und Nachtrocknung ergibt hochwertiges Reinsaatgut, das tiefgekühlt circa fünf Jahre eingelagert werden kann.

Der Pflanzgartenstützpunkt Bindlach hat bisher sehr gute Erfahrungen mit der Sommeraussaat von Winterlinde gewinnen können und produziert jährlich rund 22.000 zweijährige Sämlinge in den forstlichen Herkünften Westdeutsches Bergland (82306) und Süddeutsches Hügel- und Bergland (82307).

Aus einem Kilogramm Linden-Saatgut können durchschnittlich 3.000 verkaufsfertige Pflanzen erwachsen. Alternativ zur Sommeraussaat kann über einen Zeitraum von 8 Monaten die Keimhemmung des Saatguts mit einer Warm-/Kaltbehandlung abgebaut werden. Hierbei wird das Saatgut in einem feuchten Medium (z. B. Quarzsand) für 4 1/2 Monate bei 20 °C und anschließend für 3 1/2 Monate bei 3 °C stratifiziert. Anfang Mai kann dann die Aussaat des keimfertigen Saatguts erfolgen.

Die in verschiedenen Forstbetrieben seit einiger Zeit wieder festgestellte höhere Mäusepopulation führt zu einer gestiegenen Nachfrage nach Winterlinden für Kulturvorhaben. Nach örtlicher Erfahrung der BaySF fallen Mäuseschäden an Linde im Vergleich zur waldbaulichen Alternative der Baumart Hainbuche spürbar geringer aus.

Erfahrungen zur Linde am Forstbetrieb Arnstein

Vorkommen und Erfahrungen

Die Linde kommt vor allem auf den Keuper- und Feinlehmstandorten auf nährstoffreicheren und besser wasserversorgten Böden im östlichen Bereich des Forstbetriebs vor. Die Baumartenanteile der Linde genau zu erheben, ist aufgrund ihrer einzel- bis truppweisen Beimischung schwierig; der Anteil dürfte im Forstbetrieb bei gut 1 % liegen. Bei dem Vorkommen der Linde in Beständen können zwei Schwerpunkte festgestellt werden. Dabei handelt es sich zum einen um ältere Eichenmischbestände, die aus überführten Mittelwäldern stammen und zum anderen um jüngere, künstlich begründete Edellaubholzbestände (mit Bergahorn, Spitzahorn, Esche, Vogelkirsche), bei denen insbesondere die Winterlinde als dienende Baumart für den Nebenbestand eingebracht wurde.

Obwohl die Laubholzbestände im Forstbetrieb Arnstein sehr verjüngungsfreudig sind, ist die natürliche Ansamung von Winterlinde selten zu beobachten. Am ehesten ist sie in Eichen-Naturverjüngungen zu finden. Allerdings ist die Linde sehr gut stockausschlagfähig, was ihren hohen Anteil in den überführten Mittelwäldern begründet. Die Stockausschläge sind ausgesprochen wüchsig und können bei gezielter Pflege sehr gute Schaftformen entwickeln. Sie zeigen im Gegensatz zu Stockausschlägen anderer Baumarten auch keine ausgeprägte Neigung zur Fäule.

Bei der Pflanzung hat sich die (Winter-)linde als robust erwiesen. Sie ist eine der wenigen Laubbaumarten, die gut auf vergrasten Flächen zurechtkommt, was auch daran liegt, dass sie, wie beschrieben, weniger durch Mäuse geschädigt wird.

Die Winterlinde wurde und wird am Forstbetrieb Arnstein »klassisch« als Baumart für den Nebenbestand beteiligt. Dies allein wird ihr aber nicht gerecht. Sie ist keine wuchsschwache Schattbaumart, sondern an Konkurrenzkraft und Schattenerträgnis nach örtlicher Erfahrung nur der Rotbuche unterlegen. In Eichenmischbeständen erreicht sie die gleichen Höhen und Durchmesser wie die Eichen. Auf guten Standorten und bei entsprechender Freistellung sind Jahrringbreiten von einem Zentimeter keine Seltenheit.

Auf der Fränkischen Platte lassen sich bei Dichtschluss 15 (bis 20) m lange astfreie Schäfte erzielen, da die Linde von allen Laubbaumarten die beste Astreinigung (Totastverlierer) hat. Wenn die Astnarben nicht zu groß sind, werden sie schnell und gut überwallt.

Waldbauliche Behandlung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 6: Auswahl Elitebaum

(blauer Kreis), Entnahme des stärksten Bedrängers

(roter Strich); Foto: M. Grimm

Durch konsequente Entnahme des stärksten Bedrängers (roter Strich) nach Auswahl des Elitebaums (blauer Kreis) werden gute, starke Lindenstämme erzogen (Abbildung 6).

Die Linde hat im Bereich des Forstbetriebs Arnstein Vitalitätsprobleme in heißen, trockenen Sommern. Danach kann es vor allem auf wechseltrockenen/-feuchten Standorten zu starken Ausfällen kommen, wie beispielsweise im Distrikt Michelheide bei Kitzingen. Einer verstärkten Beteiligung der Linde auf der fränkischen Platte sind unter Beachtung des zu erwartenden Klimawandels entsprechende Grenzen gesetzt.

Holzvermarktung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 7: Wertholzhaltiger Winterlindenstamm aus

dem Jahreseinschlag 2016 (Foto: M. Grimm)

Das Stammholz wird an einen Sarghersteller geliefert, dabei sind die erzielten Preise mit denen für Rotbuchenstammholz vergleichbar. Das Industrieholz geht in die Spanplattenindustrie. Einzelne wertholzhaltige und starke Stämme werden immer wieder bei der Submission angeboten (Abbildung 7). Leider werden hier oft nur eher unbefriedigende Preise erzielt.

Damit das Holz der Linde wieder einen höheren Stellenwert erfährt, sind neue Verwertungsschienen notwendig. Ein mögliches Beispiel dafür ist die Kooperation der Firma Staedtler mit den BaySF bei der Einführung des neuen PEFC-Regionallabels »Heimisches Holz aus Bayern«. Im Jahr 2015 wurde hierbei gemeinsam mit dem traditionsreichen Nürnberger Bleistifthersteller ein Pilotprojekt zur Herstellung von Bleistiften aus heimischem Lindenholz gestartet (Abbildung 8). 50.000 Bleistifte wurden aus dem Lindenholz des Forstbetriebs Arnstein hergestellt und am Ende durfte eines der ersten Unternehmen ein Produkt mit dem neuen PEFC-Regionallabel »Heimisches Holz aus …« bewerben. Dieses neue PEFC-Regionallabel eröffnet Betrieben eine zusätzliche Chance bei der Vermarktung ihrer Produkte und gibt Verbrauchern die Möglichkeit, regionale Produkte aus nachhaltiger Waldbewirtschaftung gezielt nachzufragen.

Linde als Wirtschaftsbaumart

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 8: Bayerisches Vorzeigeprodukt aus Lindenholz,

Bleistifte hergestellt in Kooperation mit den BaySF

(Foto: K. Prielmeier)

Im Durchschnitt der zurückliegenden zehn Geschäftsjahre wurden im bayerischen Staatswald jährlich rund 2.600 Efm Linde eingeschlagen und zu etwa 70 % verkaufsfähig aufgearbeitet. Die Sortimentsverteilung dieser aufgearbeiteten Menge verteilt sich zu je 20 % auf Stammholz, 27 % Industrieholz sowie 53 % Brenn- oder Energieholz.

Der Wert von Lindenstammholz steigt mit der Gütesortierung A bzw. AB deutlich an. In diesen Güteklassen wurde in den letzten zehn Jahren ein Durchschnittserlös von rund 150 €/Efm erzielt. Insbesondere ab der Stärkeklasse 4 ist bei diesen Güten eine Steigerung der Erlöse weit über 100 €/Efm festzustellen. Der Schwerpunkt der derzeitigen Lindenstammholzvermarktung der BaySF liegt in der Stärkeklasse 3a und 3b.

Den größten Mengenanteil in der Stammholzvermarktung nimmt die Güte BC ein. Die hochpreisigen Stärkeklassen 5 und 6 der Güten A und AB zeigen an der jährlichen durchschnittlichen Gesamtstammholzmenge (rund 360 Efm) einen verschwindend geringen Anteil.

Naturschutzbedeutung der Linde bei den Bayerischen Staatsforsten

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 9: Artenschutzmaßnahme für den Eremit (Foto: R. Blank)

Gemäß dem Naturschutzkonzept der BaySF soll im Staatswald eine ausreichend große Anzahl von Flächen (z. B. alte Waldbestände) und Strukturelementen wie beispielsweise Habitatbäumen mit »Trittsteinfunktion« für den Waldartenschutz vorhanden sein. Hierzu werden in naturnahen Waldbeständen in Durchschnitt zehn Biotopbäume pro Hektar erhalten und wo er Strukturen für seltene gefährdete Arten geschaffen.

Eine besondere Artenschutzmaßnahme fand am Forstbetrieb Nürnberg im Jahr 2011 in enger Zusammenarbeit mit dem Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Erlangen statt. Im FFH-Gebiet Irrhain wurden im Rahmen eines Versuchs gezielt Linden durch Einsatzes von zwei Seilkletterern des Forstlichen Bildungszentrums Buchenbühl der BaySF »hochgeköpft«, um im Umfeld eines alten mulmhöhlenreichen Waldbestands neue Habitatbäume für den Eremiten (Osmodermaeremita) zu schaffen (Abbildung 9).

Durch die Stammverletzung werden im wenig dauerhaften Lindenholz Zersetzungsvorgänge initiiert, die nach und nach zur Höhlenbildung führen. Im Zuge der Zersetzung durch Pilze und Insekten sammeln sich am Boden der Höhlenstrukturen Holzzersetzungsreste und bilden den typischen Mulm. Im betroffenen Gebiet findet sich ein wichtiges bestätigtes Eremiten-Habitat am Nordrand des Nürnberger Reichswalds. Zentrales Ziel ist es, ein Verbundnetz zwischen den Lebensstätten der seltenen gefährdeten Käferart zu schaffen. Inzwischen konnten innerhalb wie außerhalb des FFH-Gebiets einige Eremitennachweise erbracht werden.

Ausblick

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Links

Autor

- Walter Faltl, BaySF

- Michael Grimm, BaySF

- Christoph Riegert, BaySF