Günter Biermayer und Stefan Tretter

Wie viel Fichte geht noch im Klimawandel? - LWF-aktuell 108

Durch den Klimawandel wird in größeren Bereichen Bayerns auch auf gut wasserversorgten und wuchskräftigen Standorten, auf denen die Fichte heute noch gut gedeiht und sich entsprechend verjüngt, der Anbau sehr riskant werden. Hier kann aber für einen Übergangszeitraum noch eine erfolgreiche Wirtschaft mit der Fichte möglich sein. Das vorgeschlagene Pflegemodell nutzt diese Ausgangslage optimal und kann gleichzeitig die Basis für die Begründung standortgerechter Nachfolgebestände schaffen.

Ausgangslage

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 1: Waldbestände mit führender Fichte können auf gut

wasserversorgten Standorten bei entsprechender Pflege für eine Übergangszeit eine forstwirtschaftlich tragbare Option sein. Foto: J. Böhm

Fichtenreiche Bestände wurden so in weiten Landesteilen waldprägend. Ausgerichtet am Motto »Soviel Laubholz wie nötig, soviel Nadelholz wie möglich«, hat in der Vergangenheit die bayerische Forstwirtschaft die klimatischen und standörtlichen Möglichkeiten der Fichte oft bis an ihre biologischen Grenzen ausgereizt.

An diesen Grenzen ist seit mehr als zehn Jahren unbestreitbar, dass der Klimawandel kein Szenario für die Zukunft ist, sondern regelmäßig erfahrbare Realität. Die warmen Jahre häufen sich und selbst gefühlt »schlechte Sommer« sind im Vergleich der letzten Jahrzehnte noch überdurchschnittlich warm.

Auf dieser Grundlage sind die beratenden Revierleiter in der Lage, die Waldbesitzer im Privat- und Körperschaftswald so zu informieren, dass diese das Risiko ihrer Bestände individuell richtig einschätzen und damit selbst sachgerechte Entscheidungen bei der Baumartenwahl und Bestandsbehandlung treffen können. Wo das Baumartenrisiko nach BaSIS, wie zum Beispiel in Westmittelfranken, wo es in den letzten Jahren auch in sehr jungen Beständen zum flächigen Verlust der Fichte gekommen ist, schon jetzt hoch oder sehr hoch ist, ist die Notwendigkeit zum Waldumbau akzeptiert. Die Aktivitäten zur Anpassung laufen.

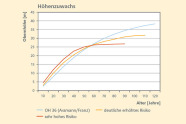

Schwieriger ist es in den Räumen (siehe Abbildung 2), in denen die Fichte heute noch ein niedriges Baumartenrisiko aufweist und dieses sehr oft sogar noch mit einer besonders hohen Wuchsleistung (vgl. Abbildung 3) gepaart ist. Dort haben die Waldbesitzer über Generationen hinweg, trotz aller immer wieder erlittenen Kalamitäten, positive Erfahrungen mit ihren Fichtenbeständen gemacht.

Kalamitäten lassen das Grundrisiko der Baumart Fichte immer wieder schmerzlich spüren. Diese Schadensdisposition wurde wegen der Leistungsfähigkeit der Fichte auf vielen Standorten durchaus zu Recht in Kauf genommen. Die Fichte war und ist oft bis heute unter solchen Verhältnissen das wesentliche Element unserer ertragreichen gemischten Wirtschaftswälder. Die wichtigsten Faktoren, die maßgeblich das Risiko der Fichtenwirtschaft bestimmen, waren und sind Sturm, Schneebruch, Wärme, Trockenheit, Borkenkäfer und Hallimasch. Auf all diese Faktoren wird im Folgenden kurz eingegangen.

Das mit der Baumhöhe auch auf gut durchwurzelbaren Standorten ab etwa 30m Oberhöhe stark steigende Windwurf-Risiko kann nur durch rechtzeitige Ernte begrenzt werden. Es wird im Gegensatz zum Schneebruch von der Eingriffsart bei der Durchforstung nur begrenzt modifiziert, ohne den Einfluss des h/d-Verhältnisses oder der Kronenlänge auf Sturmschäden ganz in Abrede zu stellen.

Abgesehen von den stark wechselfeuchten Schlufflehmen oder flachgründigen Kiesstandorten erfüllte die Fichte in der Vergangenheit sehr oft die in sie gesetzten wirtschaftlichen Erwartungen. Von den ungünstigeren Rändern des Standortsspektrums her wurde allerdings früh deutlich, dass reine Fichtenbestände häufig vom Bodenkapital zehren. Sie bilden oft inaktive Humusauflagen, der Nährstoffkreislauf entkoppelt sich, das Risiko für Nährstoffverluste mit dem Sickerwasser steigt.

Diese Nachteile wurden seit Jahrzehnten durch das Einbringen von Mischbaumarten (Buche, Tanne, Edellaubbäume) und mittels besserer Pflege mit dem Ziel gut bekronter und bewurzelter Bäume erfolgreich abgemildert. Allen angeführten Nachteilen zum Trotz: Auch wenn die traditionelle Fichtenwirtschaft gewohnt hohe Anteile von Zwangsanfall durch Sturm, Borkenkäfer und Schneebruch in Kauf nehmen muss, sind die bayerischen Fichtengebiete – wie die BWI III nachweist – bis heute durch sehr hohe durchschnittliche Holzvorräte gekennzeichnet.

Auch werden dort immer noch überdurchschnittliche Wirtschaftsergebnisse eingefahren. Aus Sicht von Forstbetrieben und Waldbesitzern sind die Fichten in diesen Räumen derzeit bedeutende Rohstoffquellen und finanzielles Rückgrat der bayerischen Forstwirtschaft. In Anbetracht des Klimawandels kann dies aber keine dauerhaft tragfähige Perspektive sein.

Schlussfolgerungen für ein Beratungskonzept

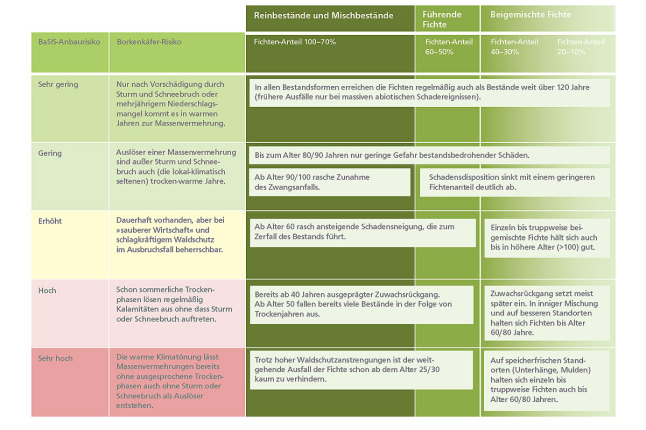

Die Überlegungen gehen von einer »Übersetzung« des Baumartenrisikos in ein Borkenkäferrisiko aus. Das örtliche Anbaurisiko nach dem in Bayern entwickelten Standortinformationssystem BaSIS wird nämlich als maßgeblicher Faktor für das Überleben von Fichtenbeständen vom Risiko für Borkenkäferbefall geprägt. In Abbildung 4 ist deshalb gutachtlich das BaSIS-Anbaurisiko in eine Einschätzung des Borkenkäferrisikos für unterschiedliche Fichten-Anteile übersetzt. Auf den wärmeren Standorten setzt nach langer Erfahrung der Borkenkäferbefall die Grenzen für das Überleben von Fichtenbeständen.

Abbildung 4: Anbaurisiko für die Baumart Fichte

Überleben und Wuchsleistung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abbildung 5: Zuwachsverlauf von Fichten-Beständen auf gut

nährstoff- und wasserversorgten Standorten bei unterschiedlichem

klimatischen Anbaurisiko

Solange auf guten Standorten ausreichende Sommerniederschläge die Wasserversorgung sicheren, hat die Erwärmung bisher den Fichtenzuwachs im Dickungs- und Stangenholzalter nicht beeinträchtigt, sondern oft sogar gefördert. Niemand sollte sich allerdings der Illusion hingeben, dass auch bei weiter fortschreitendem Klimawandel die heutigen Jungbestände als Altbestände noch so gedeihen werden wie die heutigen Altbestände. Andererseits läuft auf großen Flächen in vielen Landschaften die Fichten-Naturverjüngung mit hoher Potenz.

Konsequenzen

In der Forstwirtschaft wird die Entscheidung bei der Baumartenwahl – wie bei allen wirtschaftlichen Investitionsentscheidungen sinnvoll – nicht allein nach Gesichtspunkten der Risikominimierung, sondern in einer Abwägung von Risiken und Chancen getroffen. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Risikoeinschätzung für das Jahr 2100, sondern auch für 2050 im Auge zu behalten.

Die Baumart Fichte an sich ist weder gut, noch schlecht. Der Umgang mit ihr sollte deshalb sehr differenziert sein. Die Fichten, für die die nachfolgenden Behandlungskonzepte gemacht sind, sind auf großen Flächen als Vorausverjüngung unter Schirm, in bereits abgedeckten Jungbeständen und auf Kalamitätsflächen schon vorhanden. Für mögliche Fichten-Mischungsanteile (zum Beispiel auch durch Pflanzung auf unzureichend verjüngten Kalamitätsflächen) gelten die gleichen Überlegungen, das heißt geringe Ausgangspflanzenzahlen von maximal 2.000 Fichten pro Hektar in den Fichten-Trupps und -Gruppen.

Vitalisierung von Fichtenbeständen durch Pflege und Durchforstung

Dies beginnt nicht erst bei der Durchforstung, sondern bereits beim Umgang mit der in der Regel sehr dicht im Gleichschluss aufwachsenden Fichtennaturverjüngung. Zielgerichtete frühe Auflockerung und vor allem das Begünstigen der Mischbaumarten verbessert die Vitalität der jungen Bäumchen und erhöht die spätere Wertleistung in der relativ kurzen zur Verfügung stehenden Zeit sehr deutlich. Stammzahlreduktion im bis zu mannshohen Stadium ist dafür weit wirksamer als auskesseln.

Werden einzeln beigemischte Laubbäumen frühzeitig begünstigt, verbessert sich dadurch die Wasserverfügbarkeit für die verbleibenden Bäume des ganzen Bestandes ebenfalls. Die Eingriffe dürfen aber nicht so stark sein, dass sie die Bodenvegetation übermäßig fördern. Besonders Brombeer-»Decken« sind massive Wasserverbraucher und Wurzelkonkurrenz.

Noch nachteiliger sind allerdings die leider immer noch vorhandenen, überdichten, praktisch undurchforsteten Flächen. Diese leiden schon nach kurzen Trockenperioden, was am Einbrechen des Höhenzuwachses gut abzulesen ist.

Gedacht ist dieses Konzept (Tabelle 1) nur für einen klar abgegrenzten Teil des Standortsspektrums, nämlich für die gut nährstoffversorgten, speicherfrischen und tief durchwurzelbaren Lehmstandorte mit ausreichenden Niederschlägen in der Vegetationszeit (s. Abbildung 2). Hier geht das vorgeschlagene Vorgehen aktiv mit der in der Praxis häufig schon vorhandenen sehr stammzahlreichen Fichten-Naturverjüngung um und nutzt die in den ersten Jahrzehnten sehr hohe Wuchsleistung der Fichte unter diesen heute noch sehr günstigen Standortsverhältnissen. Gleichzeitig schafft es die Basis für stabilere Bestände.

Dies ist die Voraussetzung für den Voranbau von Mischbaumarten und risikoärmere Nachfolgebestände. Es ist eine praxisgerechte Anpassung an das dort mit dem Klimawandel besonders stark steigende Waldschutzrisiko, ohne die noch bestehenden Chancen zu verbauen, mit der Baumart Fichte übergangsweise zu wirtschaften. Die zielgerichtete Pflege und Durchforstung bereitet die Bestände zudem optimal auf eine frühzeitige (schon in wenigen Jahrzehnten mögliche) Vorausverjüngung von künftig besser angepasster Baumarten vor.

| ab Oberhöhe 3m | ausreichende Differenzierung nicht zu erwarten |

| Stammzahlreduktion | auf 2.000 Stück/ha |

| Mischwuchsförderung | Mischbaumarten von Fichten-Konkurrenz entlasten |

| ab Oberhöhe 12m (~ 20 Jahre) | |

| Z-Baum-Auswahl | 300–400 je ha |

| Eingriffe 2–3 mal im 1. Jahrzehnt | 2 mal im 2. Jahrzehnt |

| Erntemenge | im 1. Jahrzehnt: 40–60 Efm; im 2. Jahrzehnt: 60–80 Efm |

| (je Eingriff) | jeweils 1 Bedränger entnommen |

| ab Oberhöhe 20–22m (~ 40 Jahre) | |

| Z-Baum-Auswahl | 300–400 je ha |

| Eingriff | 1 mal im Jahrzehnt: 60–80 Efm |

| ab Oberhöhe 28m (~ 50 Jahre) | Anlage von Gruppenschirmstellungen zum gruppenweisen Vorbau von im Altbestand nicht vorhandenen Schattbaumarten bzw. Naturverjüngung von Mischbaumarten, Fichten-Naturverjüngung im Folgebestand nur noch als Beimischung nutzen (Saumfemelschlag) und/oder Abnutzung räumlich geordnet vom Saum her (Einbringen standortgerechter Lichtbaumarten) Abschluss der Verjüngung bis spätestens Alter 60/70 Jahre (bei besonderem ZE-Risiko auch noch rascher) |

Grenzen

Eine solche »Fichten-Wirtschaft« rechnet sich nicht. Undifferenziertes Handeln über Bayern hinweg nach dem Motto »Einmal Fichte geht schon noch« wäre deshalb ein schwerer fachlicher Kunstfehler. Planmäßige Forstwirtschaft sollte deshalb mit waldbaulichen Mitteln das Entstehen fichtenreicher Nachfolgebestockungen auf schon jetzt oder sehr bald nicht mehr fichtentauglichen Standorten vorsorglich unbedingt verhindern. Hier sollte die Fichte tatsächlich ab sofort nur noch als Mischbaumart und nicht mehr führend sein.

Notwendige Maßnahmen sind dazu vor allem frühzeitige standortgerechte Vorausverjüngung von Schattbaumarten unter Schirm mit hohen Anteilen und rechtzeitige räumlich geordnete Abnutzung der Altbestände und gegebenenfalls Pflanzung von Lichtbaumarten. Die dafür notwendigen Investitionen mit dem Ziel klimagerechter Misch- und Laubholzbestände werden glücklicherweise durch die waldbauliche Förderung großzügig unterstützt. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass die nachfolgende Bewirtschaftergeneration alle Optionen für natürliche Verjüngung standortgerechter Mischbestände als Schlüssel für rationelle Forstwirtschaft hat.

Forstliche Wirtschafter müssen allein wegen der langen zeitlichen Perspektive Optimisten sein. Wir sollten allerdings keinen zukunftsblinden Berufsoptimismus pflegen, sondern unserer Verantwortung beim Handeln genauso wie beim Unterlassen gerecht werden.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Links

- Energieholz nutzen – Nährstoffe bewahren - LWF-aktuell 108

- Klimawandel und forstliche Anpassungsmaßnahmen verändern das Waldbild von morgen - LWF-aktuell 98

- Natürliche Fichtenwälder im Klimawandel - Hochgradig gefährdete Ökosysteme - LWF-Wissen 63

- Wald und Klimawandel - LWF-aktuell 100

- Newsletter - Service der LWF

- LWF aktuell - Übersicht

Autoren

- Günther Biermayer

- Stefan Tretter