Rudolf Seitz und Christian Straub

Grenzenlose Möglichkeiten? – LWF aktuell 115

Die Folgen des Klimawandels, Sturmwurfereignisse im Wald, Borkenkäferkalamitäten, aber auch der Bedarf an großräumigen Baumartenkarten oder die Übertragung der Ergebnisse aus terrestrischen Stichprobeninventuren in die Flache: Noch nie zuvor boten sich der forstlichen Fernerkundung angesichts solch herausfordernder Themenfelder und Anforderungen derartige Einsatzmöglichkeiten und Chancen. Niemals zuvor konnte hierfür ein vergleichbarer Pool an Daten und Methoden genutzt werden.

Das Fundament der heutigen Fernerkundungsaktivitäten an der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) reicht viele Jahre zurück. Vor allem die Forschungsaktivitäten von Prof. em. Dr. Ulrich Ammer an der LMU in München und zuletzt an der TUM in Freising sowie die meist luftbildbasierten Fernerkundungsanwendungen der ehemaligen Bayerischen Forschungs- und Versuchsanstalt legten wertvolle Grundsteine für unsere heutigen Aktivitäten.

Mühsam und mit großem finanziellen Aufwand interpretierte man noch vor zehn Jahren analoge Luftbilder an teuren und unbequemen Spezialarbeitsplätzen, klassifizierte langwierig die wenigen und selten problemlos verfügbaren Satellitenszenen unter Verwendung damals sehr teurer Spezialsoftware und freute sich über die ersten Möglichkeiten, Karten großformatig plotten und Berichte auf dem PC leicht korrigierbar verfassen zu können.

Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Zwei Sentinel-2 Satelliten scannen kontinuierlich in einem 290 km breiten Streifen die Erde. (Copyright: ESA/ATG medialab)

Die Wiederholungsrate der amtlichen Bayernbefliegung beträgt nunmehr zwei Jahre. Die resultierenden Daten weisen mittlerweile eine so hohe Überlappung auf, dass die Anfertigung sog. »True-Orthophotos« möglich wird, auf denen Objekte (z. B. Bäume) lagerichtig abgebildet werden, d.h. das Verkippen hoher Objekte tritt darin nicht mehr auf (LDBV 2017a).

Einen Sonderfall der Datenerfassung aus der Luft stellen sogenannte Hyperspektral-Kameras dar, die den relevanten Spektralbereich in einer Vielzahl schmaler Spektralbänder abbilden können. Der Artikel von Immitzer et al. in dieser Ausgabe beleuchtet das Potenzial dieser Datenquelle für Vitalitätsfragestellungen von Wäldern.

Die Erstellung des digitalen Geländemodells für Bayern findet ebenfalls auf der Grundlage flugzeuggetragener Sensoren statt: So setzt die Bayerische Vermessungsverwaltung seit 1996 erfolgreich flugzeuggetragene Laserscannersysteme für die hochgenaue Erfassung der Erdoberfläche und ihrer Bedeckung ein (LDBV 2017b). Die LWF verwendet seit einigen Jahren terrestrische Laserscanner im Bereich der Forschung, um beispielsweise dendrometrische Kenngrößen an Einzelbäumen möglichst präzise zu erfassen (Klemmt et al. 2017). Hochgenaue Ortungssysteme auf Basis des mittlerweile problemlos verfügbaren Global Navigation Satellite Systems (GNSS) ermöglichen, diese Aufnahmen ausreichend exakt im Wald zu verorten.

Die auf Satellitensystemen basierende Fernerkundung verzeichnete in den letzten Jahren bei der Datenbereitstellung gewaltige Fortschritte. Die Anzahl der im All befindlichen Sensoren steigt permanent. Das Angebot an forstlich relevanten Daten umfasst je nach Sensortyp eine Abdeckung des Reflexionsspektrums mit einer unterschiedlichen Anzahl an Spektralbändern (z. B. 8 Bänder für WorldView-2 oder 13 Bänder für Sentinel-2) mit sehr variablen räumlichen Auflösungen (z. B. 2 m für WorldView-2 oder 10–60 m für Sentinel-2). Dabei sind neben optischen Systemen, welche auf wolkenfreie Bedingungen angewiesen sind, auch immer häufiger Radardaten (beispielweise TerraSAR-X oder Sentinel-1) verfügbar, die witterungs- und tageszeitunabhängig Daten liefern können. Hochaufgelöste Radardaten sind jedoch sehr teuer, was ihre Verwendbarkeit für großflächige Anwendungen einschränkt.

Mit der Realisierung des Copernicus-Programms läutete die Europäische Weltraumorganisation ESA vor wenigen Jahren eine neue Ära ein. Die Satelliten der Sentinel-Flotte generieren kostenfreie Daten mit einer mittlereren räumlichen Auflösung und einer hohen Wiederholungsrate. Beispielsweise können die Sentinel-2 Satelliten theoretisch alle fünf Tage Aufnahmen von Bayerns Wäldern liefern.

Die Verarbeitung und Auswertung der Daten erfolgt mittlerweile unter Zuhilfenahme leistungsfähiger Computersysteme in bis noch vor wenigen Jahren ungeahnten Geschwindigkeiten. Die Verarbeitung großer Datenmengen (»big data«) findet dabei immer öfter ausgelagert in »clouds« statt. Die Auswahl an hoch spezialisierter Auswerte- und Statistiksoftware ermöglicht sowohl die standardisierte Auswertung großer Datensätze als auch die Entwicklung neuer Algorithmen.

Anstatt die Daten über analoge Karten oder digitale Speichermedien zu verteilen, nutzt die Fernerkundung heute bevorzugt internetbasierte und vielfach mobile Wege der Daten- und Ergebnis-Distribution.

Woran arbeiten wir momentan?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Befliegung (Fotos: C. Straub (Luftbild); camerawithlegs, fotolia.com (Flugzeug); C. Hopf (Bildmontage))

Das Forstliche Krisen-Informationssystem (FKIS), das in einem Forschungsverbund mit mehreren renommierten Partnern in Bayern und Österreich entwickelt wurde, greift beispielsweise zur Erfassung großräumiger Sturmschäden auf Satellitendaten zurück. Die Anzahl der für Bayern verfügbaren Szenen steigt dabei ständig. Theoretisch können somit, bei entsprechenden wolkenfreien Witterungsbedingungen im Anschluss an ein Sturmereignis, bereits nach wenigen Tagen Aussagen über Schäden ab einer Mindestflächengröße von momentan rund 0,5 ha an die Praktiker und Entscheider geliefert werden.

Das Luftbild, ein wesentliches Arbeitsmittel für die Fernerkundungsarbeiten an der LWF, erlebte in den letzten Jahren eine Renaissance: Seit 2009 werden die Luftbilder der Bayernbefliegung digital erfasst (LDBV 2017c). Mit ihren vier Spektralbändern und mit einer Bodenauflösung von 20 cm sind die digitalen Luftbilder für zahlreiche Einsatzzwecke geeignet.

Ein weiterer wesentlicher Fortschritt ist der seit 2017 realisierte zweijährige Befliegungsturnus. Mit Spezialsoftware können die Luftbilder der Bayerischen Vermessungsverwaltung stereoskopisch ausgewertet werden. So werden seit 2005 die FFHGebiete im bayerischen Hochgebirge am Stereo-Bildschirm analysiert. Dabei werden sowohl potenzielle Lebensraumtypen aufgrund ihrer Baumartenzusammensetzung verifiziert als auch anspruchsvolle Stichprobeninventuren im digitalen 3D-Bildblock durchgeführt (Koch et al. 2013).

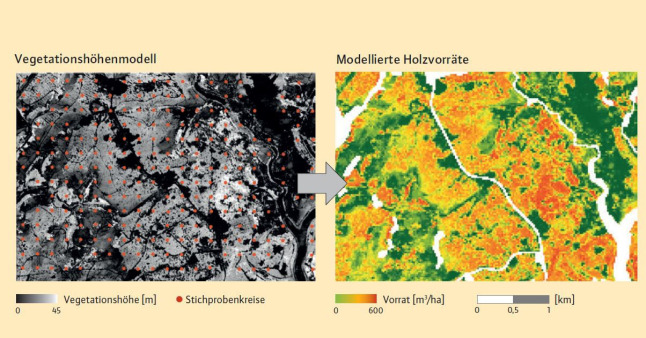

Immer wichtiger werden Stereo-Luftbilder für die Vitalitätserfassung von Einzelbäumen. Hierfür steht ein Handbuch zur Erstellung eines Interpretationsschlüssels zur Verfügung, welches im Zuge der Waldschadenserfassung erarbeitet wurde (CEC 1992). Darüber hinaus werden die Stereo-Luftbilder der Bayernbefliegung zur Anfertigung hochaufgelöster Oberflächenmodelle in Waldgebieten verwendet. Für deren Berechnung werden leistungsfähige, automatisierte Verfahren eingesetzt. Steht zusätzlich zu einem Oberflächenmodell ein Geländemodell des Bodens unterhalb der Vegetation zur Verfügung, können aus der Differenz von Oberflächen- und Geländemodell die tatsächlichen Vegetationshöhen abgeleitet werden (Kasten).

Durch die Verknüpfung mit terrestrischen Stichprobeninventuren können zusätzlich statistische Modelle zur flächigen Vorhersage dendrometrischer Kenngrößen entwickelt werden (Straub et al. 2013, Stepper et al. 2015). So können beispielweise flächige Vorratskarten (Kasten) erstellt werden, die aktuell von den Bayerischen Staatsforsten im Rahmen der Forsteinrichtung testweise verwendet werden. Auch die Erfassung von Bestandeslücken für die Schutzwaldkartierung ist auf Grundlage von Höhenmodellen möglich. Im Beitrag von Hoffmann et al. in dieser Ausgabe werden ähnliche Einsatzbereiche der forstlichen Fernerkundung für den Gesamtwald Sachsens vorgestellt.

In ihrer orthorektifizierten Form liegen die Luftbilder als digitale Orthophotos (DOP) vor, üblicherweise ebenfalls mit vier Spektralbändern, so dass Analysen sowohl in einer Echtfarbdarstellung als auch im Color-Infrarot-Bild möglich sind. Zurzeit dienen die DOP neben der weit verbreiteten Visualisierung im GIS zur semi-automatischen Erfassung von Baumartengruppen und Baumarten mit hoher Auflösung. Im Beitrag von Waser in dieser Ausgabe werden Möglichkeiten der Verwendung von Luftbildern in der Schweiz beschrieben.

Einen Sonderfall in der Reihe der im forstlichen Bereich relevanten Fernerkundungsmedien nehmen Sensoren an sogenannten UAV ein. Vor wenigen Jahren erst vom Spielobjekt zur ernst zu nehmenden Flug-Plattform für hoch entwickelte Video- und Bild-Sensoren avanciert, erleben diese Flugkörper im Moment aufgrund der angespannten Waldschutzsituation einen großen Aufschwung zur Erfassung von Borkenkäferschäden.

So bieten Unternehmer den oftmals unter Personalnot leidenden Waldbesitzern ihre Dienste bei der Dokumentation absterbender Baumkronen an. Während dies im Bereich der bereits für das menschliche Auge sichtbaren Kronenverfärbungen nachvollziehbar und plausibel erscheint, werden zunehmend die Detektion von Schäden an grünen, visuell ungeschädigten Baumkronen in Aussicht gestellt. In diesem Bereich existiert jedoch noch großer Forschungsbedarf, um einen gesicherten Nachweis über die Zuverlässigkeit und Aussagekraft dieser Methodik zu erhalten. An der LWF werden in diesem Zusammenhang die wesentlichen marktgängigen Methoden beobachtet und bewertet.

Was wird uns zukünftig beschäftigen?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Visuelle stereoskopische Luftbildinterpretation (Foto: R. Seitz)

Während der Luftbildinterpret mit entsprechenden Interpretationsschlüsseln eine Vielzahl an Baumarten stereoskopisch erkennen kann, ist es eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, diese Ansprachen in ähnlicher Genauigkeit von Algorithmen automatisiert durchführen zu lassen. Hierfür werden die baumartenspezifische Reflexion und Struktur in den DOPs herangezogen. Die möglichst präzise Ansprache der Baumart stellt die Grundlage jeder Vitalitätsansprache dar.

Während unter Laborbedingungen die Reaktion von Waldbäumen auf einen Rückgang der Vitalität weitgehend bekannt ist, stellt die automatisierte Erfassung dieser Phänomene vor Ort nach wie vor eine große Herausforderung dar.

Einflüsse unterschiedlicher Beleuchtungssituationen, durch die Kronen durchscheinender Boden, Blüte und Fruktifikation, Flechten, Mistelbewuchs etc. verfälschen das Reflexionssignal für jede Art von Fernerkundungssensor. Die in Immitzer et al. im Folgenden skizzierten Ergebnisse des Projektes »VitTree« dienen hierbei als Grundlage für weitere Forschungen. Langfristig wird eine Unterstützung der Waldzustandserfassung mit Fernerkundungsmethoden angestrebt.

Die kostenfreien Sentinel-Daten ermöglichen eine stärkere Fokussierung der forstlichen Fernerkundung auf Methoden der Veränderungsanalyse (Change Detection) von Waldflächen, unter anderem zur Umsetzung großflächiger Monitoringverfahren, wie zum Beispiel im Bereich Natura 2000.

Abb. 4: Prinzip der flächigen Modellierung forstlicher Kenngrößen durch die Verknüpfung von Höheninformationen aus Fernerkundungsdaten mit terrestrischen Stichprobenkreisen einer Waldinventur: Ein mit automatisierten Methoden berechnetes Vegetationshöhenmodell aus amtlichen Fernerkundungsdaten (li.) und über Modellierung erstellte Holzvorratskarte (re.)

(Grafiken: LWF)

Um diese Themenfelder abdecken zu können, wird sich die Fernerkundungsforschung auch an den momentanen Entwicklungen im Geodatenmanagement orientieren: Die Echtzeit-Prozessierung von Daten mit anschließender mobiler Datennutzung stellt bereits jetzt eine große Anforderung der Praxis dar. Das Management großer Datenmengen wird zunehmend zentralisiert erfolgen müssen. Die Daten-Provider werden dabei verstärkt auch die Prozessierung der Daten nach den Wunsch des Kunden anbieten und die Ergebnisse als Geodaten-Dienste bereitstellen. Somit könnten potenziell immer anspruchsvollere und datenintensivere Nutzungen von Fernerkundungsdaten einem größeren Anwenderkreis zur Verfügung stehen, in aller Regel aber nicht kostenfrei.

Auf Seiten der Sensorik könnten hyperspektrale Aufnahmesysteme, sowohl flugzeuggetragen als auch an Bord von Satelliten, mehr Aufmerksamkeit erfahren. Auch bei der Radar-Fernerkundung wird dank der Verfügbarkeit der kostenfreien Daten des Sentinel-1 Satelliten eine stetige Weiterentwicklung der Analysemethodiken erwartet. Langwellige Radarstrahlung kann auch die oberste Bodenschicht durchdringen und reagiert feuchteabhängig.

Daher ist eine Anwendung im Monitoring von Moorflächen denkbar. Die Herausforderungen der beschriebenen Themenfelder sind nur durch den engen Austausch zwischen den Fernerkundungsakteuren der forstlichen Forschungsanstalten und den staatlichen Forstbetrieben der übrigen Bundesländer sowie dem benachbarten Ausland zu bewältigen. Gremien wie die »Arbeitsgemeinschaft forstlicher Luftbildinterpreten AFL« und die »Arbeitsgruppe Forstliche Fernerkundung der Länder AFFEL« werden daher verstärkt enger zusammenarbeiten müssen.

Bedingt durch die großen Anforderungen an die Fernerkundung mit den intensiven Vernetzungen in die Bereiche Geoinformatik und Datenmanagement wird es zunehmend wichtig, spezialisiertes Personal mit forstlichem Hintergrund an den entscheidenden Schnittstellen zu beschäftigen. Dem muss die Ausbildung im forstlichen Umfeld Rechnung tragen.

Beileibe nicht alle forstlichen Fragestellungen kann die Fernerkundung beantworten, viele werden wohl auch zukünftig dem Praktiker vor Ort vorbehalten bleiben. Jedoch ist es abzusehen, dass die Rolle der Fernerkundung nicht nur vor dem Hintergrund der ablaufenden Klimaveränderung und dem wachsenden Bedürfnis an raschen Erkenntnissen über das bewaldete Drittel der bayerischen Landesfläche an Bedeutung für die forstliche Praxis und Wissenschaft gewinnen wird. Angesichts steigender Datenverarbeitungskapazitäten und der allgegenwärtigen digitalen Netze kann die Fernerkundung einen Teil dazu beitragen, dem Bedarf an aktuellen und möglichst überall verfügbaren Daten zu begegnen.

Zusammenfassung

Die forstliche Fernerkundung ist zu einer festen Größe im Rahmen der forstlichen Wissenschaft und Praxis geworden. Steigenden Anforderungen an die Sensoren und die Bereitstellung von Daten und Ergebnissen vor Ort stehen rasch ansteigende Datenmengen, immer leistungsfähigere Möglichkeiten der Datenprozessierung sowie der Ausbau mobiler Datenbereitstellungswege gegenüber. Die Hauptthemenfelder der Zukunft liegen aus Sicht der Autoren in den Bereichen Baumartenerkennung, Vitalitätserfassung und Veränderungsanalyse.