Bayerische Waldklimastationen (WKS)

Unsere Waldklimastationen sind Referenzmessorte in typischen Waldregionen Bayerns. Dort werden Umwelteinflüsse und deren Wirkungen auf den Wald kontinuierlich und langfristig erfasst.

Die wichtigsten Messergebnisse werden in den Waldzustandsberichten veröffentlicht. Sie sind zuverlässige Informationsquelle für Politik, Wissenschaft und Forstpraxis. Aktuelle Daten und Informationen sind an der LWF erhältlich.

Neu: Aktuelle Online-Infos zur Waldbodenfeuchte in Bayern

WKS-Wetterdaten online

Witterungs- und Bodenfeuchtereport

Aus den Messergebnissen der Bayerischen Waldklimastationen (WKS) und Daten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wird einmal im Quartal eine Rückschau zu den ermittelten Temperaturen, Niederschlägen und Bodenwasservorräten zusammengestellt und interpretiert.

Die Ergebnisse finden Sie hier:

Wasserversorgung von Bayerns Wäldern seit 2019

- Wasserversorgung in Bayerns Wäldern zum Start in die Vegetationsperiode 2021

- Wasserversorgung in Bayerns Wäldern zu Beginn der Vegetationsperiode 2020

- Wasserversorgung der Wälder und Stand der Bodenwasserspeicher bis zum Jahresende 2019

- Wasserversorgung von Bayerns Wäldern bis Anfang August 2019

- Wasserversorgung von Bayerns Wäldern bis Mitte Mai 2019

- Wiederbefüllung der Wasserspeicher in Waldböden nach dem Trockenjahr 2018

Informationen zu den einzelnen Waldklimastationen (Stationen-Steckbrief)

Weitere Messergebnisse

Im Einzelnen sind dies:

a) Witterungskenngrößen von Lufttemperatur und Niederschlag

b) Pflanzenverfügbarer Wasservorrat an den Standorten

c) Stoffeinträge von Schwefel und Stickstoff im Bestandesniederschlag

d) Kronenzustand der jeweiligen Hauptbaumart am Standort.

Beispielhaft sehen Sie hier eine Darstellung der Ergebnisse der WKS Freising.

Zum Aufruf verwenden Sie bitte die obige Stationenübersicht

Erläuterungen der Ergebnisdarstellungen auf den einzelnen Grafiken

Lufttemperatur - Abbildung 1:

Tägliche mittlere Lufttemperatur im Kalenderjahr 2015 in Grad Celsius, dargestellt als 7-tägiges gleitendes Mittel, jeweils im Vergleich zum langjährigen Mittel (klimatologische Normalperiode 1961-1990; hergeleitet aus Regressionen der WKS zu benachbarten DWD-Stationen). Überschreitungen bzw. Unterschreitungen des langjährigen Mittels sind jeweils farblich hervorgehoben.

Trend der Lufttemperatur im Sommerhalbjahr (Mai-Oktober) - Abbildung 2:

Mittlere Lufttemperatur in den hydrologischen Sommerhalbjahren 1936 bis 2015 in Grad Celsius.Die Trendlinie kennzeichnet die Erwärmung und den Anstieg der Lufttemperaturen.

Niederschlag - Abbildung 3:

Täglicher Niederschlag im Kalenderjahr 2015 in Liter pro Quadratmeter, dargestellt als kumulierte Niederschlagssumme der Tageswerte im Jahresgang im Vergleich zum langjährigen Mittel (klimatologische Normalperiode 1961-90; hergeleitet aus Regressionen der WKS zu benachbarten DWD-Stationen). Differenz der Jahressumme zum langjährigen Mittel ist als Zahlenwert ergänzend angegeben.

Monatssumme des Niederschlags - Abbildung 4:

Monatlicher Niederschlag im Kalenderjahr 2015 in Liter je Quadratmeter, dargestellt als Balkendiagramm der Monatssummenwerte im Vergleich zu den langjährigen Mittelwerten (klimatologische Normalperiode 1961-90; hergeleitet aus Regressionen der WKS zu benachbarten DWD-Stationen). Zahlenwerte beziffern die Über- bzw. Unterschreitung jeweils in Prozent zu den Monatssummen des langjährigen Mittels.

Verfügbarer Wasservorrat im Boden (Jahresübersicht) - Abbildung 5:

Täglicher pflanzenverfügbarer Wasservorrat im durchwurzelten in den Jahren 1989 bis 2016 in Liter pro Quadratmeter, Phasen eingeschränkter Wasserversorgung (gelb) bzw. des Wassermangels (orange) sind farblich hervorgehoben (eingeschränkte Wasserversorgung: Wasservorrat reduziert auf 30 bis 40% der nutzbaren Feldkapazität; Wassermangel: Vorrat kleiner 30% der nutzbaren Feldkapazität).

Verfügbarer Wasservorrat im Boden (Monatliche Übersicht) - Abbildung 6:

Täglicher pflanzenverfügbarer Wasservorrat im durchwurzelten Waldboden im Jahr 2015 im Vergleich zum langjährigen Mittel (1961-90) in Liter pro Quadratmeter. Phasen eingeschränkter Wasserversorgung (gelb) und des Wassermangels (orange) sind farblich hervorgehoben (eingeschränkte Wasserversorgung: Wasservorrat reduziert auf 30 bis 40% der nutzbaren Feldkapazität; Wassermangel: Vorrat kleiner 30% der nutzbaren Feldkapazität).

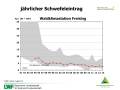

Jährlicher Schwefeleintrag[i/] - Abbildung 7:

Jährlicher Schwefeleintrag seit Messbeginn in Kilogramm je Hektar im Vergleich zum Wertebereich aller Waldklimastationen (grau).

[i]Jährlicher Stickstoffeintrag - Abbildung 8:

Jährlicher Stickstoffeintrag seit Messbeginn in Kilogramm je Hektar, im Vergleich zum Wertebereich aller Waldklimastationen (grau).

Kronenzustand - Abbildung 9:

Entwicklung des Kronenzustands der Hauptbaumart, dargestellt als Jahreswert des mittleren Blattverlustes in Prozent seit 1995 (Zeitreihe als Linienkurve) und als jeweils in Prozent des Anteils der Schadstufen 1 (Warnstufe), 2 (Blattverlust von 26-60%) und 3 plus 4 (größer 60%) (Zeitreihe gestapelter Balken)

Allgemeine Informationen zu unseren Waldklimastationen

Ein wichtiges Augenmerk ist unverändert gerichtet auf die Umsetzung der Luftreinhalteziele und den Rückgang der Schadstoffwirkungen in Wäldern. Noch unbeantwortet sind Fragen nach den Folgen erhöhter Stickstoffeinträge für Vitalität der Bäume, Stabilität der Ökosysteme und Produktionskraft der Waldböden. Von besonderem Interesse für die Forstwirtschaft sind die Fragen zu Klima und Witterung. Im Vordergrund stehen die Fragen zur Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaftsbaumarten bei zunehmender Trockenheit und häufigerem Wassermangel auf zahlreichen Waldstandorten.

Die Waldklimastationen mit ihrer guten Datenbasis sind Kristallisationspunkte für Forschungsaktivitäten. Sie ermöglichen die Einordnung wissenschaftlicher Befunde im zeitlichen Kontext und bei variierenden Umweltkoordinaten. Sie dienen als exklusive Quelle und Referenz für die Entwicklung oder Überprüfung von Prognosemodellen.

Sie liegt in einem möglichst einheitlich (Baumart, Alter, Struktur, Standort) aufgebauten Waldbestand. Die Schadstoffe werden nach Menge und Qualität erfasst. Veränderungen im Waldboden (z. B. Bodenversauerung) werden gemessen und ihre Auswirkung auf die Waldbäume beobachtet.

Auf einer von Wald umgebenen Lichtung werden wichtige meteorologische Kenngrößen erfasst (z. B. Windgeschwindigkeit), die auch auf das Kronendach des Waldes einwirken. Es werden Schadstoffe gemessen, die mit dem Niederschlag oder als Stäube in die Wälder eingetragen werden. Die räumliche Nähe sowie eine vergleichbare Höhenlage und Geländeformation gewährleisten die inhaltliche Zusammengehörigkeit der Messungen auf der Freifläche und im Bestand.

Bis zu 750.000 Messdaten pro Jahr erlauben die Analyse von Ursache und Wirkung der Umwelteinflüsse im Wald (Sturm, Trockenheit, Schadstoffe). Sie werden genutzt, um z. B. den Zeitpunkt des Borkenkäferschwärmfluges zu bestimmen. Die Betreuung der Waldklimastation vor Ort obliegt meist dem zuständigen Revierleiter.

* Meteorologie (z. B. Temperatur, Niederschlag)

* Schad- und Nährstoffeinträge aus der Luft

* Bodenzustand

* Inhaltsstoffe der Bodenlösung

* Schadstoffaustrag unter dem Wurzelraum

* Wachstum der Bäume

* Kronenzustand

* Phänologie (z. B. Austriebszeitpunkt)

* Ernährungszustand der Bäume

* Bodenvegetation

* Bodenfeuchte und -temperaturen

* Bestandesniederschlag

* Phänologische Gärten

* Luftschadstoffe (Aufnahme mit Passivsammlern)

* CO2-Ausgasung aus den Waldböden