LWF aktuell 153

BaSIS 2.0: Das neue (Baumarten-) Anbaurisiko

von Tobias Mette, Melina Schaller, Wolfgang Falk, Sandra-Maria Hipler und Klaas Wellhausen

Das Bayerische Standortinformationssystem BaSIS liefert seit 2013 Informationen zum Anbaurisiko von Baumarten unter gegenwärtigen und zukünftigen Klimabedingungen. Ging man damals noch von einem moderaten Temperaturanstieg aus, so veranlasst uns der Trend der letzten Jahre, auch das Risiko eines „harten" Klimawandels in Betracht zu ziehen. Höchste Zeit für ein Update des Anbaurisikos – Zeit für BaSIS 2.0!

Wie alles begann

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Fichten-Anbaurisiko 2100 im Bayerischen Standort-informationssystem (BaSIS) 1.0 für den Bereich südlich von München. (© LWF)

Ändert sich das Klima stärker als erwartet?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Das Klima ändert sich schneller als erwartet – ist dieser Tannenvorbau an seinem Standort noch zukunftsfähig? BaSIS 2.0 unterstützt hier die Entscheidungsfindung. (© R. Pehlke)

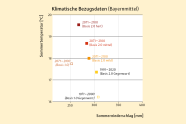

Ein Vergleich der Klimaperioden 1971–2000 und 1991–2020 in Abbildung 3 und 4 zeigt, dass die Jahrestemperatur in Bayern in nur 20 Jahren um 0,8 °C von 7,8 °C auf 8.6 °C gestiegen ist. Das entspricht 0,4 °C pro Jahrzehnt. Damit liegt die Temperatur nur noch 1 °C unter den für 2071–2100 erwarteten 9,6 °C des bisher in BaSIS 1.0 verwendeten WETTREG B1-Modells. Die Sommertemperatur hat sich mit aktuell 17,3 °C für den Zeitraum 1991–2020 bereits auf 0,4 °C dem im Modell für 2071–2100 erwarteten Wert von 17,7 °C angenähert.

Das ist neu in BaSIS 2.0

- die Verwendung von Klimamodellen für einen mittleren und harten Klimawandel

- aktualisierte Artverbreitungsmodelle

- Integration des Bodenwasserspeichers

Klimamodelle für einen mittleren und harten Klimawandel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Sommertemperatur und Sommerniederschläge für Klimadaten. (© LWF)

- geringerer saisonaler Unterschied im Anstieg von Sommer- und Wintertemperatur

- Anstieg statt Rückgang der Jahresniederschläge

- geringerer Rückgang der Sommerniederschläge

| BaSIS | Klima | Temperatur [°C] | Niederschlag [mm] | ||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Daten | Bezeichnung | Datensatz | Periode | Jahr | Sommer | Winter | Jahr | Sommer | Winter |

| Basis 1.0 Gegenwart | 2000 | LfU (DWD) | 1971-2000 | 7.8 | 16.2 | –0.5 | 923 | 306 | 195 |

| Basis 2.0 Gegenwart | 2020 | LfU (DWD) | 1991-2020 | 8.6 | 17.3 | 0.1 | 928 | 306 | 199 |

| Basis 1.0 Klimamodell | 2100 | MPI WETTREG-B1 | 2071-2100 | 9.6 | 17.7 | 2.6 | 894 | 251 | 240 |

| Basis 2.0 Klimamodell mild | 2100 mild | MPI CLM 4.5 | 2071-2100 | 9.3 | 18.0 | 1.1 | 991 | 300 | 217 |

| Basis 2.0 Klimamodell mittel | 2100 mittel | MPI RCA4 4.5 | 2071-2100 | 9.8 | 18.7 | 1.7 | 976 | 287 | 225 |

| Basis 2.0 Klimamodell hart | 2100 hart | MPI CLM 8.5 | 2071-2100 | 10.9 | 19.5 | 2.9 | 1036 | 279 | 244 |

Abb. 4: Temperatur- und Niederschlagskennwerte für die in BaSIS 1.0 und 2.0 verwendeten Gegenwartsperioden 1971–2000 und 1991-2020 und die in BaSIS 1.0 und 2.0 verwendeten Klimamodelle 2071-2100. Das BaSIS 2.0 Klimamodell „mild" wird nicht in der offiziellen BaSIS 2.0-Version dargestellt.

Aktualisierte Artverbreitungsmodelle

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: BaSIS wird bereits seit über einem Jahrzehnt erfolgreich in der Beratung eingesetzt und hilft dabei, die Eignung von Baumarten für den jeweiligen Standort besser einzuschätzen und anschaulich an Waldbesitzende zu vermitteln. (© R. Pehlke)

Auch wenn die Methodik nicht verändert wurde – in Basis 2.0 wurden die Datengrundlagen für die Berechnung des Anbaurisikos ganz erheblich erweitert und aktualisiert: Die Artverbreitungsmodelle der 2013 in BaSIS 1.0 veröffentlichten 21 Baumarten basierten auf damals verfügbaren Daten von ca. 8.000 europäischen Monitoringpunkten und wurden ergänzt um Karten der potenziell natürlichen Vegetation Europas (Bohn et al. 2003). 2017 hat sich mit der Veröffentlichung des EU-Forest-Datensatzes, der mehr als eine halbe Million Vorkommen von 242 Baumarten aus 30 Ländern umfasst (Mauri et al. 2017), die Datenverfügbarkeit schlagartig verbessert. Bereits 2018 wurde dieser Datensatz an der LWF angewendet, um das BaSIS-Anbaurisiko um elf alternative und seltene Baumarten zu erweitern (Thurm et al. 2018, Thurm et al. 2019). Auch die für BaSIS 2.0 überarbeiteten Artverbreitungsmodelle bauen auf dem EU-Forest Datensatz auf und ergänzen nicht abgedeckte östliche Verbreitungsgebiete um Artverbreitungskarten nach Caudullo et al. (2017).

Integration des Bodenwasserspeichers

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

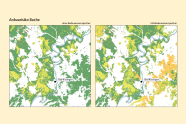

Abb. 5: Anbaurisiko der Buche im Bereich der fränkischen Saale bei Bad Kissingen (Klima 1991–2020). (© LWF)

In Abbildung 5 sehen wir das „neue" Anbaurisiko der Buche im Gegenwartsklima (1991–2020) im Bereich der fränkischen Saale bei Bad Kissingen. Einmal ohne und einmal mit Berücksichtigung des Bodenwasserspeichers. Deutlich zu erkennen ist, wie das relativ einheitliche Anbaurisiko (links) durch den Einfluss des Bodenwasserspeichers markant und kleinflächig überprägt wird (rechts). Solche Muster auf flachgründigen, exponierten Standorten lassen sich unter anderem auch durch Auswertungen von Schadflächen nach den zurückliegenden Trockenjahren in Unterfranken bestätigen.

Klimamodelle im Überblick

Globale Klimamodelle treffen Annahmen über Wirkungszusammenhänge der atmosphärischen Wetterprozesse und des Einflusses von Ozeanen und Landoberflächen, um mögliche Entwicklungen des zukünftigen Klimas zu berechnen. Die Modelle unterscheiden sich zwar in ihren Modellalgorithmen, aber in einem Punkt herrscht Einigkeit: Eine Erhöhung der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre führt zu einer Erhöhung der Temperatur – je mehr, desto mehr. Da niemand voraussehen kann, wie stark sich die Treibhausgaskonzentration erhöht, hat man sich auf vier bis sechs repräsentative Emissions-Szenarien geeinigt.

Die heute noch gängigen RCP-Szenarien (Representative Concentration Pathways) werden in Zukunft durch die SSP-Szenarien (Shared Socioeconomic Pathways) ersetzt. Die Zahlenangabe hinter dem RCP bzw. SSP bezieht sich auf den physikalisch rechnerischen Strahlungsantrieb aus den angenommenen anthropogenen Treibhausemissionen bis 2100. Er liegt bei 2.6 bis 8.5 W/m2.

Wichtig ist ebenfalls, dass regionale Angaben zum Klimawandel – wie in Abbildung 3 für Bayern – nicht mit globalen Werten verwechselt werden. Einerseits fällt der Klimawandel regional sehr unterschiedlich aus, andererseits werden unterschiedliche Bezugszeiträume zugrunde gelegt. Die Jahrestemperatur hat sich in Bayern allein von 1900 bis 2020 schon um über 2 °C erhöht und liegt damit über dem globalen Mittel (ca. +1,2 °C). Ein Grund dafür ist, dass sich Landmassen schneller erwärmen als Meere.

Das neue Anbaurisiko – eine Kombination verschiedener Faktoren

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

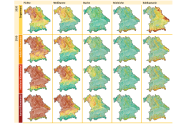

Abb. 8: Anbaurisikokarten in BaSIS 2.0. Legende s. Abbildung 9 (© LWF)

Die Fichte bleibt auch in BaSIS 2.0 eine der klimasensibelsten Baumarten. Selbst bei einem milden Klimawandel ist sie nur noch im Alpenvorland und für die nordbayerischen Mittelgebirge eine Option. Schon bei einem mittleren Klimawandel wäre das Anbaurisiko erst ab einer Höhenlage von 800 m in den ostbayerischen Mittelgebirgen und in den Alpen gering. Bei hartem Klimawandel wäre der Anbau mit geringem Risiko nur über 1.000 m im Bayerischen Wald und in den Alpen möglich.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: In BaSIS 1.0 wies die Stieleiche allgemein ein geringes Anbaurisiko auf. Auch bei einem harten Klimawandel bleibt das Risiko in BaSIS 2.0 für bayerische Standorte weiterhin niedrig. (© A. Ottmann)

Die Edelkastanie ist eine wichtige Zukunftsbaumart für Bayern. Während heute entlang der Alpen und in den Mittelgebirgen die Wintertemperaturen noch limitierend wirken, ist sie in tiefergelegenen Regionen, wo die Buche bei hartem Klimawandel riskant wird, eine mögliche Alternative. Aufgrund ihrer geringen Kältetoleranz kann sie aber auch bei einem hartem Klimawandel nicht so schnell wie die Eiche in höhere Lagen vordringen. Freier Kalk im Oberboden erhöht das Anbaurisiko, daher stechen die Geologien der Fränkischen Alb sowie des Muschelkalks mit erhöhtem Risiko heraus.

Praxisnah und benutzerfreundlich

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 9: Anbaurisiko-„Durchstich" für einen Standort im fränkischen Keuper auf 350 m ohne begrenzende Boden-faktoren (Boden-Patch). (© LWF)

Thema war neben der Darstellungsform auch der Umgang mit den zwei unterschiedlichen Klimamodellen (mittlerer und harter Klimawandel) bei der Baumartenwahl. Leitschnur muss es sein, unnötige Unsicherheiten bei den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern, aber auch unserem forstlichen Fachpersonal zu vermeiden. Eine Möglichkeit, die Komplexität unterschiedlicher Anbaurisiko-Zukünfte zu vereinfachen, bietet die sogenannte „Durchstichfunktion" in BayWIS – beispielhaft dargestellt in Abbildung 9. In der Tabelle wird das Anbaurisiko farblich dargestellt, wobei die Baumarten untereinander (in Reihen) und die unterschiedlichen Klimaperioden und -modelle nebeneinander (in Spalten) angeordnet sind. Wenn keine standörtlichen Einschränkungen vorliegen, kann man über den Farbverlauf des Anbaurisikos entlang des Klimagradienten eine übergreifende „Gesamtbewertung" der Klimatoleranz einer Art ableiten.

Literatur

- Bohn, U.; Neuhäusl, R.; Gollub, G.; Hettwer, C.; Neuhäuslová, Z.; Raus, T.; Schlüter, H.; Weber, H. (2003): Map of the Natural Vegetation of Europe, Scale 1: 2 500 000. Parts 1-3. Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup

- Caudullo, G.; Welk, E.: San-Miguel-Ayanz, J. (2017). Chorological maps for the main European woody species. Data in brief, 12, 662-666.

- Falk W.; Bachmann-Gigl, U.; Mellert, K.-H. (2012). „Bäume für die Zukunft“ – Bestimmung der Anbaueignung von Baumarten unter den Zeichen des Klimawandels. Abschlussbericht Projekt KLIP3, LWF

- Falk W.; Mellert K.; Bachmann-Gigl U.; Kölling C. (2013). Bäume für die Zukunft: Baumartenwahl auf wissenschaftlicher Grundlage. LWF aktuell 94/2013, 8-11

- Hera, U.; Rötzer, T.; Zimmermann L.; Schulz, C.; Maier, H.; Weber H.; Kölling C. (2012). Klima en détail. LWF aktuell 86/2012, 34-37

- Kölling, C.; Bachmann, M.; Falk, W.; Grünert, S; Schaller, R.; Tretter, S.; Wilhelm, G. (2009): Klima-Risikokarten für heute und morgen. Der klimagerechte Waldumbau bekommt vorläufige Planungsunterlagen. AFZ-Der Wald, 15/2009, S. 806-810.

- LfU – Bayerisches Landesamt für Umwelt (2020). Das Bayerische Klimaprojektionsensemble – Audit und Ensemblebildung. https://www.bestellen.bayern.de/Thurm, E. A.; Hernandez, L.; Baltensweiler, A.; Ayan, S.; Rasztovits, E.; Bielak, K.; ... & Falk,

- W. (2018). Alternative tree species under climate warming in managed European forests. Forest Ecology and Management, 430, 485-497.

- Mauri, A.; Strona, G.; San-Miguel-Ayanz, J. (2017). EU-Forest, a high-resolution tree occurrence dataset for Europe. Scientific data, 4(1), 1-8.

- Spekat, A.; Enke, W.; Kreienkamp, F. (2007): Neuentwicklung von regional hoch aufgelösten Wetterlagen für Deutschland und Bereitstellung regionaler Klimaszenarios auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit dem Regionalisierungsmodell WETTREG auf der Basis von globalen Klimasimulationen mit ECHAM 5/MPI-OM T63L31 2010 bis 2100 für die SRES-Szenarios B1, A1B und A2. Forschungsbericht. Umweltbundesamt, FKZ 204 41 138, 140 S

- StMUV - Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz (2017). Bayerische Klima-Anpassungsstrategie 2016. https://www.bestellen.bayern.de/

- Taeger, S.; Jantsch, M.; Kölling, C. (2016): Einfluss besonderer Standortsfaktoren auf die Baumartenwahl. AFZ-DerWald 4, S. 14–18

- IPCC 2003 - Nebojsa Nakicenovic, Joseph Alcamo, Gerald Davis, Bert de Vries, Joergen Fenhann, … (2003). Special Report on Emissions Scenarios. Cambridge University Press. https://archive.ipcc.ch/pdf/special-reports/emissions_scenarios.pdf

- IPCC 2014: Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Core Writing Team, R.K. Pachauri and L.A. Meyer (eds.)]. IPCC, Geneva, Switzerland, 151 pp. https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar5/

- Knutti, R.; Sedláček, J. (2013). Robustness and uncertainties in the new CMIP5 climate model projections. Nature climate change, 3(4), 369-373.

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Dr. Tobias Mette

- Melina Schaller

- Dr. Sandra-Maria Hipler

- Wolfgang Falk

- Dr. Klaas Wellhausen