Hans-Joachim Klemmt, Wolfgang Falk, Birgit Reger, Christoph Straub, Rudolf Seitz und Wolfgang Stöger

Die Fichte – aktuelle Vorkommen in Bayern und standörtliche Anbaueignung im Klimawandel – LWF Wissen 80

Die Fichte (Picea abies L.) ist die flächen- und massenmäßig betrachtet wichtigste Baumart in Bayern. Sie hat unterschiedliche Verbreitungsschwerpunkte, ist anbaubedingt aber in ganz Bayern zu finden. In vielen Regionen Bayerns wie z. B. den nordostbayerischen Grenzgebirgen und den bayerischen Alpen gehört sie als führende Baumart zur natürlichen Waldgesellschaft, in anderen Regionen ist sie als Nebenbaumart am natürlichen Waldaufbau beteiligt. Im Zuge des sich vollziehenden Klimawandels werden sich auch spürbare Auswirkungen auf das Vorkommen und den Anbau der Fichte in Bayern ergeben.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat hierzu in den letzten Jahren wichtige Planungshilfsmittel wie eine satellitendatenbasierte Verbreitungskarte der Fichte sowie standörtliche Anbauempfehlungen für sich ändernde Anbaubedingungen entwickelt. Diese finden Eingang in das digitale Standortinformationssystem BaSIS der Bayerischen Forstverwaltung.

Die Fichte wird als wichtigste Baumart in bayerischen Wäldern sicher erhalten bleiben, wenn auch – je nach Region und Umweltbedingungen – zukünftig häufiger als Mischbaumart in geringerem Umfang bzw. nur noch auf einem Teil der forstlichen Standorte einer Region. Aktuellen Hochrechnungen zufolge sind in Bayern rund 210.000 ha mit mehr als 50 % Fichte bestockt, welche im Jahr 2100 mit einem sehr hohen Risiko eingestuft werden.

Die Fichte in Bayern in Zahlen

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Inventurpunkte der Bundeswaldinventur 2012 mit Fichte. (Grafik: Walentowski et al. 2001)

Berechnet man die Standflächenanteile aller Baumarten, so ergibt sich eine absolute Fichtenfläche von 1.017.672 ha in Bayern, was einem Flächenanteil von 41,8 % entspricht (Tabelle 1).

Vergleicht man die absolute Fichtenfläche mit dem bundesdeutschen Vergleichswert (rund 2,76 Mio. ha) so zeigt sich, dass 37 % der Fichtenfläche der Bundesrepublik Deutschland in Bayern zu finden ist. Kein anderes Bundesland hat eine größere Fichtenfläche als Bayern.

Die Bedeutung dieser Baumart wird noch deutlicher, wenn man verschiedene dendrometrische Zustands- und Veränderungsgrößen für die Baumarten in Bayern betrachtet. Im Jahr 2012 wurde in Bayern ein Fichtenvorrat von 489,7 Mio. Vorratsfestmeter Derbholz (VfmD) geschätzt. Damit besitzt Bayern rund 40,6 % der bundesdeutschen Fichtenvorräte. Bezieht man den Gesamtvorrat auf die mit Fichten bestockte Fläche, so ergibt sich ein durchschnittlicher Hektarvorrat von 472 VfmD.

Betrachtet man die Flächen- und Vorratsentwicklung rückblickend (Tabelle 1), so zeigt sich sowohl in der Fläche als auch im Vorrat ein Rückgang seit 1986. Die Gründe hierfür sind vielfältig. Zum einen wurden seit der letzten Bundeswaldinventur deutliche Anstrengungen unternommen, Holz aus heimischen Wäldern zu mobilisieren. Zum anderen haben verschiedene biotische und abiotische Schädigungen dazu geführt, dass auch die Fichtenvorräte zurückgegangen sind. Als dritter wichtiger Punkt sind aktive Waldumbaubemühungen aufgrund des sich wandelnden Klimas zu nennen.

| Nr. | Wuchsgebietsbezeichnung | Rel. Fichtenanteil [%], BWI 2012 |

|---|---|---|

| 1+2 | Untermainebene, Spessart-Odenwald | 21,9 |

| 3 | Rhön | 21,2 |

| 4 | Fränkische Platte | 8,0 |

| 5 | Fränkischer Keuper und Albvorland | 15,9 |

| 6 | Frankenalb und Oberpfälzer Jura | 34,5 |

| 7 | Fränkisches Triashügelland | 26,4 |

| 8 | Frankenwald, Fichtelgebirge, Steinwald | 72,3 = Spitzenreiter! |

| 9 | Oberpfälzer Becken- und Hügelland | 24,9 |

| 10 | Oberpfälzer Wald | 53,9 |

| 11 | Bayerischer Wald | 50,6 |

| 12 | Tertiäres Hügelland | 54,9 |

| 13 | Schwäbische-Bayerische Schotterplatten- und Altmoränenlandschaft | 56,6 |

| 14 | Schwäbisch-Bayerische Jung moräne und Molassevorberge | 54,9 |

| 15 | Bayerische Alpen | 57,7 |

| Jahr | Fichtenfläche in Tsd. ha | Fichtenfläche in % der Gesamtwaldfläche | Fichtenfläche in Veränderung zum Vorwert | Fichtenvorrat in Mio. VfmD | Fichtenvorrat in % der Gesamtwaldfläche | Fichtenvorrat in Veränderung zum Vorwert |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1986 | 1.131 | 47,6 | 452 | 57 | ||

| 2002 | 1.064 | 44,6 | – 6 % | 523 | 53 | – 4 % |

| 2012 | 1.018 | 41,8 | – 4 % | 490 | 50 | – 3 % |

Regionale Unterschiede

Die in Abbildung 1 unten aufgeführten relativen Flächenanteile der Fichte in den verschiedenen Wuchsregionen Bayerns verdeutlichen diese Einschätzung noch einmal quantitativ. Während in den nordwestbayerischen Wuchsregionen die Fichte unterrepräsentiert ist, weist sie relativ hohe Flächenanteile in den nordostbayerischen Grenzgebirgen sowie in den Wuchsregionen im Süden der Donau auf.

Die höchsten Fichtenanteile in Bayern finden sich nach der letzten Bundeswaldinventur im Wuchsgebiet 8 »Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald«, dessen Wuchsbezirk 8.1 »Frankenwald« nicht zuletzt aufgrund der großen Bedeutung der Baumart Fichte und der Notwendigkeit des Waldumbaus im Klimawandel dort im Jahr 2017 zum Waldgebiet des Jahres durch den Bund Deutscher Forstleute (BDF) ausgewiesen wurde (Schmidt 2017).

Diese regionalen, quantitativen Erkenntnisse bestätigen auch die Ergebnisse des LWF-Fernerkundungsprojektes TreeIdent, welches zum Ziel hatte, die an den Klimawandel anpassungsnotwendigen Fichten- und Kiefernbestände in Bayern auf Basis von digitalen Satellitendaten kleinräumig differenziert zu identifizieren. Im Rahmen des Projektes wurde ein zweistufiges Verfahren entwickelt, in welchem mithilfe von World- View- und Landsat-Satellitendaten Fichten- und Kiefernanteile in 100 m × 100 m großen Rasterzellen über ganz Bayern automatisiert mit einer hohen Genauigkeit bestimmt werden können (Immitzer et al. 2015). In Abbildung 2 ist grau hinterlegt das Projektergebnis dargestellt für die Baumart Fichte.

Standörtliche Anbaueignung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Punkte der Bundeswaldinventur 2012 mit einem Grundflächenanteil der Baumart Fichte über 75 % über der Fichten- Verbreitungskarte für Bayern. (Grafik: LWF)

Die natürliche Verbreitung wird durch mehrere Faktoren begrenzt (nach Schmidt-Vogt 1977): In ozeanisch getönten westlichen Gebieten wird die Verbreitung durch die Konkurrenz mit den an eine unzureichende Wasserversorgung in den Sommermonaten besser angepassten Laubmischwäldern begrenzt. Trockenperioden im Sommer begrenzen auch in anderen Gebieten wie in kontinentalen Klimaten die Fichtenverbreitung. Wuchsgebiete in Bayern mit warm-trockenen Sommern und daher geringen Fichtenanteilen sind die »Untermainebene« und die »Fränkische Platte« (Abbildung 2).

Zusätzliche klimatische Faktoren, die die Verbreitung bremsen, sind Standorte mit erhöhter Neigung zu Frosttrocknis und spätfrostgefährdete Lagen. Nach Schmidt-Vogt (1977) scheint eine ausreichende Winterkälte zur Vegetationsruhe erforderlich, auch wenn Anbauten in der Bretagne mit Januartemperaturen deutlich über 0 °C zeigen (Mayer 1992), dass damit nicht unbedingt strenge Winterfröste gemeint sein müssen. Die nacheiszeitliche Wanderung der Fichte wurde vermutlich durch Gebirgsbarrieren, edaphische Faktoren und Insekten gestört, wodurch die Fichte im natürlichen Areal nicht ihr ganzes Potenzial ausschöpft.

Zusammengefasst sind fichtenfreie Waldgesellschaften bedingt durch Konkurrenz von Schattbaumarten (Buche, Tanne), durch zu warm-trockene Standortsbedingungen (Eichenwald), durch zu geringe Bodenentwicklung (Kiefer) oder durch zu lange Überschwemmungsdauer (Hartholz-Auwald).Mayer (1992) beschreibt trockenheitsresistentere Ökotypen (Trauerbis Kammfichtentyp mit besonders intensivem Wurzelwerk), die an der südlichen Verbreitungsgrenze in Russland und in Schlesien auftreten. Grenzwerte der Verbreitung sind laut Mayer (1992) 500 mm Jahresniederschlag, wobei die Verbreitung der Fichte durch eine große Amplitude an Niederschlägen gekennzeichnet ist (500 – 2.000 mm). Als Temperaturspanne wird –3 °C bis 9 °C Jahresdurchschnittstemperatur genannt. Die Werte, die wie eine rechteckige Klimahülle gedacht werden können, decken sich mit Auswertungen von Kölling (2007) aus europäischen Verbreitungsdaten. In der 2007 veröffentlichten Klimahülle wird gleichzeitig die Wechselwirkung von Niederschlag und Temperatur dargestellt: Bei niedrigeren Jahrestemperaturen wie beispielsweise in Gebieten in Skandinavien mit Fichtenvorkommen bei < 2 °C sind auch geringere Niederschläge ausreichend.

Tieflandvorkommen bei geringen Niederschlägen (< 600 mm/a) sind laut Mayer (1992) oft an nährstoffarme, staunässebeeinflusste Sandböden mit starker Humusauflage gebunden. Vernässte Rohhumusböden sind auch für Tieflagenvorkommen auf der Böhmisch-Mährischen Höhe typisch. Auf sandigen Standorten Schlesiens mit nur ca. 450 mm pro Jahr kommt laut Mayer (1992) eine extrem schmalkronige Tiefland-Sandfichte vor. An der südlichen Verbreitungsgrenze in Griechenland gedeiht die Fichte nahezu nur auf schattseitigen Silikatstandorten. Die Verbreitungsgrenzen müssen vom Wuchsoptimum unterschieden werden. Besondere Wuchsleistungen benötigen sowohl höhere Temperaturen als auch höhere Niederschläge. Mayer (1992) nennt Temperaturen von 6 – 8 °C und Niederschlagssummen von 800 – 1.200 mm.

Brandl et al. (2014) beschreiben modellhaft die Höhenwuchsleistung der Fichte für Bayern aus Daten der Bundeswaldinventur. Nach dieser Auswertung sind die besten Höhenwuchsleistungen (Site-Index [SI]) in Gebieten mit Jahrestemperaturen zwischen 7 – 9 °C und Niederschlägen zwischen 700 – 1.300 mm zu finden. Beim Vergleich von wüchsigen (10 % Trakte mit höchstem Site-Index) mit weniger wüchsigen BWI-Punkten (übrige Trakte) können signifikante Unterschiede bei den Temperaturen und beim Speichervermögen der Böden gefunden werden: Ein höherer SI geht im Schnitt mit höheren Temperaturen und größerem Bodenwasserspeicher einher.

Bei den Niederschlagssummen sind keine Unterschiede feststellbar. Diese bundesweite Auswertung ist allerdings mit größeren Unsicherheiten bei den erklärenden Daten behaftet. Die Wertespannen der Klimawerte für die Standorte mit den größten Oberhöhen bestätigen die genannten Bereiche.

Die Fichte hat neben geringen Wärme- auch geringe Nährstoffansprüche und somit eine weite Standortamplitude. Sie gedeiht auf sauren (Optimum-pH von 4 – 5) und alkalischen Böden. Sie benötigt eine ausgeglichene, relativ hohe Bodenfeuchtigkeit mit laut Schütt et al. (1992) mindestens 40 mm Niederschlag pro Monat in der Vegetationsperiode (Mayer 1992: 300 mm April bis September). Optimale Wuchsleistungen sind an tiefgründige, bodenfrische, sandig-lehmige, braunerdeartige Böden mittlerer Basenversorgung gebunden.

Eine gute Versorgung mit Stickstoff und vor allem Phosphor ist für hohe Wuchsleistungen von Bedeutung, wie unter anderem eine Auswertung bayerischer Inventurpunkte von BWI und Bodenzustandserhebung (BZE) zeigen konnte (Falk et al. 2015). Umgekehrt wird das Wachstum durch diejenige Ressource begrenzt, die im Mangel ist (Wasser, Wärme, bestimmte Nährstoffe etc.).

Die geringen Nährstoffansprüche der Fichte spiegeln sich in der Ernährungssituation in Bayern wider, wie sie im Rahmen der BZE untersucht wurde: Über weite Bereiche ist die Fichtenernährung, gemessen in den Blattspiegelwerten des ersten Nadeljahrgangs, im Normalbereich (Stetter 2015). Ernährungsprobleme wie Stickstoff- oder Phosphormangel beschränken sich auf das Wuchsgebiet »Bayerische Alpen« mit einer teils sehr speziellen Bodenchemie sowie auf Moore.

Phosphormängel treten bei Fichte im BZE-Kollektiv an 9 % der bayerischen Inventurpunkte auf. Flachgründige und damit edaphisch trockene Dolomitstandorte in den Alpen sind hierbei stark vertreten. Sie haben eine bodenbedingt geringe Phosphorverfügbarkeit und zugleich einen Magnesiumüberschuss. Magnesiummangel hingegen tritt im Rahmen der BZE nur an 3,6 % der Inventurpunkte mit Fichte auf. Regional ist kein klares Muster zu erkennen. Es gibt zwei typische Situationen für möglichen Magnesiummangel: Stark versauerte Böden aus basenarmem Ausgangsgestein (z. B. Bayerischer Wald) und Böden aus magnesiumarmen Kalken in den Alpen. Aus Sicht der Ernährung gibt es nur wenige Einschränkungen für den Fichtenanbau in Bayern.

Den geringen Ansprüchen der Fichte stehen abiotische Gefährdungen gegenüber, die bei der Standortwahl berücksichtigt werden sollten (nach Mayer 1992):

- Windwurf – auf nassen und nährstoffreichen Böden ist die Fichte durch Flachwurzeligkeit anfällig gegen Windwurf. Neben Pseudogleyen sind auch trockene, podsolierte Böden, dicht gelagerte Skelettböden sowie tonige Böden (insbesondere Pelosole) für die Bildung von Senkerwurzeln schwierig.

- Spätfrost – die winterfrostharte Fichte ist in Tieflagen mäßig spätfrostgefährdet und eignet sich nicht für typische Spätfrostlagen (Herkunftsfrage).

- Hitze und Dürre – Fichte ist auf trockenen, vor allem wechselfeuchten Böden gefährdet durch starke Wurzelverluste im intensiv durchwurzelten Oberboden verbunden mit einem Vitalitätsrückgang. Damit steigt die Anfälligkeit gegenüber Schädlingen.

- Rotfäule – verstärkte Gefährdung durch höheren Nährstoffgehalt, Kalkreichtum (z. B. Rendzina), basenreiche Feuchtigkeit auf wechselfeuchten Standorten (Pseudogley); besondere Gefährdung bei flacher Bewurzelung, Bodenaustrocknung, stark karbonathaltigem Oberboden, kalkreichem Hangwasser oder stickstoffreichem Boden in Ackeraufforstungen. Im subalpinen Arealzentrum sind Schäden unbedeutend, die in Tieflagen mit zunehmender Standortwidrigkeit der Fichte unverhältnismäßig anwachsen.

Im Bayerischen Standortinformationssystem (BaSIS) der Bayerischen Forstverwaltung (Taeger und Kölling 2016) wird unter anderem das standörtliche Anbaurisiko der Fichte dargestellt. Neben einem klimatischen Risiko geht in die Gesamtbewertung noch eine Einschätzung hinsichtlich der Anbaurisiken aufgrund von besonderen Bodeneigenschaften ein (Tabelle 2, Taeger et al. 2016). Das Anbaurisiko wird auf Standorten mit Wassereinfluss (Stau- und Grundwasser, Überflutungsbereiche, Moore) je nach Art und Stärke des Einflusses in die ungünstigere Kategorie abgestuft. Bei der Basenausstattung wird die Gefährdung für Rotfäule abhängig von dem klimatischen Schwellenwert 7,5 °C Jahresdurchschnittstemperatur bewertet.

Einfluss besonderer Standortfaktoren auf das Anbaurisiko der Fichte im Standortinformationssystem BaSIS

| Baumart | Stau- wasser Mäßig | Stau- wasser Stark | Grund- wasser geneigt | Über- flutung Mäßig | Über- flutung Stark | Moore (*1) K-N | Moore (*1) br N | Moore (*1) ba N | Moore (*1) HM | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Fichte | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |

1= sehr geringes Anbaurisiko, 2= geringes Anbaurisiko, 3= erhöhtes Anbaurisiko, 4= hohes Anbaurisiko, 5= sehr hohes Anbaurisiko

*1 - N = Niedermoore; K = Kalk-; br = basenreich; ba basenarm; HM = Hochmoore;

| BVT: 1+ | BVT: 1- | BVT: 2 | BVT: 3 | BVT: 4 | BVT: 5 |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 (*2) und 3 | 1 (*2) und 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |

1= sehr geringes Anbaurisiko, 2= geringes Anbaurisiko, 3= erhöhtes Anbaurisiko, 4= hohes Anbaurisiko, 5= sehr hohes Anbaurisiko

*2 - Geringeres Anbaurisiko bei einer Jahresmitteltemperatur < 7,5 °C

Herausforderung Klimwandel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

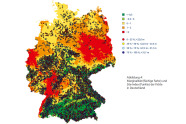

Abb.3: Marginalität (Flächige Farbe) und Site-Index (Punkte) der Fichte in Deutschland. (Grafik: LWF)

Das standörtliche Risiko wird nicht allein durch das Klima bestimmt (Biermayer 2017), warm-trockene Bedingungen sind aber ein zentraler Aspekt. Abschätzungen, in welchen Regionen das Klima für einen Fichtenanbau riskant ist, können über den grundsätzlichen Zusammenhang aus Verbreitung und Klima gewonnen und in Form von Karten dargestellt werden. Der Bayerischen Forstverwaltung stehen dafür Anbaurisikokarten (Falk et al. 2013) im Standort informationssystem BaSIS zur Verfügung. Das Anbaurisiko ist dabei abgeleitet aus europäischen und bayerischen Vorkommen der Fichte und setzt sich aus der klimatischen Risikobewertung und den in Tabelle 2 dargestellten besonderen Standortfaktoren zusammen.

Dabei »sticht« der Boden das Klima, das heißt es erfolgt in jedem Fall die ungünstigere Einwertung, wenn die Anbaurisikoeinwertung ungünstiger ausfällt als die Klimarisikoeinwertung. Die bisherigen Ansätze wurden in den letzten Jahren noch weiter entwickelt (Mellert et al. 2015): Der Abstand zu einem Schwellenwert der Verbreitung wird berechnet und als Maßzahl angegeben. Je weiter die Art an einem Standort mit seinen konkreten klimatischen Bedingungen vom Verbreitungsrand entfernt ist, desto eher kann sie Veränderungen ertragen. Der Abstand zum warm-trockenen Verbreitungsrand ist also wie ein Sicherheitspuffer im Klimawandel.

In Abbildung 3 ist die Marginalität – die quantitativ bestimmte Entfernung zum Verbreitungsrand – der Fichte in Deutschland dargestellt. Grün sind die Bereiche eingefärbt, die sich relativ zentral im Nischenraum der Fichte befinden und daher auch bei Realisierung des Klimawandels noch längere Zeit als geeignet erscheinen. Je weiter sich die Standorte dem Nischenrand nähern, desto gelber wird die Karte.

Im orangen und roten Bereich befindet sich die Fichte bereits außerhalb der Nische und damit typischen Verbreitung. Hier ist das Ausfallrisiko erhöht und Ausfälle wie von Ammer et al. (2006) beschrieben, können in besonders warm-trockenen Jahren oder als Folge davon auftreten. Im Klimawandel werden sich je nach Ausmaß der Temperaturerhöhung die Risikobereiche ausweiten, und der Fichtenanbau wird im Flachland schwieriger. Die Fichte wird hier die teils führende Stellung einbüßen. In klimatisch geeigneten Mittelgebirgs- und Gebirgslagen wird sie jedoch weiterhin eine zentrale Rolle spielen.

In Gebieten mit hoher Marginalität (hohem Anbaurisiko) sind grundsätzlich bereits heute weniger Fichten zu finden. Der Fichtenanbau in Deutschland spiegelt die Gefährdung an ungeeigneten Standorten wider. Außerdem sind die Höhenwuchsleistungen der Fichte an den eher marginalen Standorten nicht optimal. Abschätzungen, wie sich das Höhenwachstum im Klimawandel entwickeln wird, sind auf Basis dieser Daten grundsätzlich möglich (Brandl et al. 2016).

Sie ermöglichen ein Abwägen zwischen Risiko und Ertrag (Kölling et al. 2016). Werden jedoch Anbauschwellenwerte überschritten, so steigt das Risiko, dass die gewünschten Erträge nicht mehr realisiert werden können.

Zusammenfassend kann nochmals Mayer (1992) zitiert werden: »Im montanen Wuchsoptimum ist die Fichte eine vitale und gesunde Mischbaumart, die bei künstlicher Dominanz in Tieflagen infolge klimatisch reduzierter Vitalität labil wird.« Im Klimawandel werden sich die Anbaugebiete mit klimatisch bedingter reduzierter Vitalität vergrößern und auch bisher stabile Bestände erfassen. Hier gilt es, waldbaulich vorausschauend zu agieren (z. B. Biermayer und Tretter 2016).

Waldumbaupotenzial der Fichte in Bayern

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Flächenstatistik des Anbaurisikos der Fichte 2100 in Bayern mit einem Überschirmungsanteil von ´ 50 % Fichte. (Grafik: LWF)

Der Klimawandel zwingt deshalb zu einer waldbaulichen Neuorientierung und Abwägung zwischen Risiken und Chancen der Fichte. Unter dem Gesichtspunkt eines notwendigen Waldumbaus hin zu anpassungsfähigen und klimatoleranten Wäldern liegt ein besonderes Augenmerk auf einem, den standörtlichen Möglichkeiten angepassten, Forstwirtschaftskonzept insbesondere auch für klimaempfindliche Fichtenreinbestände außerhalb der Hochlagen.

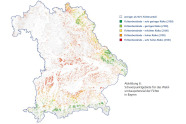

An der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft wird aktuell auf der Grundlage der flächenmäßigen Einschätzung des Anbaurisikos und der fernerkundungsbasiert ermittelten, aktuellen Verbreitung der Fichte ein Planungshilfsmittel für den Waldumbau entwickelt. Dabei wird die Anbaurisikokarte für die Fichte im Jahr 2100 (BaSIS, Taeger und Kölling 2016) mit der TreeIdent-Verbreitungskarte der Fichte (Immitzer et al. 2015) verschnitten und ein Waldumbaupotenzial für die Fichte abgeleitet.

Bereits eingeleitete Umbaumaßnahmen durch Voranbau bzw. Verjüngung unter Schirm werden in der Verbreitungskarte allerdings in der Regel nicht erfasst. Das Waldumbaupotenzial wird auf Flächen als »hoch« bewertet, wenn die Flächen für 2100 ein sehr hohes Anbaurisiko aufweisen und gegenwärtig mit º 50 % Fichte überschirmt werden. Die zahlenmäßige, summarische Einwertung der Fichtenfläche nach Anbaurisikoklassen ist in Abbildung 4 dargestellt. Hiernach ergibt sich ein Waldumbaupotenzial auf ca. 207.000 ha.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Schwerpunktgebiete für das Waldumbaupotenzial der Fichte in Bayern. (Grafiik: LWF)

Die Ergebnisse zum Waldumbaupotenzial der Fichte werden künftig bayernweit der Forstverwaltung im Bayerischen Waldinformationssystem (BayWIS) zur Verfügung gestellt und können in der revierübergreifenden strategischen Planung des Waldumbaus und der Ressourcensteuerung genutzt werden. Für eine flächenscharfe Charakterisierung einzelner Bestände sind die Ergebnisse mit einer Auflösung von 100 m × 100 m jedoch zu grob.

Dies bedeutet bei der waldbaulichen Behandlung ein differenziertes Vorgehen (vgl. Brosinger in diesem Heft): in Gebieten mit hohem Waldumbaupotenzial für die Fichte ist der Umbau hin zu stabilen Mischwäldern eine prioritäre Aufgabe. Hier wird von der Forstverwaltung ein rascher Umbau mit Baumartenwechsel empfohlen.

In Bereichen mit mittlerem Waldumbaupotenzial werden für jüngere Bestände Übergangsstrategien mit intensiver Pflege und rechtzeitigem Voranbau und für mittlere und ältere Bestände ein Waldumbau in Mischbestände mit angemessenen Fichtenanteilen, differenziert nach dem Risiko empfohlen. In Gebieten mit geringem Waldumbaupotenzial können die bewährten Behandlungsgrundsätze angewendet werden, jedoch sollte auch hier – soweit standörtlich möglich – die Fichte in Mischbeständen erzogen werden.

Ausblick

Im Zuge des sich vollziehenden Klimawandels werden sich auch spürbare Veränderungen für das Vorkommen und den Anbau der Fichte in Bayern ergeben. Auch in Bayern ist ein weiterer Rückgang der Fichtenfläche zu erwarten. Dies wird insbesondere dort erfolgen, wo aktuell fichtendominierte Bestände zu finden sind und gleichzeitig das standörtliche Anbaurisiko in der Zukunft als sehr hoch angesehen wird.

Die Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft hat hierzu in den letzten Jahren wichtige Planungshilfsmittel wie eine satellitendatenbasierte Verbreitungskarte sowie standörtliche Anbauempfehlungen für sich ändernde Anbaubedingungen entwickelt. Diese finden Eingang in das digitale Standortinformationssystem BaSIS der Bayerischen Forstverwaltung. Aktuellen Hochrechnungen zufolge sind in Bayern rund 210.000 ha mit mehr als 50 % Fichte bestockt, welche im Jahr 2100 mit einem sehr hohen Risiko eingestuft werden.

Die Fichte wird als wichtigste Baumart in bayerischen Wäldern sicher erhalten bleiben, wenn auch – je nach Region und Umweltbedingungen – zukünftig häufiger als Mischbaumart in geringerem Umfang bzw. zukünftig nur noch auf einem Teil der forstlichen Standorte einer Region.