LWF Wissen 88

Vorkommen und Standortansprüche der echten Mehlbeere Sorbus aria (L.) CRANTZ

von Tobias Mette, Melina Schaller, Anabel Onay und Wolfgang Falk

Die echte Mehlbeere (Sorbus aria (L.) Crantz) ist der kleinste Baum unter den heimischen Sorbus-Arten und hat sich eine ganz eigene Nische gesucht. Mit hohen Lichtansprüchen und langsamem Wachstum ist sie im Bestand am ehesten in submediterranen Eichen-Mischwäldern konkurrenzfähig. Viel häufiger sieht man die Mehlbeere allerdings an Waldrändern, Hecken und gestörten Standorten, besonders im Gebirge. Sie gilt dort als Spezialist für exponierte und flachgründige Hangstandorte. Ihre unterseitig behaarten Blätter schützen sie vor hoher Verdunstung, die tiefen Wurzeln sorgen gleichsam für Verankerung und Wasserversorgung und ihre hohe Biegsamkeit und Ausschlagfähigkeit lässt sie nach mechanischen Verletzungen z. B. durch Steinschlag rasch regenerieren. Mit einer hohen Temperatur- und Trockentoleranz reicht die Verbreitung der echten Mehlbeere vom Atlasgebirge in Marokko bis in die deutschen Mittelgebirge. Trotz der oftmals betonten Winterhärte meidet sie, im Gegensatz zur verwandten Vogelbeere, den kontinentalen Osten Europas und steigt auch im Gebirge nicht so weit wie diese auf. Kälteunempfindlicher sind die skandinavischen Verwandten, die schwedische Mehlbeere S. intermedia sowie die strauchartige Felsenmehlbeeren S. rupicola und S. obtusifolia. Eine Analyse der Klimanische der echten Mehlbeere legt nahe, dass ihr Fehlen im norddeutschen Tiefland nicht auf das Klima, sondern auf die vorherrschend sauren Böden zurückzuführen ist. Die Nährstoffansprüche sind zwar geringer als die von Elsbeere und Speierling, allerdings höher als die der Vogelbeere. Als thermophile Art bleibt die echte Mehlbeere Bayern sogar bei starkem Klimawandel erhalten. In den Höhenlagen der Alpen sowie im europäischen Norden und Osten kann sie ihr Areal erweitern.

An der LWF wird seit Jahren zu den Verbreitungsgebieten heimischer und nichtheimischer Baumarten recherchiert (Falk, Mellert 2011, Thurm et al. 2018, Engel et al. 2022). Diese Areale dienen als Evidenz, unter welchem Klima eine Art vorkommt und wo ihre klimatischen Grenzen liegen. In der Regel hat eine Art einen oder mehrere geografische Verbreitungsschwerpunkte. Von dort aus nimmt ihre Häufigkeit zu den Verbreitungsrändern hin ab. Werden aus der geografischen Verbreitung klimatische und standörtliche Ansprüche abgeleitet, spricht man von der klimatischen bzw. standörtlichen Nische einer Baumart. Dabei ist eine Art dort, wo sie am häufigsten anzutreffen ist, nicht unbedingt auch am vitalsten – aber sie ist dort konkurrenzkräftig. Um die klimatischen und standörtlichen Ansprüche der echten Mehlbeere zu identifizieren, nehmen wir im ersten Teil dieses Beitrags die aktuelle Verbreitung dieser Baumart unter die Lupe.

Allerdings besitzt kein Verbreitungsgebiet unbegrenzte Gültigkeit. Die Areale unserer Baumarten haben sich erst im Rahmen der postglazialen Wiederbesiedlung herausgebildet. Und genauso wie die Baumarten nach der letzten Kaltzeit dem wärmer werdenden Klima nach Norden folgten, werden sie ihre Nordwärtswanderung im Klimawandel fortsetzen. Teilpopulationen am Areal-Südrand werden von wärmetoleranteren Arten verdrängt. Annahmen über das Klima der Zukunft erlauben uns mithilfe der Klimanische die Arealverschiebung für die untersuchte Art zu modellieren. Eine solche Prognose wird im zweiten Abschnitt dieses Beitrags für die echte Mehlbeere durchgeführt.

Artdefinition

Der bei uns für die „echte Mehlbeere" gebräuchliche Name Sorbus aria (L.) Crantz wird heute im Plant of World Online Katalog (POWO 2024) als einer von 162 Synonymen von Aria edulis (Willd.) M. Roem. geführt. Die hohe Namensvielfalt macht die Identifizierung der echten Mehlbeere bei Recherchen in globalen Datenbanken und der Literatur verständlicherweise schwierig. Außerdem ist davon auszugehen, dass in zahlreichen Aufnahmen auch andere Mehlbeeren namentlich der echten Mehlbeere zugeordnet wurden.

Zur Gruppe der „Mehlbeeren i.w.S." werden gewöhnlich autopolyploide Arten von Sorbus aria wie S. rupicola oder S. obtusifolia und naheverwandte Sorbus-Arten wie S. graeca gezählt (vgl. Maier 2019, Wenk et al. 2016). Des Weiteren hybridisiert Sorbus aria mit allen einheimischen Sorbus-Arten, außer dem Speierling (S. domestica). Zu den bekannteren Hybriden gehören S. hybrida (mit der Vogelbeere S. aucuparia) und S. latifolia (mit der Elsbeere S. torminalis). Die schwedische Mehlbeere S. intermedia ist sogar ein Hybrid aus Vogelbeere und Elsbeere. Allein für Bayern listet Meyer (2011) 23 endemische Hybride der Sorbus latifolia-Gruppe auf. Früher wurde diese Arten in der Untergattung Aria (Pers.) zusammengefasst – heute weisen Kurtto et al. (2018) eigene Gattungsnamen zu, nach denen sich auch der Plant of World Online Katalog richtet (POWO 2024).

Für unseren Beitrag behalten wir den Gattungsnamen Sorbus bei und trennen, soweit möglich, die „echte Mehlbeere" Sorbus aria (s.str.) von den „Mehlbeeren (i.w.S.)" Sorbus aria (s.l.), zu denen wir neben der Hauptart auch die autopolyploiden und nah verwandten Arten und Hybride der früheren Untergattung Aria (Pers.) zählen.

Verbreitung (nach Maier 2019, Caudullo et al. 2017)

Die nördliche Verbreitungsgrenze der echten Mehlbeere verläuft über Südengland, Belgien, die deutschen Mittelgebirge bis in die Karpaten. Im Süden kommt sie vom Atlasgebirge in Nordafrika, der spanischen Sierra Nevada und den Pyrenäen über Frankreich und Italien bis zum Balkan vor. Bei Sorbus aria-Nachweisen in Skandinavien handelt es sich wahrscheinlich um ausgewilderte Nachkommen aus Gärten (Andersen 2024). Unter den Mehlbeeren i.w.S. erweitern die strauchförmigen Felsenmehlbeeren S. rupicola und S. obtusifolia oder auch die schwedische Mehlbeere Sorbus intermedia das Areal der echten Mehlbeere in den skandinavischen und S. rupicola auch in den nordbritischen Raum. Im Südosten schließen sich an die Verbreitung der echten Mehlbeere die griechische Mehlbeere Sorbus graeca oder die bis in den Kaukasus verbreitete doldige Mehlbeere Sorbus umbellata an.

Verbreitungsdaten

Um die Klimanische der echten Mehlbeere bzw. Mehlbeeren i.w.S. zu erfassen, stellen wir je einen Vorkommensdatensatz zusammen (Tabelle 1). Dieser besteht aus nationalen Waldinventuren (EU-Forest, Mauri et al. 2017), digitalen Artverbreitungskarten (Caudullo et al. 2017) sowie Daten der open-source Datenbank GBIF (2024). Jeder Datensatz hat spezielle Eigenschaften, die leicht zu Verzerrungen führen können und deshalb bei der Datenverarbeitung beachtet werden müssen. Um mit den ungleichen Aufnahmedichten in den Inventurdaten umzugehen, wurde das Verfahren von Thurm et al. (2018) erweitert. Die Ergänzung nicht abgedeckter Teile des Verbreitungsgebiets über Arealkarten und GBIF erfolgte in Anlehnung an Kaule et al. (2023).

| Datensatz | Verbreitungskarten | | GBIF | | Waldinventuren | |

|---|

| Fläche in 1000 km² | | Veg.-Aufnahmen | | Inventur-Punkte | |

|---|

| S. aria s.str. | S. aria s.l. | S. aria s.str | S. aria s.l. | S. aria s.str. | S. aria s.l. |

|---|

| Frankreich | 213 | 528 | 99 599 | 99 647 | 979 | 985 |

|---|

| Deutschland | 144 | 310 | 209 | 251 | 170 | 170 |

|---|

| Spanien | 130 | 334 | 836 | 860 | 303 | 306 |

|---|

| Italien | 105 | 295 | 432 | 437 | 338 | 338 |

|---|

| Rumänien | 102 | 144 | – | – | – | – |

|---|

| Österreich | 66 | 84 | 1009 | 1043 | 13 | 13 |

|---|

| Großbritannien | 65 | 238 | 3522 | 4353 | 33 | 33 |

|---|

| Schweiz | 41 | 41 | 13 115 | 13 115 | 199 | 199 |

|---|

| Marokko | 48 | 106 | 1 | 1 | – | – |

|---|

| Schweden | 0 | 147 | 546 | 1458 | – | 61 |

|---|

| Gesamt | 1326 | 4995 | 120356 | 124712 | 2104 | 2185 |

|---|

Tabelle 1: Verbreitungsdaten der echten Mehlbeere (Sorbus aria s.str.) und Mehlbeere i.w.S. (Sorbus aria s.l.) in drei verwendeten Datensätzen: Artverbreitungskarten nach Caudullo et al. 2017, Art-Nachweise in der global biodiversity information facility GBIF (2024) und nationale Waldinventuren (EU-Forest) von Mauri et al. (2017). Die Nachweise der Mehlbeeren i.w.S. enthalten auch die Nachweise der echten Mehlbeere.

Klimanische

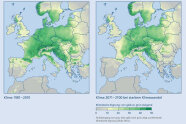

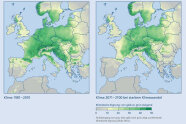

Hinterlegt man die Vorkommen der echten Mehlbeere (Tabelle 1) mit Klimadaten (hier: Chelsa v2.1 1981 – 2010, Karger et al. 2017), so lässt sich daraus die Klimanische modellieren. Die besten Ergebnisse wurden mit den Klimaparametern Sommertemperatur, Wintertemperatur und Sommerniederschlag erzielt. Die resultierende Karte für die Klimanische deckt das Verbreitungsgebiet nach Caudullo et al. (2017) nahezu vollständig ab (Abbildung 2 links).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1+2: Veränderung der Klimanische der echten Mehlbeere (Sobrus aria (L.) CRANTZ in Europa im Klimawandel. (© LWF)

Die Verbreitungsränder von Südwestfrankreich, Mittelmeerraum und Südosteuropa inkl. der fehlenden Vorkommen in Ungarn und Serbien werden gut getroffen. Die Höhenlagen von Alpen- und Karpatenbogen werden ausgeklammert, während Nordwestfrankreich, Belgien, Niederlande, das norddeutsche Tiefland und Dänemark sowie das östliche Polen aus klimatisch geeignet beurteilt werden; ebenso die englisch-schottische und schwedisch-norwegische Westküste. Da Temperatur und Niederschlag in südlich gelegeneren, höheren Lagen des Verbreitungsgebiets sehr ähnlich sind und verwilderte echte Mehlbeeren auch in Schweden sehr vital zu sein scheinen, sind wahrscheinlich keine klimatischen Gründe für die nördliche Arealgrenze in Abbildung 1 ausschlaggebend. Fenner (2024) vermutet, dass weniger das Klima als vielmehr die vorherrschend sauren Böden das Fehlen der echten Mehlbeere bedingen. Das könnte die Zunahme von Sorbus aria Hybriden mit der kälte- und säuretoleranteren Vogelbeere erklären. Auch polyploide apomiktische Sorbus aria Nachkommen könnten bei einer raschen postglazialen Wiederbesiedlung nördlicher Breiten im Vorteil gewesen sein (vgl. Kasten).

Apomixis ist eine asexuelle Form der Fortpflanzung, bei welcher Samen ohne Bestäubung ausgebildet werden können. Sie ist unter Angiospermen häufig vertreten und kommt insbesondere bei polyploiden Organismen vor (Bicknell und Koltunow, 2004). In Sorbus aria Populationen steigt die Häufigkeit von Individuen mit Apomixis mit zunehmender Verbreitung in den Norden (Meyer, 2011). Dies wirft die Frage auf, ob eine Umstellung auf eine asexuelle Form der Vermehrung Sorbus aria einen Vorteil verschafft, welcher es ihr ermöglicht, Lebensräume mit ungünstigeren Umweltbedingungen zu erschließen. In Versuchen hat sich gezeigt, dass einige Organismen Polyploidie nutzen, um sich unter Stresseinwirkungen auf geänderte Umweltbedingungen anzupassen. Dieser Wechsel ermöglicht in klimatisch variablen Lebensräumen einen Fitnessvorteil gegenüber Diploiden, da die Art vermutlich durch die zusätzlichen Genomkopien resistenter gegenüber schädlichen Genomveränderungen durch Umwelteinflüsse wird. Sorbus aria erlangt dadurch die Fähigkeit die Verbreitungsgebiete der Populationen, welche auf sexueller Vermehrung basieren, zu erweitern, indem sie neue ökologische Nischen besetzt (Hojsgaard und Hörandl, 2019; Schoenfelder und Fox, 2015).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

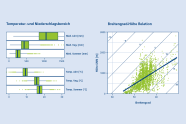

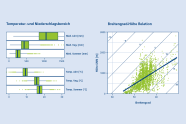

Abb. 3: Klimanische der echten Mehlbeere aus europäischen Vorkommensdaten. (© LWF)

Abbildung 3 (links) zeigt Temperatur- und Niederschlagsspanne der ausgewerteten Vorkommen der echten Mehlbeere. Deutlich erkennbar zeigt Abbildung 3 (rechts), wie die Vorkommen von Meereshöhe auf dem 55. Breitengrad (~Grenze Deutschland-Dänemark) auf ca. 1500 m üNN auf dem 30. Breitengrad (Atlasgebirge Marokko) zunehmen. Die Steigung von ca. 60 m pro Breitengrad entspricht ungefähr der 10 °C Isotherme (Jahrestemperatur). Laut Maier (2019) „liegen die Höhengrenzen in den Bayerischen Alpen bei 1560 m, im Schwarzwald bei 1350 m und im Schweizer Jura bei 1000 m. Für Südtirol werden Obergrenzen von 1675 m und für das Wallis von 2155 m angegeben."

Standort und Vergesellschaftung

Als Waldbaum fühlt sich die echte Mehlbeere am wohlsten „in sommerwarmen, trockenheitsertragenden Eichen-Mischwäldern (Quercetalia pubescentipetraeae wie z. B. Flaumeichenwald, Schwarzkiefernwald, Blumeneschenwald) sowie in den physiognomisch ähnlichen Seggen-Trockenhang-Buchenwäldern (Carici-Fagetum)" (Maier 2019, vgl. auch Ellenberg, Leuschner 2010). Hier ist sie mit ihrem hohen Lichtanspruch und langsamem Wachstum konkurrenzfähig. Außerhalb der Wälder kommt die echte Mehlbeere häufig an Waldrändern, Hecken und häufig gestörten Standorten vor, besonders im Gebirge. Sie gilt dort als Spezialist für exponierte und flachgründige Hangstandorte. Ihre unterseitig behaarten Blätter schützen sie vor hoher Verdunstung, die tiefen Wurzeln sorgen gleichsam für Verankerung und Wasserversorgung, und ihre hohe Biegsamkeit und Ausschlagfähigkeit lässt sie nach mechanischen Verletzungen z. B. durch Steinschlag rasch regenerieren. Diese Eigenschaften machen sie auch zu einer bedeutenden Art für die alpine Schutzwaldaufforstung. Ihre Stockausschlagfähigkeit begünstigt sie in Heckengehölzen, Nieder- und Mittelwäldern. Selten wächst die echte Mehlbeere auf sauren Standorten (z. B. Richardson 1992). Sie ist zwar nicht so anspruchsvoll wie Elsbeere und Speierling, bevorzugt aber gut drainierte, mäßig bis sehr basenreiche Böden. Auf flachgründigen Rendzinen über Kalk oder Dolomit ist sie besonders konkurrenzstark, wofür Maier (2019) zahlreiche Belege anführt.

Die Ellenberg-Zeigerwerte erlauben Rückschlüsse von einer Art auf den Standort und bedingt auch vom Standort auf mögliche Arten. Sonderstandorten wie störungsreichen Hanglagen werden sie nicht gerecht. Der Vollständigkeit halber hier die Zeigerwerte (Ellenberg, Leuschner 2010): Licht L6 = Halbschatten- bis Halblicht, Temperatur T5 = mäßig warm, Kontinentalität K2 = ozeanisch, Feuchte F4 = trocken bis frisch, Bodenreaktion R7 = neutral, Stickstoff N3 = stickstoffarm.

Pionier oder nicht?

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Die echte Mehlbeere Sorbus aria (L.) CRANTZ kommt gut mit sonnigen und kargen Standorten klar. (© C. Josten)

Hohe Lichtbedürftigkeit, hohe Temperaturtoleranz und die Besiedlung von Freiflächen und Extremstandorten zeichnen für gewöhnlich Pionierbaumarten aus (Matyssek et al. 2010). Auf der anderen Seite besitzt die Mehlbeere jedoch Eigenschaften von Klimaxbaumarten: Ihr Jugendwachstum ist langsam, ihr Maximalalter mit bis zu 200 Jahren hoch, das Holz ist schwer (0,78 g/cm³ Tr. Gew.) und die Früchte ebenfalls schwer und entsprechend wenig (Maier 2019). Solche Investitionen wollen von Dauer sein. Dazu passen die hohe Resistenz gegen chronische Störungen und die geringe Mortalität, die Jandl et al. (2021) für Sorbus aria und S. aucuparia in einem Wiederbewaldungsexperiment in den österreichischen Ostalpen belegen. Ohne Störungen verjüngt sich S. aria nur in lichten, warm-trockenen Eichen- oder Kiefernwäldern. Da sie sich hier prinzipiell an allen Sukzessionsstadien beteiligen kann, würden Matyssek et al. (2010) am ehesten von einer „Dauerbaumart" sprechen.

Klimawandel

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

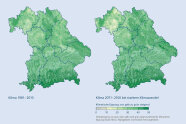

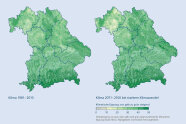

Abb. 4: Veränderung der Klimanische der echten Mehlbeere (Sorbus aria (L.) CRANTZ) in Bayern im Klimawandel.

Eine der wichtigsten Mechanismen, um unsere Wälder an den Klimawandel anzupassen, ist jene, die Artzusammensetzung anzupassen (Kölling 2024). Hier spielt die Klimanische eine wichtige Rolle, denn die Bäume müssten eigentlich mit der „Wanderung" ihrer Nische im Klimawandel mitwandern. Nachdem wir die Verbreitung unter dem rezenten Klima diskutiert haben, stellen wir abschließend das klimatisch geeignete Verbreitungsgebiet für ein hartes Klimawandelszenario vor (MPIESM CLM RCP8.5). In diesem Szenario nimmt die Jahrestemperatur im Vergleich zur Bezugsperiode 1981 – 2010 um 2,5 – 5 °C zu – im Sommer vor allem in der Mittelmeerregion, im Winter eher im Nordosten Europas. In Bayern liegt der Anstieg bei ca. + 3,2 °C. Der Niederschlag nimmt im Jahr bzw. Sommer im Mittelmeerraum um 0 – 30 % bzw. 30 – 80 % ab, in Mitteleuropa um 0 – 10 % zu bzw. 0 – 30 % ab und in Nordeuropa um 10 – 25 % bzw. 0 – 20 % zu. Bei einer derartigen Klimaverschärfung zieht sich die echte Mehlbeere im Mittelmeerraum auf die Hochlagen der Alpen, Pyrenäen und des Zentralmassivs zurück. Mehr als 600 m könnte sie im Gebirge in die Höhe wandern (soweit diese Höhen vorhanden sind). Die Tieflagen im europäischen Norden und Osten bleiben auch bei einer Klimaerwärmung zu kontinental für die Mehlbeere. Wie in Abbildung 4 zu sehen ist, bleibt in Bayern die echte Mehlbeere sogar bei einem starken Klimawandel erhalten. Nur im Maintal bei Würzburg und Aschaffenburg kann es selbst dieser thermophilen Art zu heiß werden.

Literatur

- Bicknell, R.A.; Koltunow, A.M. (2004): Understanding apomixis: recent advances and remaining conundrums. The Plant Cell, 16, S228-245.

- Caudullo, G.; Welk, E.; San-Miguel-Ayanz, J. (2017): Chorological maps for the main European woody species. Data in brief 12, 662-666.

- Ellenberg, H.; Leuschner, C. (2010): Vegetation Mitteleuropas mit den Alpen. 6. Aufl. Verlag E. Ulmer, Stuttgart.

- Engel, M.; Mette, T.; Falk, W. (2022): Spatial species distribution models: Using Bayes inference with INLA and SPDE to improve the tree species choice for important European tree species. Forest Ecology and Management 507, 119983.

- Falk, W.; Mellert, K.H. (2011): Species distribution models as a tool for forest management planning under climate change: risk evaluation of Abies alba in Bavaria. Journal of Vegetation Science 22(4), 621-634.

- Fenner, R. (2024): Die Mehlbeere (Linné) Crantz. https://baum-des-jahres.de/baum-des-jahres/

- GBIF – global biodiversity information facility (abger. 05/2024): https://www.gbif.org/

- Hojsgaard, D.; Hörandl, E. (2019): The rise of apomixis in natural plant populations. Frontiers in Plant Science, 10, 436713.

- Jandl, R.; Kindermann, G.; Foldal, C.; Schüler, S.; Bouissou, C. (2021): Early Performance of Tree Species in a Mountain Reforestation Experiment. Forests, 12(2), 256.

- Karger, D.N.; Conrad, O.; Böhner, J.; Kawohl, T.; Kreft, H.; Soria-Auza, R.W.; ... & Kessler, M. (2017): Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas. Scientific data, 4(1), 1-20.

- Kaule, L.; Mette, T.; Kühnbach, M.; Engel, M.; Falk, W. (2023): Zukunftsfähig? 27 seltene und alternative Baumarten unter der Lupe. LWF aktuell 141, 12-15.

- Kölling, C. (2024): Wälder in Bewegung. Eine Reise durch hundert Jahre Wald- und Klimazukunft. Oekom Verlag.

- Kurtto, A.; Sennikov, A.N.; Lampinen, R. (2018): Atlas Florae Europaeae. Distribution of vascular plants in Europe 17: 1-132.

- Lang, G.; Ammann, B.; Behre, K.E.; Tinner, W. (2023): Quaternary Vegetation Dynamics of Europe. Haupt Verlag.

- Maier, L. (2019): Sorbus aria (L.) Crantz – Echte Mehlbeere. Enzyklopädie der Holzgewächse.

- Matyssek, R.; Fromm, J.; Rennenberg, H.; Roloff, A. (2010): Biologie der Bäume: von der Zelle zur globalen Ebene. UTB.

- Mauri, A.; Strona, G.; San-Miguel-Ayanz, J. (2017): EU-Forest, a high-resolution tree occurrence dataset for Europe. Scientific data 4(1), 1-8.

- Meyer, N. (2011): Sorbus-Vielfalt in Bayern. LWF Wissen 67, 40-46.

- POWO – Plants of the World Online (abger. 05/2024): https://powo.science.kew.org/

- Richardson, J.A. (1992): Whitebeam (Sorbus aria) as a nature reserve tree on poor soils. Arboricultural Journal, 16(2), 99-102.

- Schoenfelder, K.P.; Fox, D.T. (2015): The expanding implications of polyploidy. The Journal of cell biology, 209(4), 485.

- Thurm, E.A.; Hernandez, L.; Baltensweiler, A.; Ayan, S.; Rasztovits, E.; Bielak K.; ... Falk, W. (2018): Alternative tree species under climate warming in managed European forests. Forest Ecology and Management 430, 485-497.

Weiterführende Informationen

Autor

- Tobias Mette

- Melina Schaller

- Anabel Onay

- Wolfgang Falk

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden