auch: Douglastanne, Douglasfichte; Englisch: Douglas-fir, Red-fir, Oregon-pine

Die Douglasie (Pseudotsuga menziesii (MIRB.) FRANCO)

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Alte Douglasien erreichen stattliche Dimensionen (Foto: Gero Brehm)

Nach drei Jahren und mehr als 11.000 Kilometern wurde er in England begeistert empfangen. Aber die alte Heimat war ihm fremd geworden. Schon 1829 trieb es ihn nach Nordamerika zurück. Von seinen Exkursionen schickte er wieder Samen in die Heimat. 1833 reiste er nach Hawaii. Im Juli 1834 stürzte er dort in eine Grubenfalle, in der sich ein wilder Stier befand - ein Zusammentreffen das Douglas nicht überlebte. Er starb im Alter von 35 Jahren.

Eine der nach David Douglas benannten Douglasien ist der höchste Baum Deutschlands. Sie steht im Stadtwald Freiburg im Breisgau und ist 67 Meter hoch. Die höchste Douglasie Bayerns wächst in Unterfranken im Forstbetrieb Rothenbuch und ist – genau gemessen mit dem Laserscanner - 63,33 Meter hoch.

Die Gemeine Eibe (Taxus baccata L.)

Aktivierung erforderlich

Durch das Klicken auf diesen Text werden in Zukunft YouTube-Videos im gesamten Internetauftritt eingeblendet.Aus Datenschutzgründen weisen wir darauf hin, dass nach der dauerhaften Aktivierung Daten an YouTube übermittelt werden.

Auf unserer Seite zum Datenschutz erhalten Sie weitere Informationen und können diese Aktivierung wieder rückgängig machen.

Kurzporträt Douglasie

| Klasse | Pinopsida = Nadelhölzer |

| Unterklasse | Pinidae = Zapfenträger |

| Ordnung: | Pinales = Kiefernartige |

| Familie | Pinaceae = Kieferngewächse |

| Gattung | Pseudotsuga = Douglasien |

| Art | Pseudotsuga menziesii (MIRBEL) FRANCO = Douglasie |

Krone in der Jugend schmal kegelförmig (ähnlich Fichte), im Alter vielgestaltig und eher unregelmäßig, oft abgeflacht oder abgerundet, maximale Höhe und maximaler BHD je nach Varietät, bei der Grünen Douglasie (Pseudotsuga menziesii var. menziesii) Höhe bis 80m (max. 100m) und BHD bis 220cm (max. 490cm), bei der Blauen Douglasie (Pseudotsuga menziesii var.glauca) geringer

Bis 10mm lang, spindelförmig, glänzend rotbraun, mit vielen, harzlosen Schuppen

1,5 bis 4cm lang, flach, Unterseite mit zwei silbergrauen Stomatastreifen; riechen zerrieben angenehm fruchtig nach Orange; Nadelbasis ein kurzes, schräg von der Sprossachse abstehendes Stielchen; Stellung mehr oder weniger gescheitelt

Zunächst dünn und silbergrau, mit zahlreichen Harzblasen; Schuppenborke korkreich, längsgefurcht, grau- bis rotbraun, im Alter sehr dick

Männliche Blüten auf der Unterseite der Triebe, bis etwa 2 cm lang, gelb oder rötlich; weibliche Blütenstände (Zäpfchen) grün bis dunkelrot, aufrecht, etwa 3 cm lang, mit langen, dreispitzigen Deckschuppen

4 bis 11cm lang, braun, gestielt; dreispitzige Deckschuppen sichtbar, je nach Varietät anliegend (Küsten- oder Grüne Douglasie = Pseudotsuga menziesii var. menziesii) oder abstehend (Inland- oder Blaue Douglasie = Pseudotsuga menziesii var. glauca)

Dreieckig mit langem ovalem Flügel, braun; Tausendkorngewicht 8 bis 16g

Weitreichendes Herzwurzelsystem

Bis 500 Jahre und darüber; nachgewiesenes Höchstalter etwa 1.400 Jahre

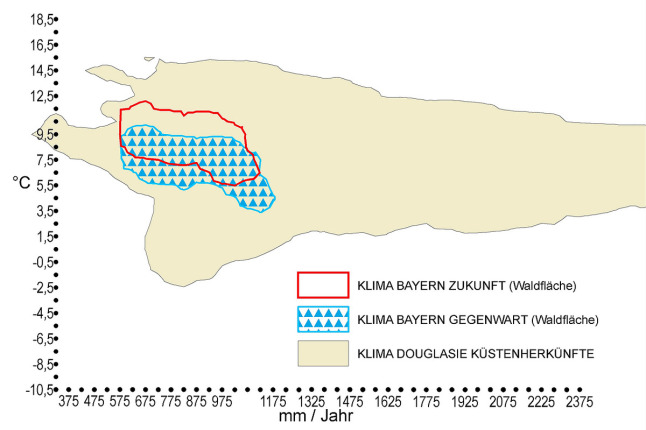

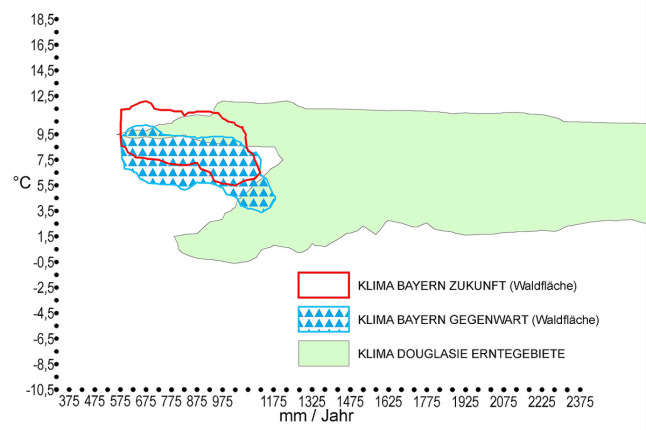

Klimahüllen

Küstenherkünfte, auch: Grüne Douglasie (Pseudotsuga menziesii subsp. menziesii)

Ernteherkünfte

Verbreitung

Von dem Spektrum an zahlreichen unterschiedlichen Standorten, auf denen die Douglasie von Natur aus gedeiht, kommt unter forstlichen Gesichtspunkten in Europa aber nur ein Ausschnitt in Frage: atlantisch geprägtes Klima; keine höheren Gebirgslagen; mittel- bis tiefgründige, gut mit Nährstoffen und Wasser versorgte Böden bei vor allem (schwach) sauren pH-Werten.

Ideale Voraussetzungen für das Wachstum der Douglasie bieten tiefgründige, gut durchlüftete Böden mit einem pH-Wert zwischen 5 und 6. Nachteilig sind dicht gelagerte und schlecht drainierte, sauerstoffarme Böden.

Bedingt durch den Klimawandel ist in Europa zukünftig mit wärmeren und trockeneren Sommern zu rechnen. Dies erweitert allerdings die mit Douglasie nutzbare Standortbreite nicht, sondern verlagert sie allenfalls.

Waldbauliche Behandlung

Mischung

Waldschutz

Junge Douglasien sind empfindlich gegen verdämmenden Bodenbewuchs (Wasserkonkurrenz, erhöhte Frostgefahr). Für frisch gepflanzte Douglasien ist längere Sonneneinstrahlung oder Trockenheit immer ungünstig, weil sie aufgrund der hohen Verdunstung vertrocknen können, bevor sie angewachsen sind. Bis zu einem Alter von 15 Jahren verursacht die Frosttrocknis häufig Schäden an der Douglasie. Sie ist sehr frostempfindlich. Die jungen Bäume haben ohne ausreichenden Schutz zudem oft mit erheblichen Verbiss- und Fegeschäden zu kämpfen.

Verschiedene rindenbrütende Borkenkäferarten von Fichte, Kiefer und Lärche werden an der Douglasie angetroffen: der Gekörnte Fichtenborkenkäfer (Cryphalus abietis), der Kupferstecher (Pityogenes chalcographus), der Zweizähnige Kiefernborkenkäfer (Pityogenes bidentatus), der Vierzähnige Kiefernborkenkäfer (Pityogenes quadridens), der Sechszähnige Kiefernborkenkäfer (Ips acuminatus), der Buchdrucker (Ips typographus), der Große Lärchenborkenkäfer (Ips cembrae) und der Furchenflüglige Fichtenborkenkäfer (Pityophthours pityographus). Letzterer trat 2006 vermehrt in Bayern auf und wurde in zahlreichen Douglasien-Jungbeständen in Verbindung mit massiven Ausfällen beobachtet. Diese wurden oft fälschlicherweise als Frosttrocknis angesprochen, da man die winzigen Bohrlöcher im Bereich der Astquirle nicht erkannt hatte.

Schäden an Jungpflanzen verursachen auch regelmäßig der Große Braune Rüsselkäfer (Hylobius abietis) und der Kahlnahtige Graurüssler (Srophosomus melanogrammum).

Auch an gelagertem Douglasienholz finden einheimische Käferarten inzwischen Gefallen. Der Buchenwerftkäfer (Hylecoetus dermestoides) und der Linierte Nutzholzborkenkäfer (Xylosterus lineatus) verursachten in Nordbayern bereits massiven Befall. Der eingeschleppte Amerikanische Nutzholzborkenkäfer (Gnathotrichus materiarius) ist in Europa inzwischen großflächig etabliert. Er bebrütet auch bereits entrindetes Holz und ist sogar in den Wintermonaten aktiv.

Doch nicht nur Käferarten nutzen die Douglasie als Nahrungsressource. Auf dem Höhepunkt der Gradation des Schwammspinners (Lymantria dispar) wurden Anfang der 1990er sogar Douglasien kahl gefressen. Laborversuche zeigten, dass sich die Nonne (Lymantria monacha) an Douglasie entwickeln kann und sie sogar gegenüber der Fichte bevorzugt.

Der häufigste Pilz in Douglasienbeständen dürfte die Rußige Douglasienschütte (Phaeocryptopus gaeumannii) sein. Die kleinen, rundlichen, schwarzen Fruchtkörper des unscheinbaren Schwächeparasiten brechen aus den Spaltöffnungen hervor und verschaffen der Unterseite der Nadeln ein graues Aussehen. In Süddeutschland breitete sich die Rußige Douglasienschütte in den letzten zehn Jahren rasant aus. Bei starkem Befall verliert die Douglasie kurz nach Ausbildung des Maitriebs die Nadeln des Vorjahres und besitzt im Sommer nur noch einen einzigen Nadeljahrgang. Verstärkte Sonneneinstrahlung und Luftbewegungen im Bestand schließen die Infektion der Nadeln weitgehend aus.

Daher ist als Gegenmaßnahme nur eine starke, waldbaulich gerade noch vertretbare Auflichtung der Bestände zu empfehlen. Bei der Neubegründung von Beständen sollten luftfeuchtere Muldenlagen ausgespart werden.

Die zweite bedeutende Nadelerkrankung der Douglasie ist die Rostige Douglasienschütte (Rhabdocline pseudotsugae). Sie zeichnet sich durch orangegelbe bis rostrote Fruchtkörper aus, die auf der Nadelunterseite hervorbrechen und meist die ganze Nadelbreite einnehmen. Der regelmäßige Nadelverlust über mehrere Jahre hinweg schädigt die Douglasie massiv. Die Grüne Douglasie (var. meziesii), zu der die für Mitteleuropa geeigneten Herkünfte zählen, wird kaum befallen.

Sehr anfällig ist die Douglasie gegenüber dem Hallimasch (Armillaria sp.). Gerade in Beständen, die von der Rußigen Douglasienschütte befallen sind, kann er sich explosionsartig ausbreiten. Der Wurzel und Kambium vernichtende Pilz ist in der Lage alle Altersstadien zu befallen, scheint aber vermehrt in Beständen im Alter von 20 bis 30 Jahren vorzukommen. Befallene Douglasien lassen sich von Hand umdrücken, wenn der Hallimasch das Wurzelwerk erheblich zerstört hat.

Holzverwendung

Die Douglasie wird gerne im Außenbereich für Balkone, Verkleidungen, Garten- und Spielplatzeinrichtungen verwendet und beim Holzhausbau für beispielsweise Dach- und Deckenkonstruktionen eingesetzt. Auch im Innenausbau - für Wand- und Deckenverkleidungen, Türen, Bodendielen und Treppen - eignet es sich. Als Möbelholz ist die Douglasie sehr dekorativ.

Hölzer aus jüngeren Beständen finden in der Holzwerkstoffindustrie Verwendung. Es läuft fast ausschließlich in die Spanplattenindustrie und wird für die Mittellagen der Platten eingesetzt.

Lebensraum Douglasie

Beispielsweise die Zapfenwanzen (Gastrodes sp.) entwickeln sich auch in Douglasienzapfen und saugen an Samen und Nadeln. Die Larven der Nonne (Lymantria monacha) bevorzugen die Douglasiennadeln sogar gegenüber denen der Fichte. Der Fraß an der Douglasie resultierte aber in geringeren Puppengewichten.

In den Douglasienkronen finden sich im Winter fast keine Insekten. Die über das Dach des Waldes herausragenden Kronen sind zu unwirtlich. Überwinternde Vogelarten finden dort, im Gegensatz zu beispielsweise der Fichte, keine Nahrung. Auch im Sommer unterscheiden sich die Kronengemeinschaften. Während in Fichtenkronen mehr Spinnen zu finden sind, gibt es in den Kronen der Douglasie mehr Laufjäger.

Die stärker strukturierte Borke der Douglasie scheint sich positiv auf die Besiedlung durch Farne auszuwirken. Für Stratenwechsler, also Lebewesen deren Larven sich in der Krautschicht entwickeln und dann als erwachsene Tiere in die Strauch- und Baumschicht wechseln, ist sie eher nachteilig.

Arthropodenfauna auf Douglasie und amerikanischer Roteiche - Beitrag in: LWF-aktuell 45

Weiterführende Informationen zur Douglasie

- Die Douglasie - Perspektiven im Klimawandel - LWF Wissen 59

- Douglasie: Einfluss des Waldbaus auf die Schnittholzqualität - LWF aktuell 103

- Schäden in jungen Douglasienkulturen - Beitrag in: LWF-aktuell 66

- Robuste Amerikanerin - Beitrag in: LWF-aktuell 65

- Die Douglasie: Eine wirtschaftlich lohnende Baumart - Beitrag in: LWF-aktuell 65

- Vom Exoten zur Wirtschaftsbaumart - Beitrag in: LWF-aktuell 45