30.10.2025

Borkenkäferjahr 2025 - In vielen Teilen Bayerns heißt es durchatmen, aber mit Blick nach vorne - Blickpunkt Waldschutz 12/2025

von Cornelia Triebenbacher, Karin Bork, Tobias Frühbrodt, Andreas Hahn

Das Borkenkäfermonitoring 2025 der LWF zeigt erfreuliche Ergebnisse: Dank günstiger Witterung und engagiertem Forstmanagement gingen die Borkenkäferschäden in Bayerns Wäldern erneut deutlich zurück.

Wie gewohnt endete das Borkenkäfermonitoring 2025 der LWF in der letzten Septemberwoche. Günstige Witterung und gutes Management der Waldbewirtschafter führten heuer zum zweiten Mal in Folge zu sinkenden Borkenkäfer-Schadholzmengen. Im Vergleich zu den ersten neun Monaten des Jahres 2024 hat sich das Schadholzaufkommen durch Fichtenborkenkäfer in Bayern um mehr als die Hälfte reduziert und liegt derzeit bei rund 1,5 Millionen Festmetern (vgl. Abb. 1). Besonders in Nordbayern entspannt sich die Lage deutlich, während im Süden ein leichter Anstieg zu verzeichnen ist.

Abb.1: Schadholzmengen durch Fichtenborkenkäfer von 1991 bis Sept. 2025. Die 2025 gemeldeten Schadholzmengen bis zum 3. Quartal (schraffierte Säule) sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gesunken. Eine Einordnung der Populationsentwicklung des Buchdruckers ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend möglich, da die Meldung der Schadmengen des 4. Quartals noch aussteht. Trotz des bayernweit insgesamt positiven Trends ist zu beachten, dass regional (z.B. in Südbayern) seit zwei Jahren Zunahmen der Schadholzmengen auf (noch) niedrigem Niveau zu verzeichnen sind. Grafik: LWF

Ausgangslage im April 2025

Trotz höherer Niederschläge und damit besserer Wasserversorgung der Fichten waren die Entwicklungsbedingungen im Jahr 2024 für die Buchdrucker günstig (3. Generation und z. T. Anlage der 3. Geschwisterbrut bis in Höhenlagen von ca. 800 m ü. NN). Die durch Buchdrucker und Kupferstecher verursachten Schadholzmengen an Fichte gingen 2024 zwar um rund 30 % zurück, blieben jedoch weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Im Frühjahr 2025 stand also eine nach wie vor große Käferpopulation in den Startlöchern.

Schneebruch und Sturm verursachten im Winter 2024/2025 deutlich weniger Schadholz als in den Vorjahren. Dennoch kam es regional, v.a. in der Osthälfte Bayerns und im Alpenraum, zu Beginn des Winters zu erhöhtem Schadholzaufkommen infolge von Eisbruch. Wurde dieses Material nicht rechtzeitig aufgearbeitet, bot es sowohl dem Buchdrucker als auch dem Kupferstecher im Frühjahr ideale Brutbedingungen.

Hauptschwärmflug Ende April 2025

Die ersten Buchdrucker begannen mit den warmen Temperaturen Mitte April (KW 14/15) in den unteren bis mittleren Höhenlagen bis ca. 600 m ü. NN. zu schwärmen - insbesondere im Frankenwald, Spessart, südlichen Schwaben, entlang der Donau und im südlichen Niederbayern. Anflüge von mehr als 1.000 Buchdruckern pro Woche (Warnschwelle) wurden jedoch nur in wenigen Fallen registriert. Aufgrund der nach wie vor kühlen Nachttemperaturen wurden die notwendigen Temperaturen zur Aktivierung des Schwärmflugs unterschiedlich schnell erreicht. Der beginnende Schwärmflug verlief daher nicht so konzentriert und weniger intensiv als 2024, setzte im Vergleich zu den Jahren 2021 bis 2023 jedoch früh ein. Die seit März anhaltende Trockenheit ließ befürchten, dass die flachwurzelnden Fichten regional unter Trockenstress geraten und damit anfälliger für erste Borkenkäferangriffe werden.

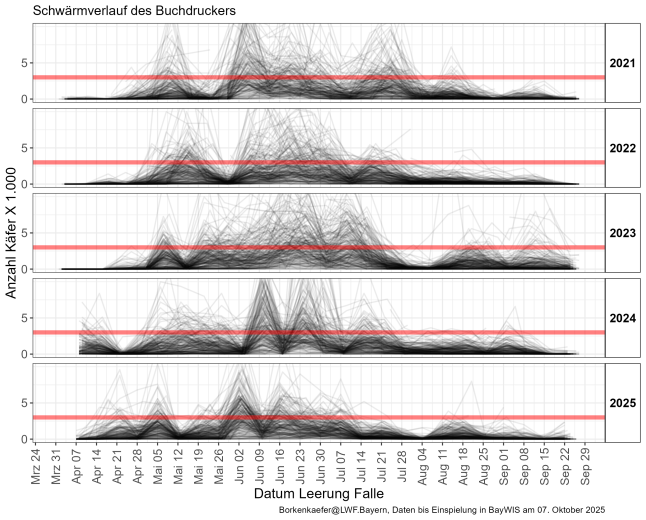

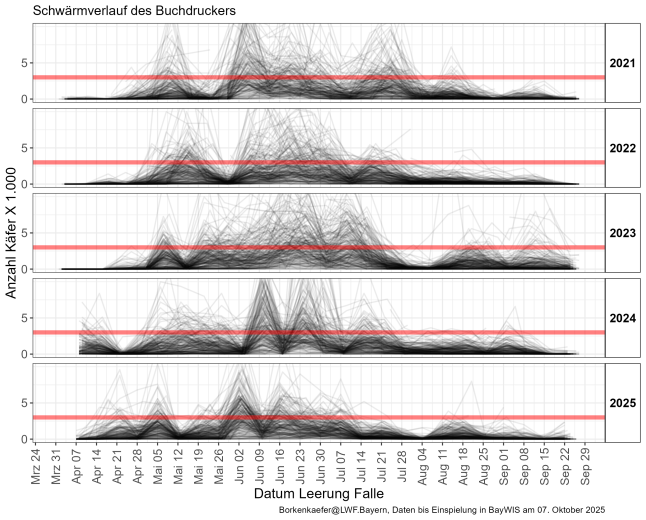

Der Hauptschwärmflug der Buchdrucker fand dann erst in der letzten Aprilwoche (KW 18) bayernweit und in allen Höhenlagen statt (vgl. Abb. 2). Die Schwerpunkte des Schwärmgeschehens lagen in Franken, Niederbayern und in Teilen des (nord-)westlichen Allgäu. Hier wurden über mehrere Wochen Fangzahlen über dem Schwellenwert von mehr als 3.000 Buchdrucker pro Falle (Gefährdungsschwelle) erfasst, der auf akutes Risiko für Stehendbefall hindeutet. Auch der Kupferstecher schwärmte dieses Frühjahr ungewöhnlich früh und so intensiv wie seit 2015 nicht mehr.

Mitte Mai kam es in nahezu allen Regionen unter 800 m ü.NN. zum erneuten Ausschwärmen der überwinternden Buchdrucker-Altkäfer zur Anlage einer Geschwisterbrut. Eine Ausnahme bildete Ostbayern: Dort war es im Mai unterdurchschnittlich kühl und die Schwärmaktivität dadurch auffällig niedrig.

Abb. 2: Die Schwärmverläufe der Buchdrucker in den Jahren 2021 bis 2025. 2025 flog der Buchdrucker zwar wieder auffällig früh, aber witterungsbedingt weniger synchron aus als in den Vorjahren. Die Fangzahlen fielen insgesamt deutlich geringer aus als noch 2024, insbesondere in der zweiten Sommerhälfte. Die rote Linie markiert die Schwelle von 3.000 Buchdruckern/Falle/Woche, ab der mit Stehendbefall gerechnet werden muss. Grafik: LWF

Anlage 2. Generation Juni

Anfang Juni waren bayernweit mit den frühsommerlichen Temperaturen die höchsten Anflugzahlen an den Borkenkäferfallen dieser Saison zu verzeichnen. Die Altkäfer nutzten Schönwetterfenster zwischen Regenphasen, um erneut zu schwärmen und Geschwisterbruten anzulegen. Der Ausflug der ersten Jungkäfer der früh angelegten Bruten begann Mitte Juni an Pfingsten, v.a. im Frankenwald, Spessart, südliches Schwaben, entlang der Donau und im südlichen Niederbayern. Der Hauptschwärmflug der ersten Jungkäfergeneration fand dann Ende Juni bayernweit bis in Höhen von 800 m ü. NN statt, in höheren Lagen begann er Anfang Juli. Im Vergleich zum Vorjahr flogen die Jungkäfer ca. eine Woche später aus, zu einem ähnlichen Zeitpunkt wie 2023. Die ausschwärmenden Jungkäfer trafen auf regional unterschiedlich gut mit Wasser versorgte Fichten. In Unterfranken war es sehr trocken, während südlich der Donau genügend Niederschläge fielen. Jedoch waren die Buchdruckerdichten vielerorts nach wie vor ausreichend hoch, um auch Fichten mit guter Wasserversorgung in großem Umfang erfolgreich befallen zu können.

Teils unwetterartige Gewitter im Juni führten in manchen Regionen - wie im Chiemgau und im Tegernseer Land - zu Hagelschäden sowie zu einzelnen Windwürfen in Fichtenbeständen. Weiterhin auffallend waren die anhaltend hohen Kupferstecher-Fangzahlen. Überdurchschnittlich viele Regentage im Juli ließen den Fichtenborkenkäfern nur wenige Zeitfenster zum Schwärmen. Warme Temperaturen führten jedoch zu einer zügigen Entwicklung der 2. Generationen.

Keine 3. Generation in höheren Lagen

Die früh bis Mitte Juni angelegte 2. Buchdruckergeneration verzögerte sich durch zwei verregnete Wochen vielerorts und flog somit größtenteils erst Mitte August zur Anlage einer 3. Generation aus. Die Ende Juni/Anfang Juli angelegte 2. Generation flog Ende August/Anfang September nur noch teilweise aus. Über 800 m NN verblieben die Jungkäfer mehrheitlich unter der Rinde und bereiteten sich bereits auf die Überwinterung vor. Geschwisterbruten und die bis in mittlere Lagen angelegte 3. Generation entwickelten sich bis Ende September zu späten Larven- bzw. ersten Puppenstadien. Es ist zu erwarten, dass sie sich vor den ersten tiefen Frösten noch zu fertigen Jungkäfern entwickeln und unter der Rinde überwintern. Die frühzeitige Entnahme solcher Überwinterungsbäume ist jetzt besonders wichtig!

Abb. 3: Borkenkäfermonitoring-Standorte mit mehr als 3.000 Buchdruckern je Falle und Woche im Betrachtungszeitraum von Anfang April bis Ende September. Je dunkler die Färbung, desto höher sind die Buchdruckerdichten und umso häufiger wurden die Schwellenwerte für Stehendbefall erreicht (dunkelste Rotfärbung: 12 Wochen). Grafik: LWF

Faktoren, die den Rückgang der Buchdruckerzahlen begünstigten

Die diesjährigen Fangzahlen waren in weiten Teilen Bayerns verhältnismäßig gering. Auch die gemeldeten Schadholzmengen durch Borkenkäfer sind auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau (ca. 50 % geringer als im selben Zeitraum im Vorjahr). In den bisherigen Käferhotspots in Nordbayern und im Bayerischen Wald war der Rückgang der Schadholzmengen noch deutlicher, im Süden Bayerns ist jedoch bei nach wie vor geringen absoluten Mengen eine kontinuierliche Zunahme der Schadholzmengen seit 2024 zu verzeichnen. Hier sollte das Geschehen auch im kommenden Jahr sehr gut beobachtet werden.

Wodurch erklärt sich der Rückgang der Buchdruckerpopulationen? Dies lässt sich nicht an einem einzelnen Faktor festmachen, sondern ist sicherlich die Folge von sich gegenseitig bedingenden Umständen:

- Zusammenspiel von günstiger Witterung und konsequentem Borkenkäfermanagement

- Aufarbeitung des Käferholzes über den Winter hinweg ("Sauber aus dem Winter") verringerte das Startpotential an Käfern deutlich; die gesamten Anflugzahlen der Elternkäfer war wesentlich geringer als 2024; zusammen mit den verzettelten Schwärmflügen war die Angriffsdichte insgesamt geringer.

- Holzmarkt mit guten Fichtenstammholzpreisen in Verbindung mit rascher Abfuhr von im Wald gelagertem Borkenkäferholz zum Teil schon innerhalb weniger Tage

- Zeitnahe Aufarbeitung gefundener Käferhölzer durch verfügbare Aufarbeitungskapazitäten (Unternehmer und eigene Waldarbeiter)

- Populationsbedingte Gründe: Bei Brutraumknappheit und zu hohen Brutdichten ist der Bruterfolg geringer, Nachkommen sind weniger vital; zusätzlich können sich in Regionen mit Buchdrucker-Massenvermehrungen natürliche Gegenspieler stark vermehren und so ebenfalls negativ auf das Buchdrucker-Vermehrungspotenzial einwirken. Allerdings reichen weder innerartliche Konkurrenz noch natürliche Gegenspieler alleine, um eine Massenvermehrung zu beenden!

Kupferstecher

Die Fangzahlen des Kupferstechers waren dieses Jahr außergewöhnlich hoch. In der Rückschau weisen nur die Jahre 2017 und 2019 vergleichbar hohe Fangzahlen auf. Die Schwerpunkte liegen insbesondere in Oberfranken, der östlichen Oberpfalz und südlich der Donau. Rein durch Kupferstecher verursachter Stehendbefall wurde aber kaum gefunden und gemeldet. Dies liegt unter anderem an der späten Sichtbarkeit des Befalls an stehenden Bäumen - meist erst, wenn der Kupferstecher bereits ausgeflogen ist. Andererseits tritt der deutlich kleinere Kupferstecher oftmals zusammen mit dem Buchdrucker auf, wodurch er wahrscheinlich oft auch im Geschehen übersehen wird. Anders als dem Buchdrucker reichen ihm schon Äste von wenigen Zentimetern Dicke, um sich erfolgreich fortzupflanzen.

Faktoren, die die aktuell hohen Kupferstecherdichten begünstigt haben:

- Große Mengen an Resthölzern aus der Buchdruckeraufarbeitung durch Schlagabraum und Astmaterial in den Rückegassen; dies gilt insbesondere für die Hauptschadensgebiete der vergangenen Jahre (v. a. Frankenwald)

- Nicht aufgearbeitetes, bruttaugliches Material aus Schneebruch- und Sturmschäden (Oberbayern/Schwaben)

- Abiotische Vorschädigungen durch Hagelschäden, Trockenstress und Niederschlagsdefizite: im Frühjahr gab es in Bayern Trockenstress; von vermindertem Harzdruck profitiert v. a. der Kupferstecher

- Hohe Vermehrungsrate von 3 Generationen mit Geschwisterbruten in 2023 und 2024

Sauber in den Winter – Jetzt Überwinterungsbäume suchen

Überwinterung unter und in der Rinde

Der Herbst und der Frühwinter sind wichtige Zeitfenster für eine effektive Borkenkäferbekämpfung, da der größte Teil der Buchdrucker in unseren Breiten unter bzw. in der Rinde überwintert (d. h. > 70%; vgl. Waldschutz-Info 02/2024) und nicht im Boden. Dabei bleiben sie entweder im Brutbild, verkriechen sich in tiefere Schichten der Borke oder es werden neue Bäume aufgesucht. Dort legen die Buchdrucker dann kurze, wellenartig geformte Überwinterungsgänge an. Diese Überwinterungsbäume gilt es in den kommenden Wochen zu finden und aus dem Wald zu fahren. Sie sind aktuell erkennbar durch herabfallende Rinde (bei zum Teil noch grüner Krone), Nadelverfärbung und -verlust sowie Spechtabschläge.

Kein Entwicklungsstopp im Winter

Die zeitnahe Entnahme ist wichtig, denn junge Entwicklungsstadien (Larve, Puppe) und Jungkäfer entwickeln sich auch im Spätherbst und Winter bei Temperaturen > 8 °C weiter. Erreichen sie dabei das Erwachsenenstadium, sind sie weitestgehend frostunempfindlich. Außerdem löst sich nach den ersten Frösten vermehrt die Rinde der Überwinterungsbäume ab. Die fertig entwickelten Käfer verbleiben dann in der abgefallenen Rinde oder ziehen sich an milden Tagen aktiv in die Bodenstreu zurück und entziehen sich damit einer weiteren Entnahme. Das ist unbedingt zu vermeiden.

Befallsbaum oder Dürrständer?

Vor der Fällung lohnt sich ein stichprobenartiger Blick unter und vor allem in die Rinde: Ist der Befall zu alt und sind alle Buchdrucker bereits ausgeflogen, dann kann der Baum aus Waldschutzsicht im Bestand verbleiben. Brechen Sie dabei die Rinde auf, denn Käfer ziehen sich auch in tiefere Zwischenschichten zurück.

Die aufgearbeiteten Überwinterungsbäume machen den Unterschied

Durch konsequente Aufarbeitung der Überwinterungsbäume in den kommenden Monaten, möglichst bis zum ersten starken Frost, können Sie effizient die Buchdruckerdichte absenken. Je früher Sie Überwinterungsbäume erkennen und aus dem Bestand entfernen, desto wirksamer ist die Maßnahme. Nur so kann ein Großteil der Buchdrucker aus dem System abgeschöpft werden, um mit einer möglichst geringen Ausgangspopulation in die neue Saison zu starten. Im Zweifelsfall kann eine übersehene befallene Fichte mit überwinternden Buchdruckern im Frühjahr zum Befall von 20 weiteren Bäumen führen.

Gehen Sie daher auf die Suche: Jeder Überwinterungsbaum zählt.

Kupferstecher im Blick behalten

Wenn sich Fichten von oben herab rot verfärben oder auch nur ein Teil der Krone abstirbt, ist es sinnvoll, mehrere solcher Bäume zur Probe zu fällen. Suchen Sie diese besonders in geschwächten, vorgeschädigten Beständen (Hagel, Trockenheit, Schneebruch- und Sturmschäden) und jüngeren Fichtenbeständen. Schauen Sie unter und in die Rinde und kontrollieren Sie diese auf Befall mit Kupferstecher. Bei Befall alle zeichnenden Bäume zügig einschlagen und noch vor den ersten starken Frösten im Frühwinter abfahren. Sammeln Sie auch Resthölzer, Kronenmaterial und Schlagabraum bestenfalls ein und fahren es ab. Kupferstecher nehmen Äste bereits ab 2 cm Durchmesser als Brutraum an.