Waldklimastationen

Frühjahr 2025 – sonnig und trocken - LWF aktuell 153

von Dr. Lothar Zimmermann und Dr. Stephan Raspe

Niederschlag – Temperatur – Bodenfeuchte

Zwar war die Witterung im April wieder wechselhaft – aber nicht rasch innerhalb eines Tages – sondern periodenweise im Verlauf des Monats. Insgesamt war er deutlich wärmer, trockener und sonnenscheinreicher als gewohnt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

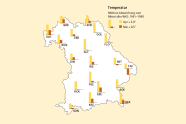

Abb. 1a: Absolute Abweichung der Lufttemperatur vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den Waldklimastationen (© LWF)

Zum Monatsersten gab es noch einige Schauer, bevor Hochdruckeinfluss eine fast zweiwöchige trockene Periode mit sommerlichen Lufttemperaturen, teilweise über 20°C, einläutete. In der ersten Woche herrschten in klaren Nächten aber noch leichte bis mäßige Fröste. Am Morgen des 7.4. wurde an der WKS Dinkelsbühl als tiefste Lufttemperatur -7,5°C gemessen (WKS-Mittel: -5,4°C). Nur lokal, zumeist in Südostbayern, gab es kleinere Schauer. Bei niedriger Luftfeuchte und teils windigen Verhältnissen traten hohe tägliche Verdunstungsraten auf, wodurch die Waldbrandgefahr stieg. Zu einem großen Waldbrand kam es dann nicht in Bayern, sondern in Südtirol, wo es am Montoni-Berg auf 100 ha brannte. Eine beschleunigte Vegetationsentwicklung zeigte sich an der Apfelblüte, die den Vollfrühling einläutete und zum 16.4. zehn Tage vor dem vieljährigen Mittel begann. Zum 18.4. stellte sich die Wetterlage dann um: Ein Tief brachte schauerartige, teils länger anhaltende Regenfälle und vorübergehend eine deutliche Abkühlung. An einigen WKS in den Mittelgebirgen und Alpen wurden knapp 20 l/m² gemessen. Andernorts blieb der Niederschlag aus. Längere trockene Phasen mit Sonnenschein wechselten sich mit zeitweiligen Regenfällen ab. Als Spitzenwert wurde am 23.4. an der WKS Kreuth 30,3 l/m² gemessen. Die wechselhafte Witterung hielt bis zum letzten Aprilwochenende an. Dann setzte sich unter Hochdruck sonniges und teils frühsommerlich warmes Wetter durch und hielt bis zum Monatsende an (DWD 2025).

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Entwicklung der Bodenwasservorräte im gesamten durchwurzelten Bodenraum in Prozent zur nutzbaren Feldkapazität. (© LWF/LWF-Brook90)

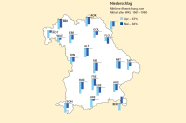

Insgesamt lag der April mit 10,2°C deutlich über dem langjährigen Mittel 1961–90 (+3,2°). Der Monat reihte sich damit unter die sieben wärmsten Aprilmonate seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881 ein. Mit 23,9 l/m² regnete es sehr wenig (- 66%) - Platz 4 der trockensten Aprilmonate seit 1881. Besonders trocken mit teils weniger als 10 l/m² blieb es in Oberbayern. Die Bodenwasserspeicher nahmen an den meisten Fichten-WKS kontinuierlich ab, während die Abnahme an den Laubwald-WKS durch die fehlende Belaubung gering blieb. Am Ende des Monats lagen aber alle WKS noch über 70% der nutzbaren Feldkapazität, so dass eine gute Wasserversorgung gegeben war (Abbildung 2). Die Sonne schien mit 243,9 Stunden (+59%) deutlich länger als im langjährigen Mittel, so dass Platz 5 der

sonnenreichsten Aprilmonate seit 1951 erreicht wurde (DWD 2025). Das hydrologische Winterhalbjahr (November 2024 bis April 2025) zählte mit 264 l/m² bayernweit zu den 14 trockensten seit 1881 (-34% zum Mittel 1961–90) – schlecht für die Grundwasserneubildung.

sonnenreichsten Aprilmonate seit 1951 erreicht wurde (DWD 2025). Das hydrologische Winterhalbjahr (November 2024 bis April 2025) zählte mit 264 l/m² bayernweit zu den 14 trockensten seit 1881 (-34% zum Mittel 1961–90) – schlecht für die Grundwasserneubildung.

Die wechselhafte Witterung setzte sich auch im Mai fort: Die Palette reichte von sommerlicher Wärme und kühlen Winden hin zu nächtlichen Frösten bei steigender Niederschlagsaktivität.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1b: Prozentuale Abweichung des Niederschlags vom langjährigen Mittel 1961–1990 an den Waldklimastationen. (© LWF)

Zum 1. Mai gab es bestes Feiertagswetter: Unter Hochdruckeinfluss war es verbreitet sonnig und trocken bei frühsommerlichen Lufttemperaturen. Nur zwei Tage später herrschte Tiefdruckeinfluss mit gewittrigen Schauern sowie teils ergiebigen Regenfällen vor. Gleichzeitig floss aus Norden kältere Luft ein. In der restlichen Dekade wurden die Niederschläge allmählich geringer und die Sonne kam wieder zum Vorschein. In der zweiten Dekade wurde es unter Hochdruckeinfluss wieder beständiger bei steigenden Lufttemperaturen, mit gewittrigen Schauern an den Alpen. Bei klaren Nächten gab es lokal Luft- wie Bodenfrost. Noch am 9.5. wurden an den WKS Goldkronach und Flossenbürg Tiefsttemperaturen bis fast -3,0°C gemessen. Zur Monatsmitte wurde es wieder unbeständig und zeitweise fiel Regen. Diese wechselhafte Witterung hielt bis Ende Mai an. Gleichzeitig blieb es mäßig warm, sodass lokale Frostereignisse auch noch in der letzten Woche auftraten, bspw. an den WKS Altdorf, Flossenbürg und Goldkronach, wo bis -2,5 °C gemessen wurden. Die Vegetation entwickelte sich aber weiter fort. Bodenwasser war nach wie vor ausreichend vorhanden, obwohl nun durch zunehmende Belaubung auch an den Laubwald-WKS der Bodenwasservorrat stärker abnahm. Die unterdurchschnittlichen Lufttemperaturen sorgten für geringe Verdunstungsraten. Die Blüte des Schwarzen Holunders, als Beginn der phänologischen Phase des Hochwassers, begann zum 21. Mai fünf Tage früher als im vieljährigen Mittel. Erst die beiden letzten Maitage brachten wieder frühsommerliche Temperaturen (WKS Mittel Tmax: 27,0°C).

Im Mai 2025 gab es mit 55,5 l/m² 39% weniger Niederschlag als im langjährigen Mittel 1961–90. Die Sonne schien mit 233,2 Stunden ein Fünftel mehr als üblich. Zugleich war der Mai mit einer Durchschnittstemperatur von 12,2 °C (+0,5°) nur etwas wärmer als im Mittel 1961–90. Im Vergleich zum aktuellen Periode 1991–2020 verzeichnete er sogar eine negative Abweichung von -0,7° (DWD 2025).

Das Frühjahr im Überblick

Im Frühjahr 2025 erreichte die Lufttemperatur 9,3 °C (+2,1°C im Vergleich zum Mittel 1961–90) – somit lag es auf Platz 11 der wärmsten Frühjahre seit 1881. Mit 660,6 Stunden war es auch ein sehr strahlungsreiches Sonnenfrühjahr (+49% zum Mittel 1961–90, Platz 6 seit 1951). Noch dramatischer war es beim Niederschlag: mit 113,4 l/m² fiel nur knapp die Hälfte des langjährigen Niederschlags (-49%). Weniger Niederschlag in den Frühjahrsmonaten gab es seit 1881 nur 1934 (110,4 l/m²). Verlängert man das Frühjahr noch um den Februar, so zeigt sich auch für diesen Zeitraum die besondere Niederschlagsarmut: 1934: 125,6 l/m², 2025: 140,3 l/m²). Die Trockenheit hatte eine erhöhte Waldbrandgefahr zur Folge: die Anzahl der Tage mit den beiden höchsten Stufen des DWD-Waldbrandgefahrenindex (≥ 4) lag seit Anfang März bis Ende Mai 2025 deutlich über dem langjährigen Mittel 1991–2020. Zu kritischen Wassergehalten kam es nur auf geringmächtigeren Waldböden mit geringem Bodenwasserspeicher – besonders in Unterfranken. Die Füllung der Bodenwasserspeicher reichte oft noch für eine gute bis ausreichende Wasserversorgung aus. Der frühe Beginn dieser niederschlagsarmen Periode bei niedrigen Temperaturen im Februar, die Blattentfaltung der Buche erst Mitte April, kurze Tageslängen zu Beginn der Periode sowie unterdurchschnittliche Lufttemperaturen im Mai führten oft nur zu geringeren Verdunstungsverlusten. Die Bäume waren daher meist gut bis ausreichend mit Wasser

| Waldklimastationen | Höhe ü. NN [m] | April 2025 Temp. [°C] | April 2025 NS [l/m²] | Mai 2025 Temp. [°C] | Mai 2025 NS [l/m²] |

|---|---|---|---|---|---|

| Altdorf (ALT) | 406 | 11,0 | 19 | 11,9 | 32 |

| Altötting (AOE) | 415 | 10,3 | 29 | 11,7 | 57 |

| Bad Brückenau (BBR) | 812 | 6,8 | 16 | 10,5 | 31 |

| Berchtesgaden (BER) | 1500 | 6,0 | 53 | 7,7 | 198 |

| Dinkelsbühl (DIN) | 468 | 8,6 | 24 | 11,7 | 40 |

| Ebersberg (EBE) | 540 | 9,6 | 24 | 11,5 | 57 |

| Ebrach (EBR) | 410 | 9,4 | 20 | 11,7 | 45 |

| Flossenbürg (FLO) | 840 | 7,8 | 43 | 9,5 | 40 |

| Freising (FRE) | 508 | 10,9 | 6 | 12,3 | 41 |

| Goldkronach (GOL) | 800 | 7,9 | 36 | 9,1 | 55 |

| Höglwald (HOE) | 545 | 10,4 | 7 | 12,1 | 43 |

| Kreuth (KRE) | 1100 | 7,3 | 52 | 9,4 | 153 |

| Mitterfels (MIT) | 1025 | 7,5 | 41 | 8,9 | 53 |

| Riedenburg (RIE) | 475 | 9,9 | 9 | 12,2 | 25 |

| Rothenkirchen (ROK) | 670 | 7,6 | 21 | 10,1 | 32 |

| Rothenbuch (ROT) | 470 | 10,0 | 30 | 12,3 | 65 |

| Sonthofen (SON) | 1170 | 6,7 | 42 | 9,1 | 137 |

| Taferlruck (TAF) | 770 | 7,3 | 33 | 8,2 | 69 |

| Würzburg (WUE) | 330 | 10,7 | 34 | 13,2 | 52 |

Literatur

- DWD (2025): Monatlicher Klimastatus Deutschland Dezember 2024 und Januar 2025

Beitrag zum Ausdrucken

Weiterführende Informationen

Autoren

- Dr. Lothar Zimmermann

- Dr. Stephan Raspe