LWF Wissen 89

Die Roteiche im Bayerischen Staatswald

von Sebastian Höllerl, Anton Frieß, Heinz Utschig, Hubert Droste, Simon Hösch, Georg Dischner, Fabian Mainardy, Axel Reichert, Jonas Duscher, Alexander Schnell, Walter Faltl

Vorkommen der Roteiche im Bayerischen Staatswald

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 1: Verteilung der Roteiche auf Flächen der BaySF in Oberschicht (grün), Zwischenschicht (orange) und Verjüngungsschicht (violett). Die Punkte sind zur Sichtbarkeit flächenmäßig deutlich vergrößert dargestellt. Abbildung: A. Schnell, BaySF

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 2: Flächenanteile der Roteiche nach Altersklassen mit je 20 Jahren (I – IX).

Bedeutung der Roteiche bei den Bayerischen Staatsforsten

Großes Wuchspotenzial

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 3: Eine der dicksten Roteichen des Bayerischen Staatswaldes. Foto: B. Schwab

Hilfreicher Gast im Klimawandel

Im Hinblick auf den Aufbau eines künftigen gemischten Klimawaldes weist die Roteiche einige klare Vorteile auf. Ihre Prognose im Klimawandel ist grundsätzlich positiv. Die europäische Klimanische der Roteiche überschneidet sich mit der Klimahülle Bayerns in den wärmeren Regionen und wie bei unseren heimischen Eichenarten nimmt die Standortseignung der Roteiche im Klimawandel bis zu einem gewissen Grad zu. Damit stellt auch die Roteiche in den trocken-warmen Gebieten Bayerns künftig eine verhältnismäßig risikoarme Option dar (Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 2020).

Darüber hinaus ist die Roteiche bisher wenig anfällig gegenüber einem Schädlingsbefall. In Phasen der Massenvermehrung können zwar auch Schäden durch die Eichenfraßgesellschaften entstehen, die Roteiche ist jedoch weniger von diesen Insekten betroffen als heimische Eichenarten (Wald und Holz NRW 2022). Aufgrund ihres sehr raschen Jugendwachstums eignet sie sich zur Wiederaufforstung von Schadflächen, auch wenn sich diese auf nährstoffreichen Standorten mit sehr wüchsiger Begleitvegetation befinden. Die Summe dieser Eigenschaften macht die Roteiche gerade in Zeiten der sich verschärfenden Klimaveränderungen zu einer nützlichen Mischbaumart für die Bayerischen Staatsforsten und erweitert damit die Baumartenpalette.

Waldbauliche Behandlung der Roteiche bei den Bayerischen Staatsforsten

Anfangs bildet die Roteiche eine Pfahlwurzel, die sich später zu einem dichten Herzwurzelsystem entwickelt. Sie hat ein relativ breites Standortsspektrum, wächst dabei sowohl auf basenreichen als auch auf sauren Standorten, aber auf Böden mittlerer Basenausstattung (bei ausreichender Wasserversorgung) am besten(Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft 2020). Sie toleriert auch stau- oder grundwassergeprägte Standorte, erschließt dabei aber anders als die heimischen Eichenarten die stau- oder grundwassergeprägten Bodenhorizonte nur schwach. Auf stark tonigen und staunassen Böden bildet die Roteiche eher ein sehr flaches Wurzelsystem, wodurch sie dort windwurfgefährdet sein kann. Beim nicht standortsgerechten Anbau auf Grenzstandorten (nährstoffarm und trocken oder wechselfeucht) kann es zur sogenannten »Zimtscheibe«, einem Pilzbefall kommen, der zur Holzentwertung führt. Deshalb ist die Roteiche nicht als Ersatzbaumart für die heimischen Eichen zu sehen, sondern als ergänzende Mischbaumart.

Die waldbauliche Behandlung der Roteiche im Bayerischen Staatswald hat im Rahmen einer integrativen Bewirtschaftungsstrategie das Ziel, stabile strukturreiche Mischbestände mit gewissen Roteichenanteilen zu entwickeln (gruppen- bis kleinbestandsweise Einbringung, z. B. auf Kalamitätsflächen). Das Produktionsziel ist starkes hochwertiges Stammholz. Die Bestandsbegründung erfolgt meist durch Pflanzung mit 3.300 bis 4.400 Stück je Hektar im Sortiment 1+ 0 oder 2+ 0 inkl. Nebenbestand. Die Qualität der Roteiche profitiert deutlich von einer dienenden Baumart zur Schaftreinigung. Auch die Saat auf Freiflächen ist eine Option zur Einbringung der Roteiche auf Schadflächen in Folge von Kalamitäten. Praktische Erfahrungen hierzu bestehen bereits im Frankenwald, die im weiteren Verlauf des Beitrages explizit erläutert werden. Die Roteiche weist ein sehr rasches Jugendwachstum auf und übertrifft hierbei die heimischen Eichen und Buchen deutlich (Vor & Lüpke 2004).

Eine Besonderheit der Baumart Roteiche ist ihr ausgeprägter Phototropismus, infolgedessen es zu einem zum Licht ausgerichteten Höhenwachstum kommt. Dies kann häufig zu Stammkrümmungen führen. Nachdem eine hohe Vitalität bei der Roteiche nicht immer mit einer hohen Qualität einhergeht, ist die rechtzeitige Sicherung einer ausreichenden Zahl (100 – 150 je ha) gut geformter Kandidaten im Rahmen der Jungbestandspflege entscheidend. Dies erfolgt durch eine extensive Entnahme von Grobformen.

In der anschließenden Jung- und Altdurchforstung werden (50 –) 100 Z-Bäume regelmäßig mit bemessenen Eingriffen gefördert. Aufgrund des Phototropismus und einer gewissen Neigung zur Wasserreiserbildung müssen die Roteichen bei Durchforstungen sehr gleichmäßig freigestellt werden. Die Eingriffe dürfen nicht zu stark geführt werden und sollten der bewährten Faustregel: »Früh, mäßig, oft« folgen. Hierbei werden die Kronen systematisch ausgebaut und der Nebenbestand erhalten. Über eine lange Phase der Auslesedurchforstung werden Roteichenbestände stetig und ohne abrupte Eingriffe hin zu einer zielgemäßen Ausreifung einer begrenzten Anzahl starker und wertvoller Alteichen (50 bis 60 je ha) weiterentwickelt. Zusätzlich werden nach Möglichkeit Biotopbäume und Totholz als Strukturelemente angestrebt bzw. erhalten. Unter Erhaltung eines ausreichenden Anteils an Mischbaumarten und eines für die Schaftqualität und das Bestandesinnenklima pfleglichen Nebenbestandes wird so eine ausreichende Massenleistung der Bestände mit einer entsprechend hohen Wertleistung erreicht. Es wird auf Zielstärken von 60 bis 80 cm BHD bei guter Sägeholzqualität hingearbeitet.

Große Bedeutung genetisch hochwertiger Erntebestände

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 4: Erntebestand der Roteiche am Forstbetrieb Zusmarshausen mit ausgelegten Erntenetzen. Foto: A. Ludwig

Schlaglichter aus verschiedenen Forstbetrieben: Eine unechte Zeitreihe

Der folgende Abschnitt stellt ein Mosaik an praktischen Erfahrungen mit der Roteiche im Bayerischen Staatswald dar, in dem ein Querschnitt von der Saat / Pflanzung über die Durchforstung bis hin zur Ernte aufgezeigt wird. Die Erfahrungen stammen dabei von Forstbetrieben der Bayerischen Staatsforsten aus verschiedenen Wuchsgebieten.

Saat auf Freifläche im Frankenwald

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 5: Luftaufnahme einer Saatfläche im Frankenwald. Foto: F. Mainardy

Die Gefahr des Verjauchens auf schweren, wasserstauenden Böden besteht auch bei der Roteiche und ist bei der Standortswahl besonders zu berücksichtigen. Um eine Erosion des nährstoffreichen Feinmaterials im gelockerten Oberboden sowie ein Auswaschen des Saatgutes zu verhindern, sind die Saatrillen in steileren Hanglagen nach Möglichkeit quer zum Hang anzulegen. Aufgrund der flächendeckenden Verbreitung von Schwarzwild im Frankenwald ist auch bei der Roteiche ein Schutz durch Zäunung notwendig. Kleinflächige Versuche ohne Schutz wurden nahezu vollständig vom Schwarzwild vernichtet.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 6: Saatfläche im Frankenwald. Foto: F. Mainardy

Damit stellt die Roteiche eine vielversprechende Option für die Wiederaufforstung der Kalamitätsflächen im Frankenwald dar. Ihre schnelle Jugendwachstumsphase, ihre Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Bodenverhältnisse sowie ihre vergleichsweise geringen Ansprüche an das Klima machen sie zu einer klimaresistenten und wirtschaftlich interessanten Alternativbaumart. Auf den schwach nährstoffversorgten Frankenwaldstandorten ist sie auch eine wichtige Alternative zu anspruchsvolleren klimatoleranten Edellaubhölzern, die aufgrund des zu hohen Nährstoffbedarfs nicht in Frage kommen. Die Roteiche kann somit einen wertvollen Beitrag zur Wiederbestockung und späteren nachhaltigen Waldbewirtschaftung im Frankenwald leisten.

Geheimtipp für unkrautwüchsige Standorte und Käferlöcher am Forstbetrieb Kaisheim

Auf der Hälfte der Fläche beeinflussen problematische Standortsverhältnisse das betriebliche und waldbauliche Vorgehen am Forstbetrieb Kaisheim. Auf den wechseltrockenen bzw. wechselfeuchten und zumeist nährstoffkräftigen Tonböden stellt sich oft sehr früh eine ausgeprägte Begleitvegetation aus Brombeere und Grasfilz mit hohem Konkurrenzpotenzial ein. Umso wichtiger ist eine gute Auswahl der zu pflanzenden Baumarten hinsichtlich ihrer standörtlichen und waldbaulichen Eignung. Eine wertvolle Alternative stellt hierbei die Roteiche dar, die durch ihre hohe Standortsamplitude und der aufgrund ihres späten Laubaustriebs geringen Spätfrostgefährdung einen weiten Einsatzbereich ermöglicht. Sie toleriert auch wasserbeeinflusste Standorte und verzeichnet dort immer noch eine gute Wuchsleistung und hohe Anwuchserfolge, sofern der Wassereinfluss nicht zu stark ist. Ihre volle Wuchskraft zeigt sie jedoch auf gut wasser- und nährstoffversorgten Lehmböden.

Aufgrund des raschen Jugendwachstums sind die Kulturen im Regelfall bereits nach drei Jahren gesichert und auch die bis dahin erforderliche Begleitwuchsregulierung hält sich in Grenzen. Das Ausgrasen ist meist nur ein- bis zweimal erforderlich und erübrigt sich auf einzelnen Flächen sogar ganz. Aufgrund der im Vergleich zu den heimischen Eichenarten höheren Schattentoleranz eignet sich die Roteiche gut für einen kleinflächigeren Einsatz. Am Forstbetrieb Kaisheim wird sie deshalb bereits ab einer Flächengröße von 0,15 Hektar als Mischbaumart beispielsweise in Käferlöcher eingebracht.

Einen enormen Vorteil stellt die Wuchskraft und breite Standortsamplitude der Roteiche im Jugendstadium auch bei der Nachbesserung missglückter Kulturflächen auf schwierigen Standorten dar. Durch die Möglichkeit zur kleinflächigen Einbringung und ihr rasches Jugendwachstum schließt sie schnell zu den bereits etablierten Baumarten auf und schafft somit einen zügigen Bestandesschluss.

Laubholzkomponente und Waldbrandschutzstreifen im Nürnberger Reichswald

Der Grundstein für heutige Roteichen-Jungdurchforstungen im Raum Nürnberg wurde durch das Reichswaldunterbauprogramm gelegt. Von 1983 bis 2003 hatte die damalige Bayerische Staatsforstverwaltung mehrere Millionen Laubbäume mittels Saat und Pflanzung in die Kiefernwälder um Nürnberg und Erlangen eingebracht. Neben der Traubeneiche und Rotbuche kam auch der Roteiche eine bedeutende Rolle zu. Man versprach sich hierbei neben einer ökologischen Verbesserung der Standorte u. a. eine gewisse Schutzwirkung gegen potenzielle Waldbrände. Durch die Erhöhung des Laubholzanteils in Kiefernbeständen wird das Waldbrandrisiko gesenkt. Laubbäume enthalten im Sommer bis zu einem gewissen Grad mehr Feuchtigkeit als Nadelbäume, das Waldinnenklima ist kühler und feuchter, die Wasserspeicherkapazität des Bodens höher, die Windgeschwindigkeit reduziert. Eine Verjüngung aus Laubbäumen im Unterwuchs ist weniger brandgefährdet als reine Nadelstreu (Kaulfuß 2011, Held et al. 2023).

Im Rahmen des Unterbauprogramms wurden auch Kiefern-Altdurchforstungen mit Roteiche unterbaut. Daher fristen die Roteichen, die eine gewisse Schattentoleranz in der Jugend aufweisen, oft heute noch ihr Dasein unter einem Kiefernschirm. Auf den nährstoffarmen Standorten ist das Wachstum deutlich eingeschränkt. Die Roteichen sind heute 30 bis 35 Jahre alt und 6 bis 8 Meter hoch. Da die Roteiche zumeist gruppenweise eingebracht wurde, bedurfte es bislang keiner Mischwuchsregulierung. Vitalitätseinbußen in der Kiefer führen heute oft zu zwangsbedingtem Einschlag und einer Rücknahme des Kiefernschirms. Bei den jungen Roteichen zeigt sich aufgrund der Lichtwendigkeit häufig ein unschnüriges Wachstum. Trotzdem finden sich in den stammzahlreichen RoteichenUnterbauten bei einer nachfolgenden Schlagpflege ausreichend Exemplare mit annehmbarer Qualität.

Gutes Wachstum und gute Stammholzqualitäten an den Forstbetrieben Wasserburg und Zusmarshausen

Am Forstbetrieb Wasserburg wurde die Roteiche seit den 60er Jahren etwas intensiver angebaut. In die jetzt 40 bis 60-jährigen Bestände ist sie häufig in Mischung mit Eiche, Buche, Japanlärche oder Douglasie eingebracht. Die Qualität des Pflanzmaterials war gut, zwei Bestände sind auch als Erntebestände durch das Amt für Waldgenetik (AWG) anerkannt.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

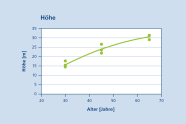

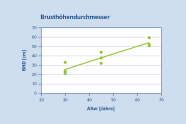

Abb. 7: Entwicklung von Höhe und BHD über dem Alter gemäß Probemessungen in Beständen am Forstbetrieb Wasserburg.

Aufgrund der Lichtwendigkeit der Roteiche wird am Forstbetrieb Wasserburg darauf geachtet, dass sie den „Kopf frei“ hat. Die Durchforstung wird in Form der Ausledurchforstung geführt. Ab einer Oberhöhe von 15 m erfolgt die Förderung von ca. 100 Elitebäumen durch die Entnahme von 1 bis 2 Bedrängern. Diese Freistellung ist stärker als bei der heimischen Stieleiche üblich. Ab einem Alter von 60 Jahren werden nurmehr 60 bis 80 Elitebäume gefördert. Eine Zielstärke von 70 cm ist im Alter von 80 bis 100 Jahren zu erwarten.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 7: Entwicklung von Höhe und BHD über dem Alter gemäß Probemessungen in Beständen am Forstbetrieb Wasserburg.

Auch ältere Roteichenbestände sind am Forstbetrieb zu finden. Sie gehen auf Anbauversuche zu Beginn des 20. Jahrhunderts zurück und sind durch Ankäufe aus dem Großprivatwald in das Eigentum des Staates gekommen. In der jüngeren Vergangenheit hat sich die Roteiche bei der Wiederbestockung von Sturmschadensflächen (Wiebke, Lothar, etc.) bewährt, wo sie aufgrund ihrer Robustheit und raschem Jugendwachstum ähnlich wie in Kaisheim auch auf verwilderten Flächen zum Einsatz kam. Beim aktuellen Waldumbau ist die Roteiche eine bewährte und wertvolle Ergänzung sowohl zum Edellaubholz als auch zu den heimischen Eichen.

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 8: Roteiche am Forstbetrieb Zusmarshausen mit großer Wuchsleistung und Stammholzqualität. Foto: H. Droste

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 9: Roteichenstamm mit einem Erlös von 594 €/fm aus dem Forstrevier Glöttweng mit Revierleiter Hermann Ripka. Foto: H. Stocker

Naturschutzfachliche Bedeutung

Zoombild vorhanden

Zoombild vorhanden

Abb. 10: Der Hirschkäfer kann auch die Roteiche als Brutsubstrat nutzen. Foto: A. Reichert

Mykorrhiza-Pilze leben in gleicher Weise wie an der Stiel- und Traubeneiche in Symbiose mit der Roteiche, der Eichenmilchling ist hierfür ein Beispiel. Auch für substratspezifische, lignicole Pilze der heimischen Eichenarten, beispielsweise den Tropfenden Schillerporling oder den Eichen-Feuerschwamm, bietet die Roteiche einen Lebensraum. Hingegen sind die Auswirkungen des verhältnismäßig schlecht zersetzbaren Laubs auf die Vielfalt der Bodenvegetation umstritten, dies kann allerdings auch stark von Artenvorkommen in der Umgebung, Störungen oder dem Bestandesgefüge, etc. überlagert sein (Nagel 2015). Entscheidend ist, dass der Anbau nicht großflächig und nicht im Reinbestand erfolgt.

Zukunftsperspektiven: Mehr Chancen als Risiken

In der Gesamtbetrachtung bietet die Roteiche in Zeiten des Klimawandels mehr Chancen als Risiken. Insbesondere als Mischbaumart ist sie eine lohnende Ergänzung beim Waldumbau hin zu einem resilienten Klimawald und trägt ihren Teil zur Sicherung des Laubholzanteils bei. Vor allem das schnelle Jugendwachstum, die Fähigkeit, widrige Verhältnisse schnell zu überwinden und das daraus resultierende Potential von Kulturen und Saaten, gerade unter Freiflächenbedingungen, ist ein großer Vorteil bei der Wiederaufforstung kalamitätsbedingter Kahlflächen oder Lücken.

Nicht nur aufgrund der klimatischen Veränderungen wird die Roteiche in Zukunft bei den Bayerischen Staatsforsten in bemessenem Umfang eine zunehmende Rolle spielen. Denn sie stellt aufgrund ihrer Trockenresistenz und ihrer eher bescheidenen Nährstoffansprüche eine sinnvolle Ergänzung der Baumartenpalette dar, zumal sie sich gut mit weiteren Lichtbaumarten mischen lässt.

Die Roteiche kann als ein Baustein im Umbau zu klimaresilienten Wäldern einen Beitrag leisten, die verschiedenen ökosystemaren Funktionen des Waldes, einschließlich der Naturschutzfunktionen, zu erhalten. Voraussetzung hierfür ist, dass der Anbau nicht großflächig und nicht in Reinbeständen erfolgt, was bei den Bayerischen Staatsforsten nicht der Fall ist.

Literatur

- Bauer, F. (1955): Ertragstafel Roteiche. In: Schober (Hrsg.) (1987): Ertragstafeln wichtiger Baumarten. Dritte, neubearb. u. erw. Aufl. (1. Aufl. 1975). J.D. Sauerländer’s Vlg. Frankfurt a.M.: 26-28

- Bayerische Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (Hrsg.) (2020): Praxishilfe Klima-Boden Baumartenwahl Band II, Freising, 124 S.

- BaySF (2023): Waldbauhandbuch Bayerische Staatsforsten: Pflanzung im Bayerischen Staatswald

- Held, A.; Pronto, L.; Hengst, Y.; Bormann, F. (Hrsg.) (2023): Resilienz durch Waldbrandprävention im forstwirtschaftlichen Management, Praxisleitfaden, 50 S.

- Kaulfuß, S. (2011): Waldbauliche Maßnahmen zur Waldbrandvorbeugung. http://www.waldwissen.net

- Nagel, J. (1994): Ein Einzelbaumwachstumsmodell für Roteichenbestände. Forst und Holz 49: 69-7

- Nagel, R.-V. (2015): Roteiche In: Potenziale und Risiken eingeführter Baumarten. Baumartenportraits mit naturschutzfachlicher Bewertung, Göttinger Forstwissenschaften, Bd. 7. Universitätsverlag Göttingen, Göttingen, S. 219-267

- Nagel, R.-V. (2024): Wachstum und waldbauliche Behandlung der Roteiche (Quercus rubra L.) in Nordwestdeutschland, Dissertation, Georg-August-Univ. Göttingen

- Vor, T.; Lüpke, B.v. (2004): Das Wachstum von Roteiche, Traubeneiche und Rotbuche unter verschiedenen Lichtbedingungen in den ersten beiden Jahren nach der Pflanzung, Forstarchiv 75, S. 13-19

- Wagner, S. (2004): Klimawandel – einige Überlegungen zu waldbaulichen Strategien. Forst und Holz 59: 394-398

- Wald und Holz NRW (Hrsg.) (2022): Eingeführte Baumarten in Nordrhein-Westfalen. Neue Baumarten an neuen Orten – Chancen und Möglichkeiten im Fokus des Klimawandels. 88 S.

Beitrag zum Ausdrucken

Weitere Informationen

Autoren

- Sebastian Höllerl

- Anton Frieß

- Heinz Utschig

- Hubert Droste

- Simon Hösch

- Georg Dischner

- Fabian Mainardy

- Axel Reichert

- Jonas Duscher

- Alexander Schnell

- Walter Faltl